专家报告|刘晓斌:初中英语教学如何有机融入英语文学名著?

近日,第二十二届中小学骨干英语教师新课程教学高级研修班在陕西西安举行。会议聚焦“新课程·新成果·新动能:国家教育数字化战略行动 2.0 背景下的英语教与学”主题,面向小初高三个学段设置了主旨报告、课例展示及点评、专题论坛等活动。

活动期间,华南师范大学外国语言文化学院副院长刘晓斌教授在初中会场作了题为“初中英语教学中如何有机融入英语文学名著?”的主旨报告,他从教学材料融合、教学方式融合及教学主体融合等维度,结合实践案例分享了初中英语教学中融入英语文学名著的实施路径,为一线教育工作者提供了可借鉴的教学思路。

新时代英语教育的背景

与核心问题

刘晓斌教授开篇直指当前英语教育面临的现实挑战,引发在场教师思考。他指出当前英语教育主要面临三方面挑战:

⭐每年全国两会期间,“英语滚出高考”“英语无用论”等观点屡被提及,反映出社会对英语教学价值的争议;

⭐学生经过12年基础教育阶段的英语学习,仍存在“哑巴英语”现象;

⭐部分高校开始调减英语本科专业招生规模,而英语专业本身也在探索“英语+”模式改革。

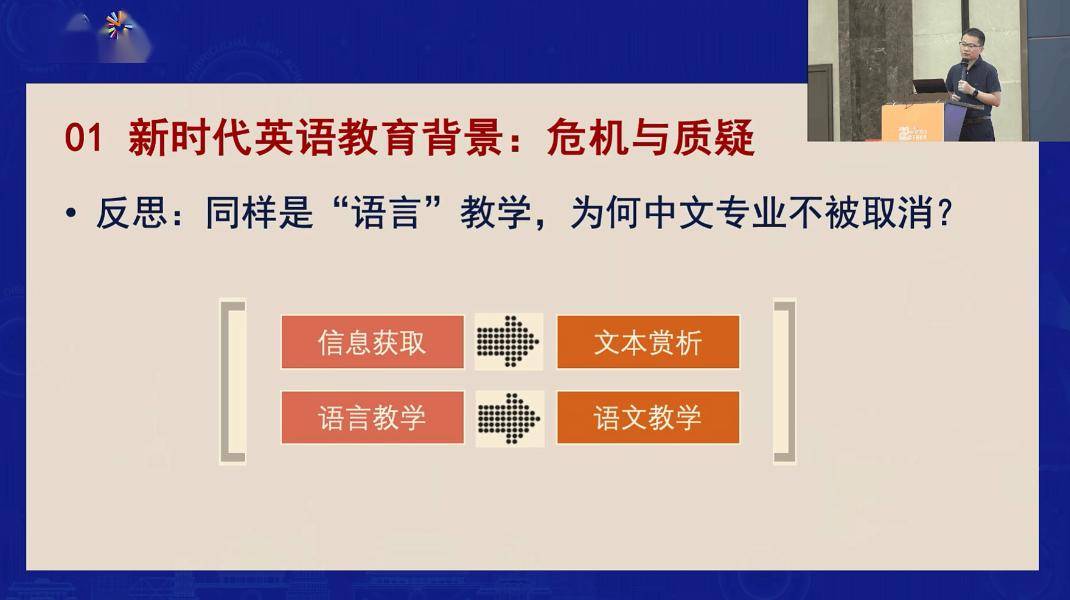

“同样是语言教学,为何中文专业未受类似冲击?”刘晓斌教授提出这一核心问题。

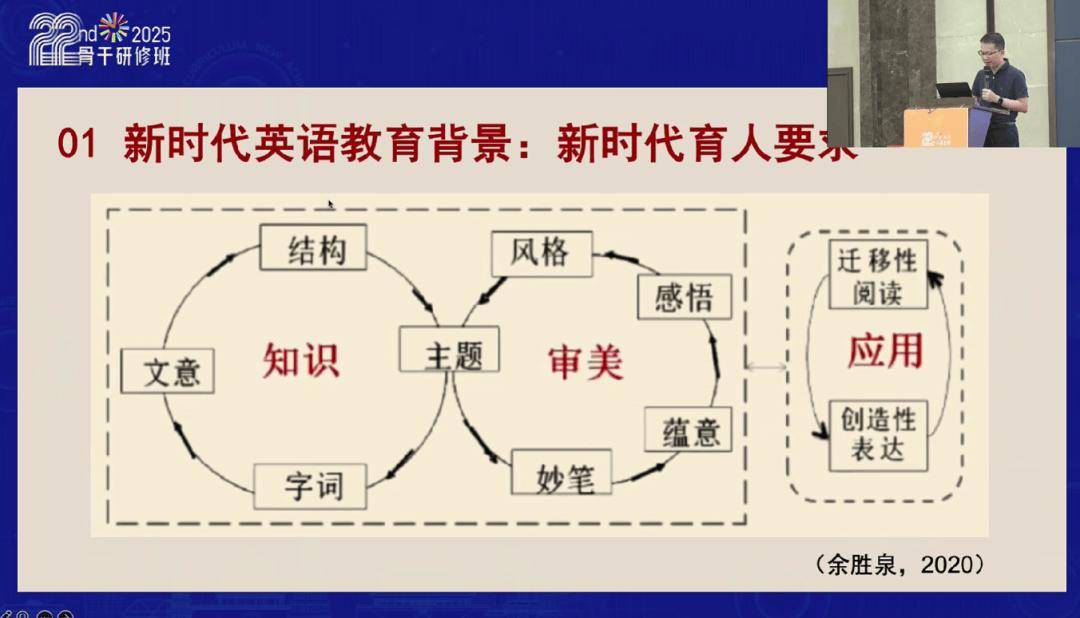

在他看来,中文教学始终注重“文本赏析”——从内容(What)、深层含义(Why)、体裁结构与语言特点(How)三个维度开展教学。

而传统英语教学多停留在“信息获取”层面,忽视了文学性与审美价值的传递。因此,英语教育需从“语言教学”做升级,落实立德树人、五育并举,尤其体现美育目标。

教学材料融合

以文学为核心,构建多元阅读体系

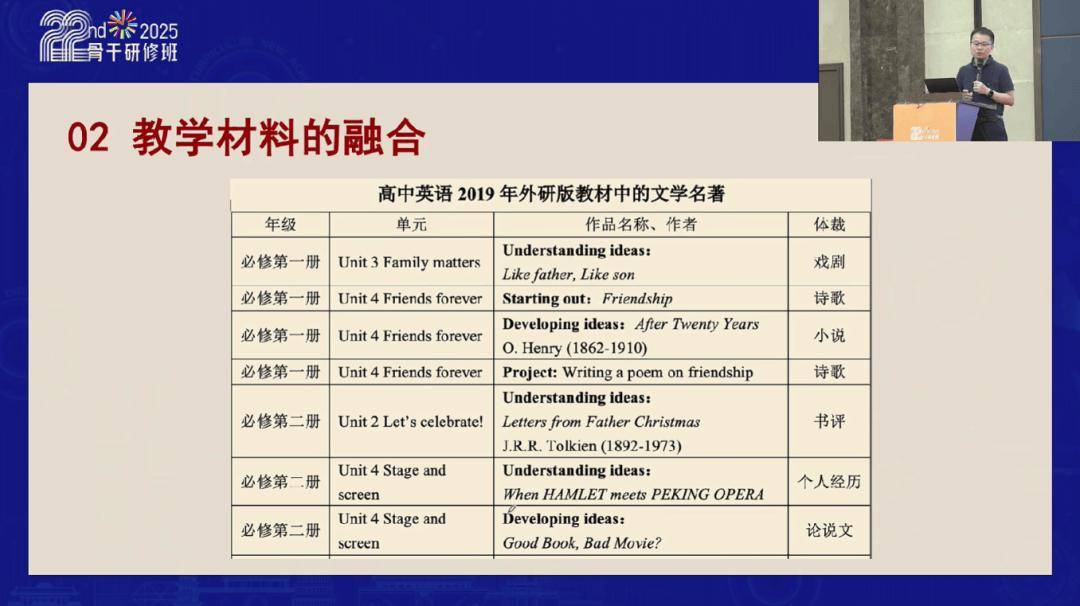

刘晓斌教授强调,英语教学需突破教材限制,补充优质文学文本,构建“教材+经典”的融合体系。

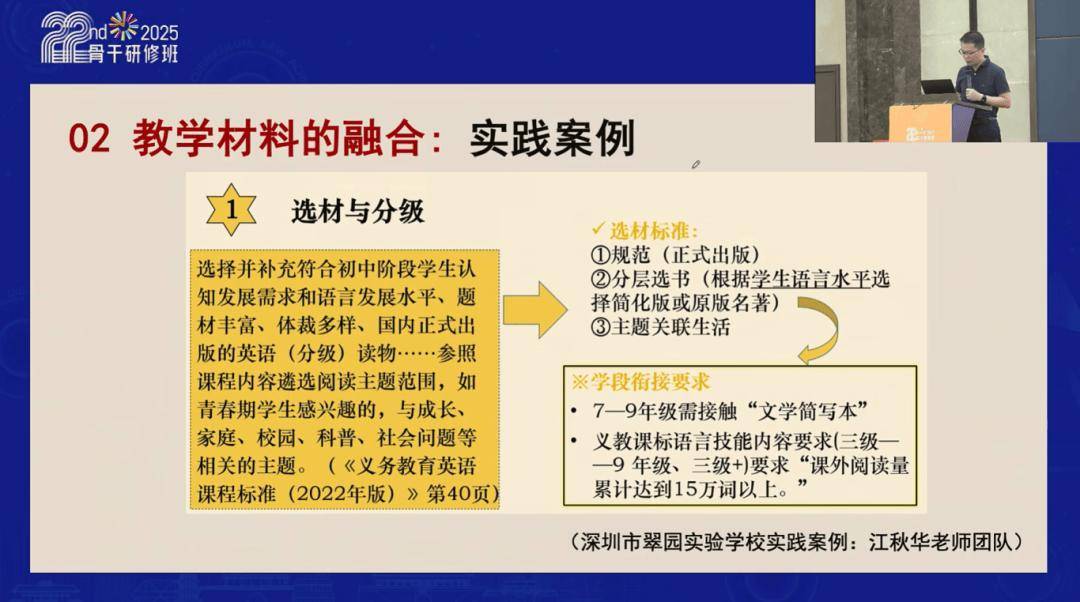

如何选择合适的文学文本呢?《义务教育英语课程标准(2022年版)》明确提出“教材应适当选用英语名著、名篇节选,让学生感知文学语言的魅力”,并要求7-9年级学生课外阅读量累计达15万词以上。

刘教授认为在满足课标要求的同时,选用教材应落实互文性理论。任何文本都非孤立存在,可围绕单元主题补充多元文本(如经典绘本、诗歌、小说简写本等),形成群文阅读。

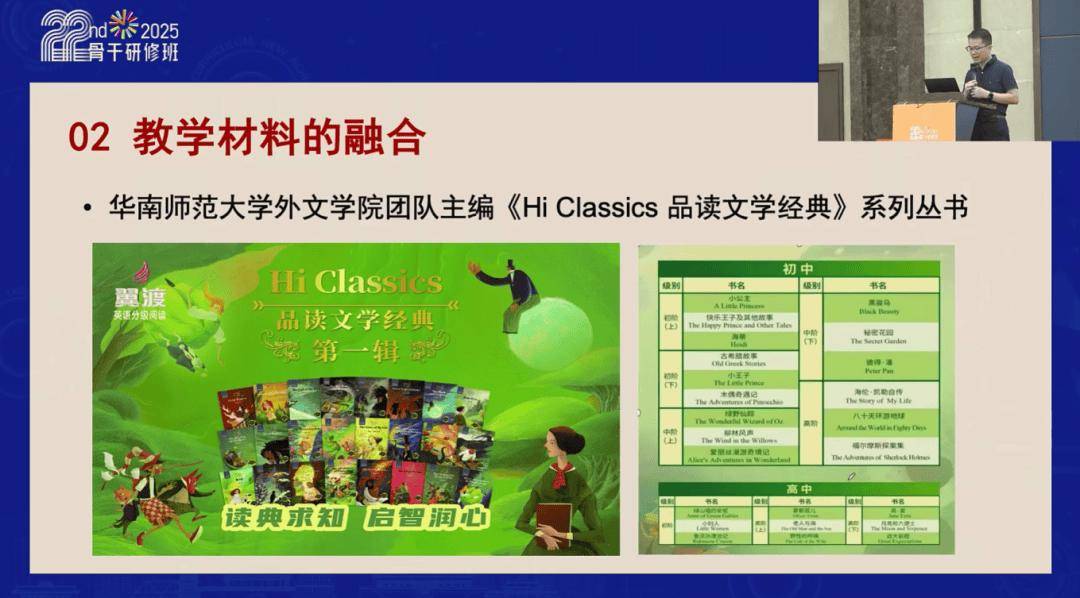

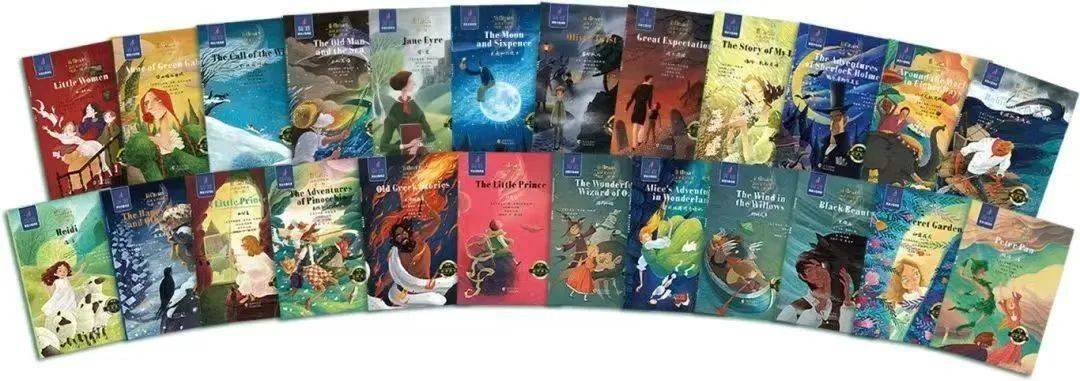

深圳翠园实验学校江秋华老师团队的实践极具示范意义。他们依据学生语言水平选择正式出版的经典简写本,如《Hi Classics 品读文学经典》系列丛书,匹配课标词汇等级,确保可读性。

《Hi Classics 品读文学经典》系列丛书根据中学生的认知发展特点和不同英语阅读水平细分为8个级别,阅读难度逐级上升。

每本图书节选5-8个原著精华选段,包含细腻的人物描写、环境描写和心理描写,以及生动的人物对话,保持原著故事的情节完整性和语言地道性。词汇和语法范围符合中学生的语言能力和认知水平,各级别图书的总词数对应新课标对中学生所规定的课外阅读量要求。

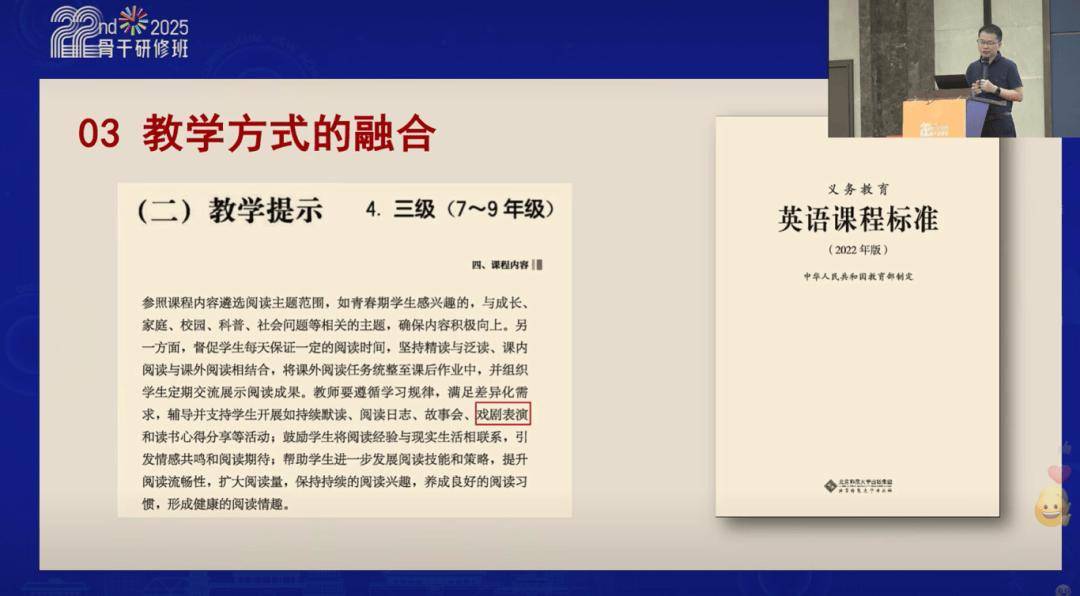

此外,江秋华老师团队以《Hi Classics 品读文学经典》系列丛书为阅读范本,结合精读与泛读、课内与课外阅读,设计“阅读日志”“戏剧表演”“读书分享会”等活动,让学生将文本与现实生活关联。并采用过程性评价(阅读计划表、小组讨论记录)与表现性评价(创意作品展示、阅读反思)相结合的方式,全面追踪学生学习效果。

教学方式融合

以活动为载体,激活学习体验

“除了教学材料的融合,我们也强调要教学方式的融合。”刘晓斌教授指出,教学方式的融合需聚焦“兴趣激发”与“能力落地”。

比如,可以选取戏剧表演形式,以演促读,深化理解。

华南师范大学外文学院在广东省清远连州市开展的经典文学作品夏令营中,志愿者带领学生阅读 Alice in Wonderland 等经典文本后,通过戏剧表演完成成果汇报。

尽管道具简单、场地有限,但学生参与度极高——“以演促读”不仅让学生主动梳理剧情、理解角色,更在表达中提升了语言运用能力。

刘晓斌教授建议,即使日常教学中无法频繁开展,一学期1-2次的戏剧活动也能有效激发学生兴趣。

教学主体融合

双师教学,互补增效

双师教学(Co-teaching)是跨学科融合的有效模式,包含三种类型:

一教一辅:英语教师为主,其他学科教师辅助(如讲解“宇宙”主题时请地理老师补充天文知识);

平行教学:两位教师分别带领小组,聚焦同一主题的不同维度(如英语教师讲文本语言,历史教师讲背景知识);

轮流教学:教师按内容分工协作(如英语教师与语文教师共同开展“中英诗歌鉴赏”,分别讲解语言特点与文化内涵)。

互动答疑

报告结束后,刘晓斌教授针对教师关心的实际问题逐一回应:

1. 双师教学如何落地?

双师教学核心在于“主题统一”——以三大主题语境(人与自我、人与社会、人与自然)为纽带,联动跨学科教师;难点在于学校管理(如工作量分配),可借助地方“双融双创”活动(跨学科融合、创新教学)争取支持。

2. 互文性理论如何应用?

互文性是群文阅读的基础。例如教学“榜样”主题时,可将教材中“身边的榜样”文本与《古希腊故事》“普罗米修斯”、《黑骏马》中“忠诚”形象串联,引导学生发现不同文本对“优秀品质”的共同诠释”,建立文本关联。

3. 名著如何高效融入日常课堂?

开展名著教学时,无需整本书通读,可从“单元主题”切入:例如教学“游记”写作时,以 Alice in Wonderland中“奇幻场景”为情境,让学生以 Alice 的视角描述“深圳欢乐谷”,在“读写思说”中自然融入经典元素,不占用额外课时。

刘晓斌教授的讲座始终围绕“融合”核心——从教学材料的“教材+经典”,到教学方式的“活动+体验”,再到教学主体的“双师+协作”,最终指向“让英语教学从语言工具性升级为文化传承与思维培养”。

正如他所言:“英语教育不应只为考试,更要让学生在经典中感受语言之美,从文学这个角度来感受到语言的魅力。”这一理念为新时代英语教学改革提供了清晰的实践方向。

第二十二届骨干研修班

已圆满落幕