2025高考数据分析:吉林72%本科率碾压京津沪?70万“天价学费”重塑教育消费观

当2025年高考志愿填报的尘埃落定,一组组看似枯燥的数据正在悄悄改写大众对高考的固有认知:河南以37万招生计划登顶 "招生第一省",却深陷41%录取率的困境;吉林72.73%的本科录取率意外超越京津沪,打破 "直辖市高考更容易" 的常识…… 这些 "高考之最" 的背后,藏着的不仅是各省教育资源的博弈,更是产业变革、政策调整与时代选择交织的复杂图景。

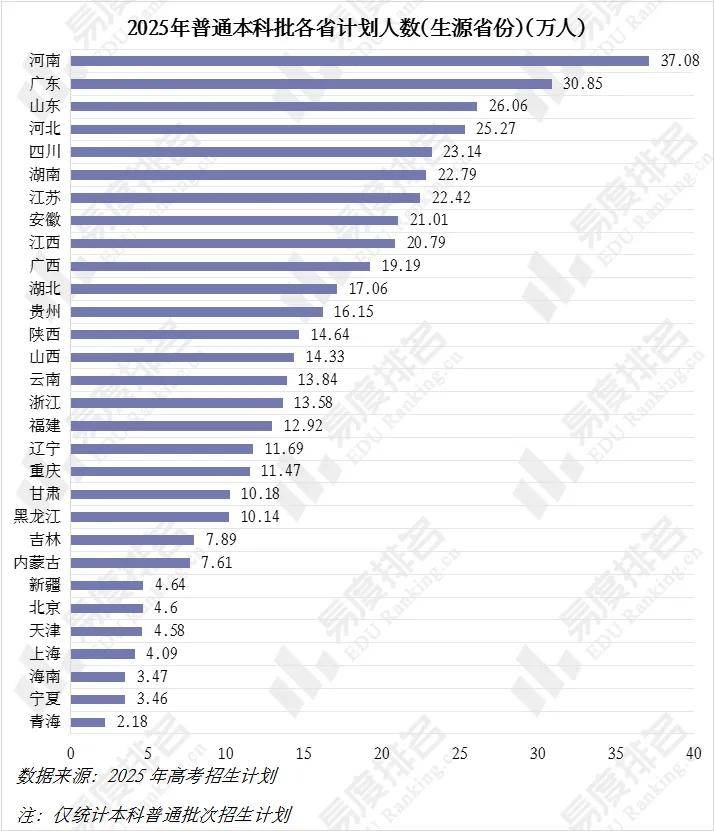

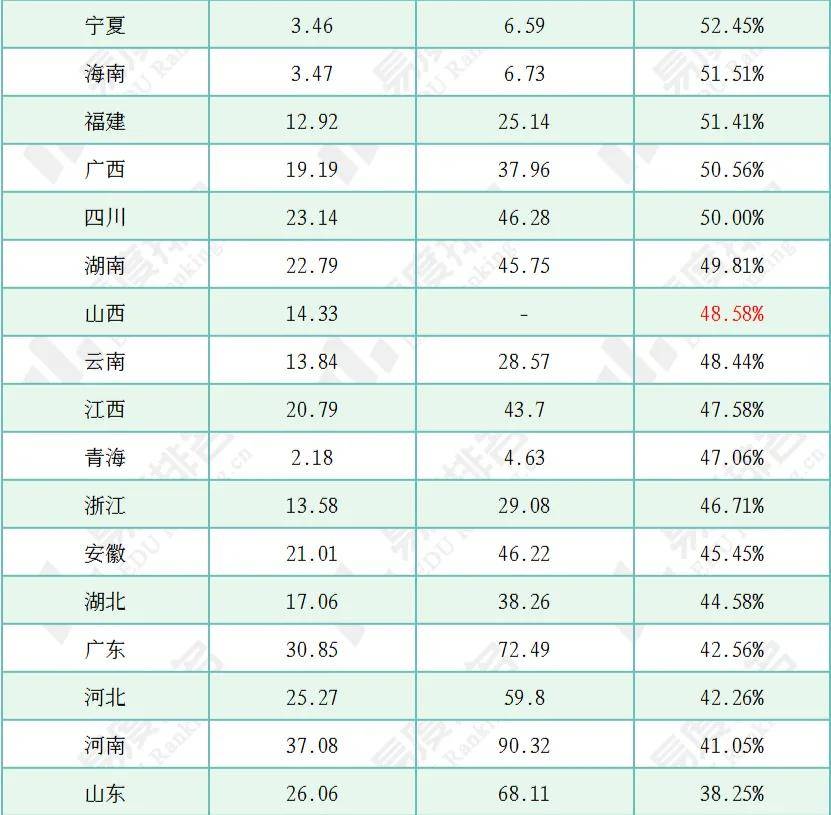

招生版图:河南37万人与吉林72.7%录取率

中原大地河南以37万本科招生计划高居榜首,规模相当于青海的17倍。

然而规模不等于机会——河南90万考生仅41.05%能上本科,在录取率排行榜中垫底。反观吉林,以72.73%的本科录取率力压京津沪,成为全国最容易上本科的省份。这种反差映射出教育资源与人口基数的尖锐矛盾:考生大省需要巨量招生计划托底,但录取率依然堪忧;东北地区生源萎缩反而推高了录取机会。

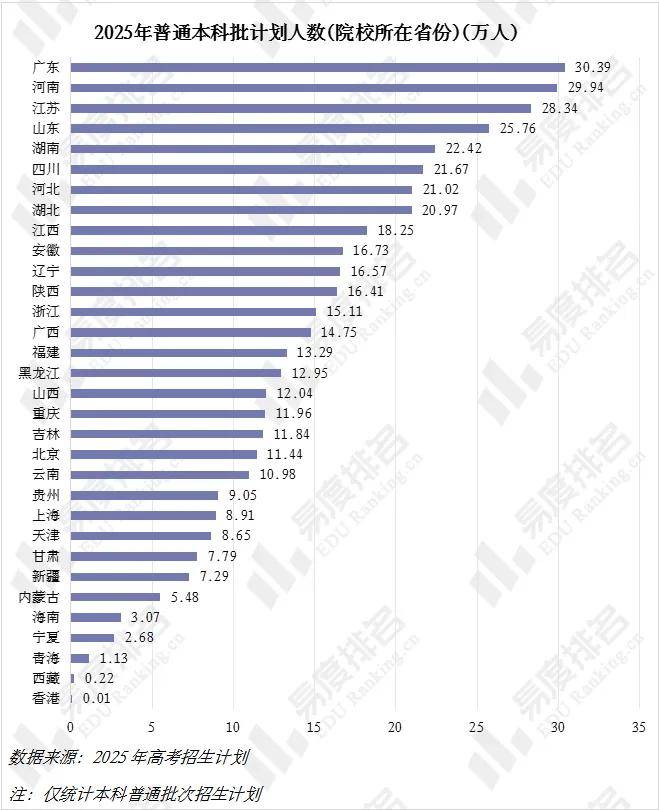

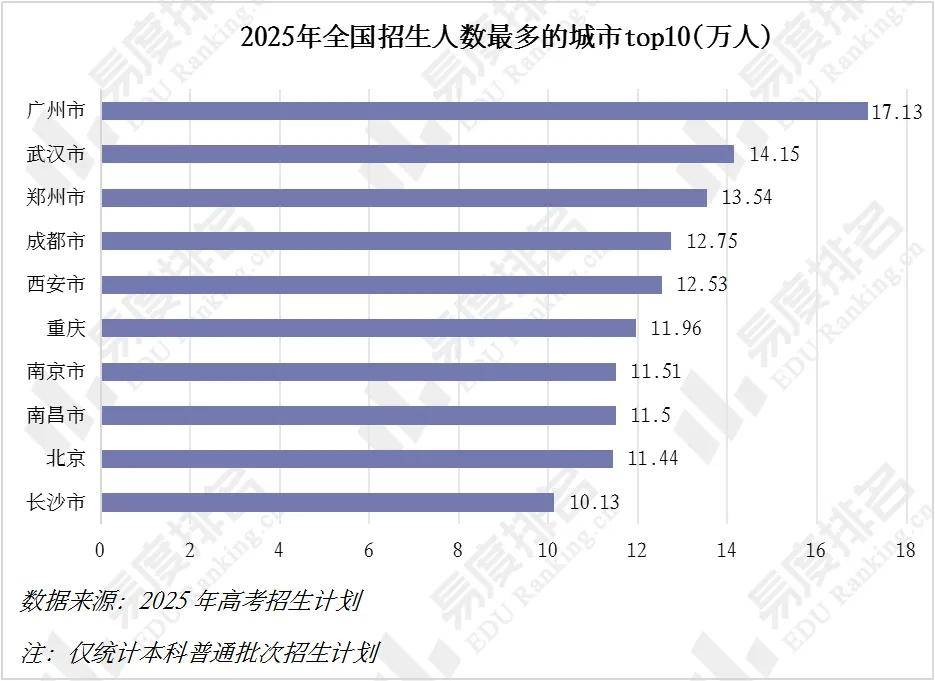

城市虹吸:广州一城招生量超23省的教育霸权

广东以30.39万本地高校招生规模成为 "最能招生省份",其背后是151所高校的雄厚家底,包括中山大学、华南理工大学等顶尖学府。

广州单市本科招生超17万人,规模直接碾压全国23个省份(不含港澳台),甚至超过了吉林、黑龙江等传统教育大省。

这种 "一城胜多省" 的现象,既是粤港澳大湾区高等教育集群效应的体现,也暴露出中小城市在高等教育资源竞争中的弱势地位,一线城市对高教资源的绝对掌控,也让“到广州读大学”成为跨省流动的主要方向。

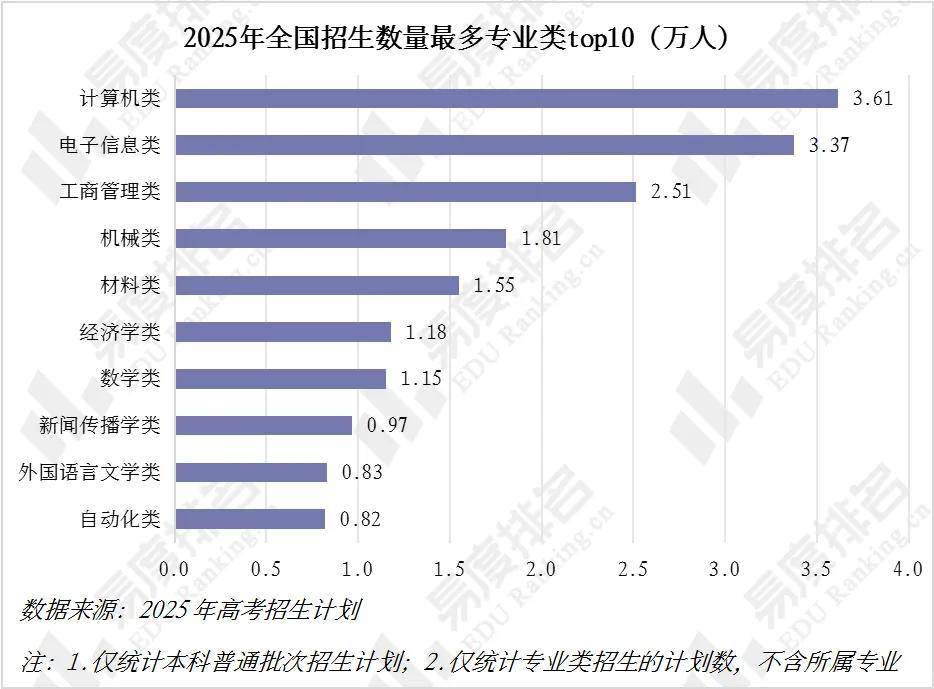

专业风云:计算机13.5万人的狂热

数字经济浪潮席卷高校,计算机科学与技术专业以13.5万招生量登顶,加上软件工程、数据科学等,信息技术类专业总规模突破30万人,占TOP10专业总量的43%。

与之呼应,计算机类专业招生量也以3.6万位居专业类第一。

值得注意的是,河南财经政法大学软件工程专业以3000人的招生规模成为 "超级大班",这种 "专业巨无霸" 现象在地方高校中尤为突出。其背后既有地方政府对数字经济的政策倾斜,也反映出传统文科院校向应用型转型的迫切需求。但过度扩招可能导致教育质量稀释,需警惕 "宽进宽出" 带来的人才贬值风险。

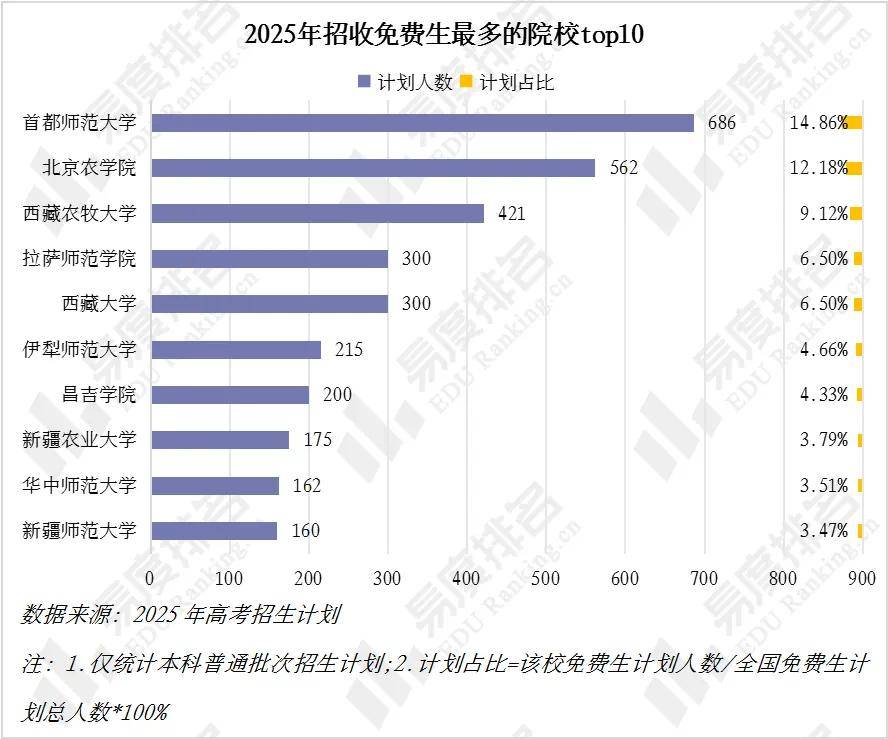

免费生博弈:首师大14.86%占比下的政策冷热局

首都师范大学以14.86%的免费生计划占比位居全国,这与国家"强基计划+公费师范生"的双轨政策密切相关。2025年国家专项计划中,吉林大学、华南理工大学等985高校出现38个空余名额,暴露出冷门专业与地域限制的矛盾。反观新疆师范大学、西藏农牧大学等西部院校,通过"免学费+包分配"吸引考生,但6年基层服务期的规定仍让部分学生望而却步。

这种政策设计的初衷是促进教育公平,但实际执行中却出现 "冰火两重天" 的局面。华东师范大学、北京师范大学等部属师范院校在江西、陕西等地出现221个公费师范生缺额,而首都师范大学的免费生计划却供不应求,反映出地域偏好与职业预期的深层矛盾。对于考生而言,选择免费师范生意味着获得 "铁饭碗",但需接受基层服务的约束,这种利弊权衡成为教育决策的重要考量。

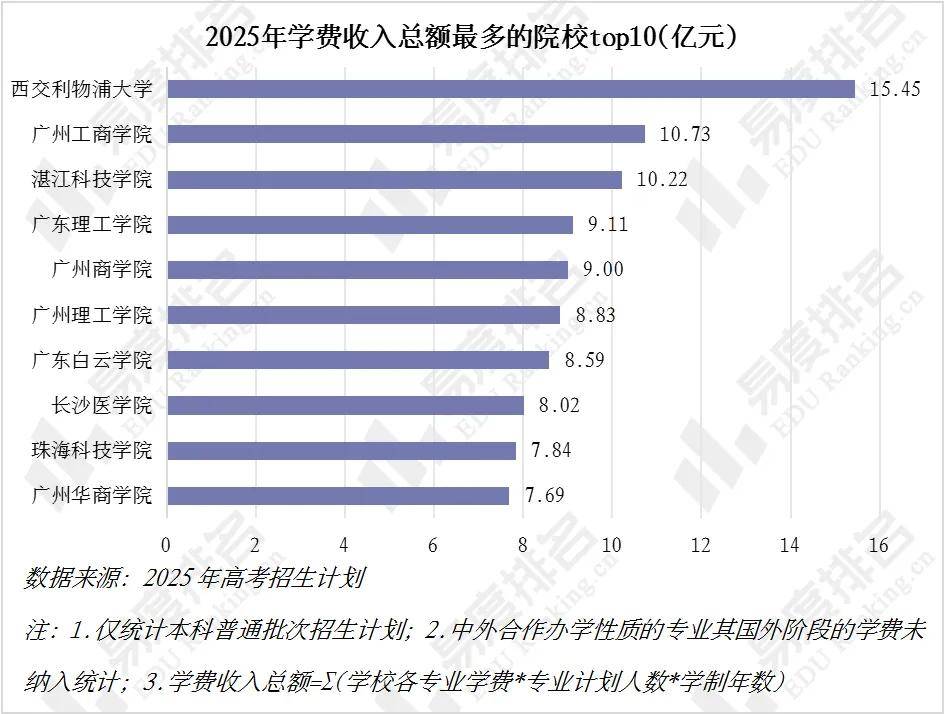

学费图谱:70万天价专业

上海兴伟学院15万元/年的学费,将精英教育的门槛具象化。这所仅开设英语、国际商务两个专业的高校,通过"环球研学+包分配就业"的营销模式,精准锁定高净值家庭。

与之形成对比的是,天津中医药大学临床药学中外合作项目,5年学费近70万元,但其毕业生进入跨国药企的比例高达85%,投资回报率显著。这种"高价教育=高回报"的逻辑,正在重塑教育消费观念。

西交利物浦大学以15.45亿元的学费收入登顶,其学生家庭年均可支配收入中位数达82万元,远超全国平均水平。而广东8所民办高校进入学费收入前十,其生源中来自一线城市的比例超过60%,教育资源的阶层固化趋势愈发明显。

特别声明:本文为易度排名(yidupaiming)原创作品。未经著作权人授权,禁止转载和使用,否则将承担法律责任。