浙大博士求职211被拒?本科学历成“拦路虎”,高校招聘藏隐忧

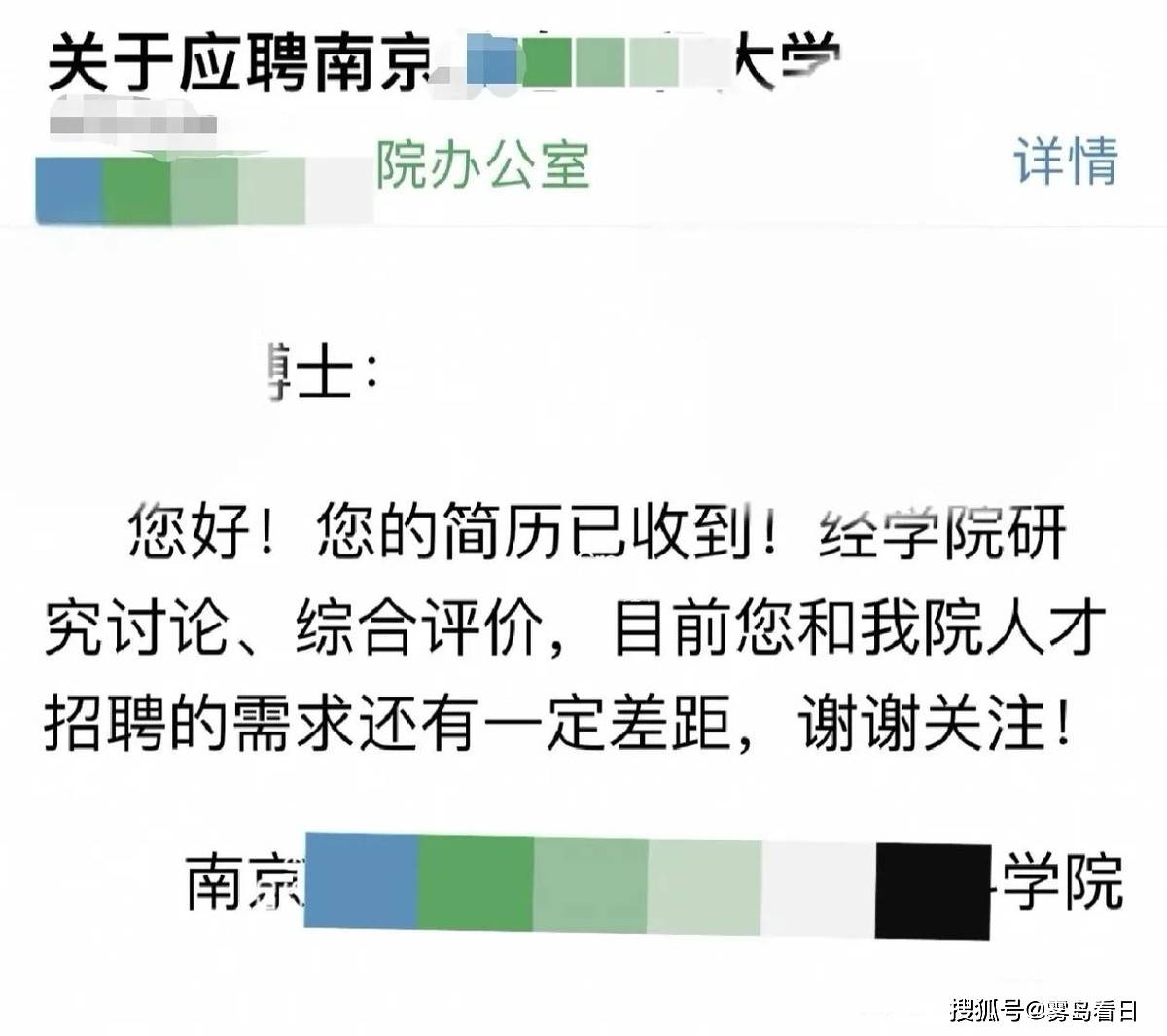

2025年4月,一位浙江大学经济学博士向南京两所211高校投递简历求职,却因本科学历毕业于双非院校,未达“本硕博均985或全球前100”的招聘门槛,最终被婉拒。科研成果亮眼的他,竟栽在了第一学历上。

浙大博士求职211高校被拒事件概述

近日,一则关于浙江大学经济学博士求职南京两所211高校接连被拒的消息引发关注。

该博士虽拥有浙大博士学历(C9高校),但因本科为双非院校、论文发表未达要求,最终未能通过211高校的招聘门槛。这一事件不仅反映了当前高校招聘市场的激烈竞争,也暴露了学历门槛、科研成果等硬性指标对人才选拔的深刻影响。

博士被拒的核心原因分析

第一学历“出身”限制:两所211高校明确要求应聘者本科、硕士、博士均为985或全球前100高校,而该博士本科为普通双非院校,直接不符合“学历一脉相承”的硬性标准。

科研成果未达要求:院校要求至少发表两篇一区SSCI论文,博士虽有论文发表,但层次未满足这一条件,成为另一道“拦路虎”。

招聘标准隐性化:尽管教育部明令禁止发布含“985/211”限定词的招聘信息,但部分高校仍通过“本科出身+论文级别”等隐性门槛筛选候选人,形成“潜规则”。

争议:高效筛选还是人才埋没?

支持方观点:高校认为名校背景和高水准论文能降低招聘风险,确保科研团队整体水平稳定,是“高效筛选”的必要手段。

反对方观点:第一学历歧视忽视个体成长潜力,如延边大学本硕出身者曾晋升院士,而当前标准可能将类似人才拒之门外,造成“学历固化”和人才浪费。

事件背后的深层问题与建议

就业市场结构性矛盾:博士供给量激增与高校岗位稀缺性失衡,导致招聘标准不断抬高,甚至出现“211高校拒绝985博士”的现象。

对求职者的启示:

尽早规划学历路径,避免“本科出身”成为长期短板;

聚焦高质量科研成果,提升论文发表层次以匹配高校要求;

拓宽就业方向,如选择双非院校、科研院所或企业研发岗位。

对高校的建议:建立多元化评价体系,弱化第一学历权重,注重科研创新能力和实际贡献,避免“唯学历论”埋没人才。

总结:学历门槛下的人才困境

浙大博士求职被拒事件并非个例,而是当前高校招聘“内卷化”的缩影。当“学历查三代”和“论文硬指标”成为普遍标准,不仅限制了非名校毕业生的上升通道,也可能固化社会阶层流动。

如何在效率与公平之间找到平衡,打破“第一学历决定论”,是高校、政策制定者和社会各界需共同面对的长期命题。