郑泉水:只要找到激情,人人都是天才

调查显示,当代大学生存在普遍痛点:95.7%的人迷茫困惑,73.9%的人认为“如何找准人生方向”是自己在大学期间面临的主要困惑。在传统教育体系中,学生从幼儿园开始就被训练成“标准答案的解题机器”,而在AI时代,只会刷题的“标准化优秀”已不再具备竞争力,因此大学生对人生方向的迷茫加剧。

郑泉水院士早在2002年就开始思索如何带领学生走出迷茫。2009年,教育部启动 “基础学科拔尖学生培养试验计划”,他借此创立清华大学钱学森力学班(简称“钱班”),钱班自创立之初便肩负着探索回答“钱学森之问”的时代使命。德国哲学家叔本华曾提出:人生如同一座钟摆,在痛苦与无聊之间永恒摆动。

郑泉水院士则指出“人生在无聊和痛苦之外还有第三条道路:痛快成长”,即解决迷茫痛点,找到内在热爱,就可以走上快速成长之路。十余年来,钱班围绕“帮助学生找到内在热爱”的核心理念,构建出一套从兴趣探索到科研实践、从跨学科融合到社会转化的完整培养体系,已成为我国拔尖创新人才培养的重要范式之一。

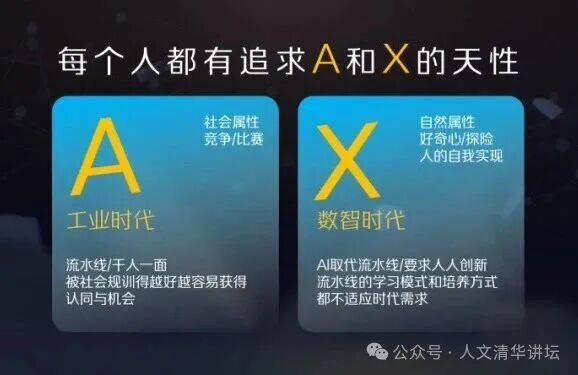

郑泉水院士将学生分为“A”型和“X”型,“A”型追求标准满分,不能接纳短板、强求完美;“X”型敢于探险,追求卓越,坦然面对不足,发挥长板、敢于创新。

每个人天生都有追求“A”和“X”的天性:“A”是与竞争相关的社会属性,“X”是与好奇心、探索、人的自我发现相关的自然属性。近200年来,在追求标准化的工业时代,被社会规训得越好越容易获得认同与机会,因此“A型人才”受推崇。

但在AI时代,AI的标准化能力比人更强,创新能力更强的“X型人才”更有竞争力。郑泉水院士特别强调,在AI时代,学会提问是占领高地的重要能力。“所以,我们不能再培养只会解题的学生,而要让他们成为能提问题、敢试错、有好奇心、能创造价值的人。”

为帮助学生找到自己的热爱,钱班打破院系壁垒,支持学生跨学科选课、进实验室、自主探索。郑泉水院士表示只要有空间与支持,本科生也能做出原创成果。本科做研究主要不是为了研究,而是为了寻找激情,引导精深学习。

“研究是培养人的脚手架。”“不允许犯错就是不允许创新。”在此理念引导下,钱班逐步形成“进阶研究、精深学习”的培养体系:大一每周做半天研究,大二每周做一天研究,大一大二通过X-idea探索真实挑战问题,强化科研训练;大三每周做两天研究,开展为期一年的开放式研究;大四做研究时长半年以上,赴全球顶尖高校或企业开展高年级学生研究员计划,在真实世界中解决真实问题。通过这一体系,学生从被动学习者转变为主动研究者,从“A型人才”转变为“X型人才”。

钱班通过多年探索,提炼出X型人才的五个要素MOGWL :Motivation(内生动力)、Openness(开放性)、Grit(坚毅力)、Wisdom(智慧)、Leadership(领导力)。

其中最关键的要素是帮助学生找到自己独特的激情所在,即长期如痴如醉专注地做一件事。郑泉水院士指出,AI时代的教育挑战在于如何激发学生持续探索未知的激情,即内在驱动力;如果缺乏内在驱动力,学生就会陷入迷茫。钱班2016级学生毕恺峰,曾获全国中学生物理竞赛金牌,并以全省第一的成绩被录取,入学时年仅16岁。但他在大学前期未找到自己的热爱,长期迷茫,荒于学习,到大三期末仍有1/3必修学分未修完,被迫退出钱班。

但后来在华为科技团队来校分享前沿科研课题时,他的兴趣被激发,开始积极投入研究;大四他在华为实习时,甚至带领一群博士全力攻关并成功解决问题,建立了华为盘古气象大模型,其中长期气象预报精度首次超过传统数值方法,而且速度提升了1万倍。其研究成果2023年发表在 《自然》杂志上,被列为“2023年中国科学十大进展”之首。

郑泉水院士指出,学校不应只是知识灌输的场所,更应是帮助每一个学生找到内在热爱、建立自我驱动、走向自主探索的孵化器,真正好的教育者就是要帮助学生“痛快”成长。

近十年来郑泉水院士在多所大学、中学推广钱班模式,也相继取得成功,他表示钱班探索出来的这一套方法论不仅适用于钱班、清华,而且适用于所有大学生,甚至适用于所有年龄段、所有人,因为“X”源自人类深层需要——对未知的好奇,对探索的渴望,以及对创造价值的本能冲动。

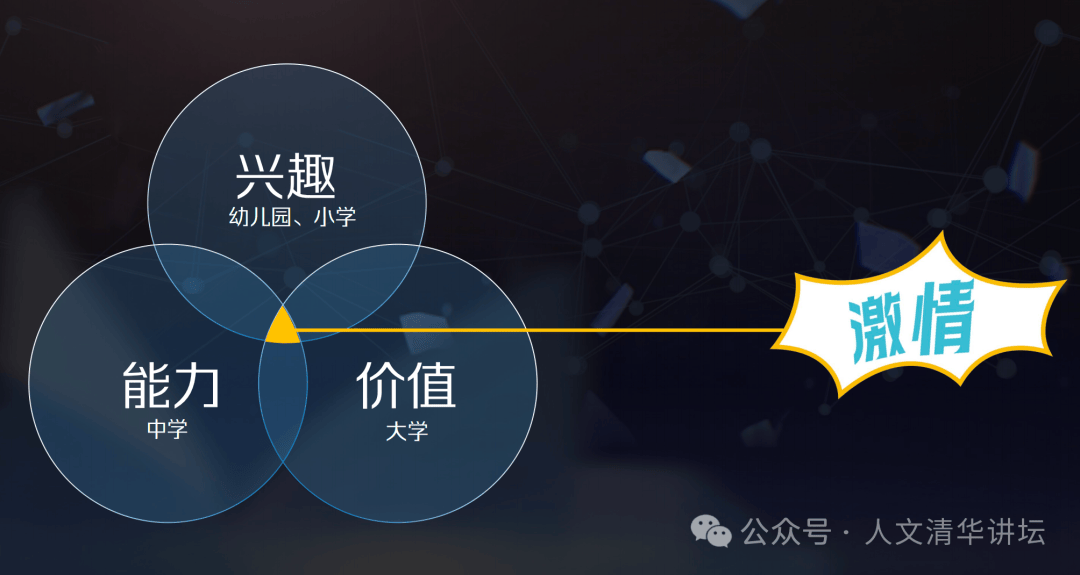

不同年龄段,内驱力培养方式不同,幼儿园和小学阶段以兴趣为主,中学阶段以能力、操练承担责任为主,大学阶段以实现自我价值为主。不管哪个年龄段,每个人都要勇于把自己当成学习中心,走出课堂,走出校园去寻找学习、合作资源。为了鼓励大家,郑泉水院士表示,不论是谁,不论实际年龄多大,只要他还有热情和自信去做一件20年才能做成的事,就是“青年”;只要找到激情,人人都是天才。

他表示,只有当“X型人才”和“X型组织”越来越多时,我们才会成为“X型国家”,成为真正有活力的创新型社会。