国内研究生学费暴涨,你还会读研究生吗?

研究生学费暴涨:高校的“产业化觉醒”,终于摊牌了

最近,研究生圈炸锅了。

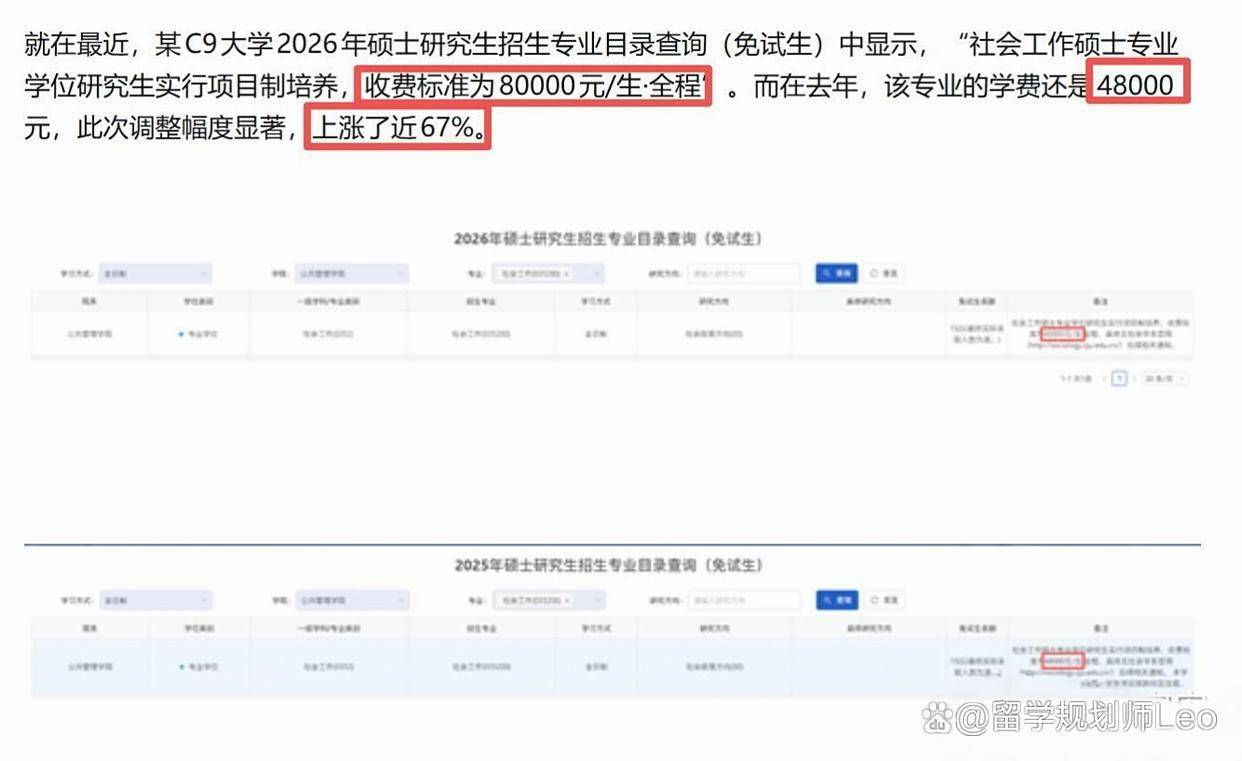

某C9大学的社会工作硕士专业,学费从去年的4.8万一跃到8万,全程上涨近67%。

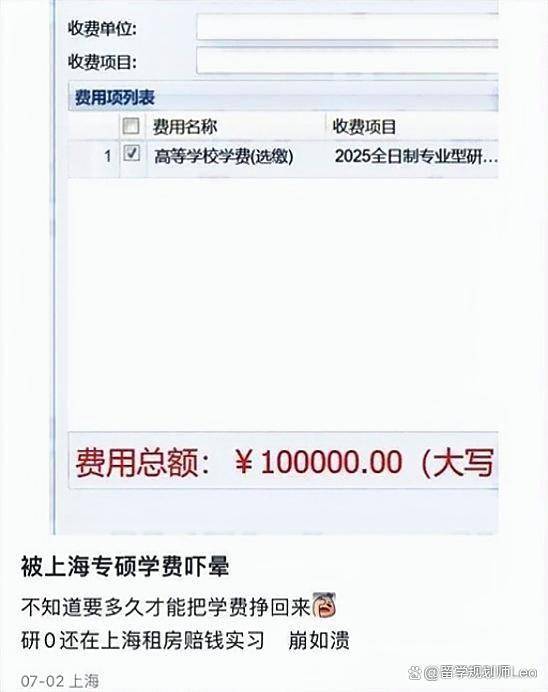

还有985高校的应用统计硕士,一年学费高达10万。

你没看错,这不是留学报价,这是国内高校的标价。

一、高校的钱从哪来?财政拨款吃紧,学费成主力

大学的钱主要有三路:财政拨款、社会捐赠、学生学费。

捐赠?没几个。

财政?连义务教育都捉襟见肘了,哪还顾得上你研究生。

那剩下的,就只有学费。

而且现在的高校,年年扩招,宿舍不够、导师不够、奖学金不够。

财政拨款没涨,成本却疯长——结果只能一招:涨价。

这不是阴谋,是账算不过来了。

二、专硕:高校的“现金奶牛”

这几年,学硕没扩,专硕狂扩。

为啥?

因为学硕要搞科研、发论文、烧钱;

而专硕只要上课、发学位证、收学费——

稳赚不赔。

学硕是科研机器,专硕是盈利项目。

高校们终于学会了企业的思维:

“科研要烧钱?那就让那些想混个学历、镀层金的同学来补贴科研。”

于是,一套组合拳打下来:

专硕扩招、涨学费、延学制。

一边收学费,一边赚科研。

三、别装了,教育已经产业化了

说白了,这波操作,是高校正式官宣:

“我们不再是慈善机构,我们是知识产业公司。”

对外留学的学生一年花个几十上百万。

高校想了想:

“与其让国外赚,不如我来收。”

结果就是——

国内高校的研究生教育,越来越像留学生意:

项目制、导师制、企业实习、课程付费化。

这不是教育的堕落,而是教育的“市场化觉醒”。

四、我反而支持涨价

听起来刺耳,但我真心支持。

教育产业化,本质上是资源重新配置。

高学费的专硕,补贴低学费的学硕;

搞钱的养搞科研的;

想镀金的掏钱,想科研的安心。

这套逻辑,不完美,但比“平均主义”高效。

毕竟,那些真正想读书、做研究的人,仍能靠奖学金、助研拿到支持。

而那些奔着学历去职场镀金的人,多掏点钱,本来就应该。

五、结语:高校的下一个十年,会更像公司

从扩招、涨学费、合作企业,到校园里越来越多的“项目经理式导师”,

高校的逻辑,正在从“教育机构”变成“知识企业”。

有人骂教育产业化,但我们必须承认:

在财政紧缩、出生率下滑、出国潮回流的现实下,

高校也要活下去。

只不过——

当“读研”变成一门生意,

你得想清楚:

你是在买知识,还是在买标签?