上高中的儿子一句“不想住校了”,家长每天往返60多公里接送

一句“妈妈,我不想住校了”,让海曙中学高一学生徐同学的家长开启了每日往返60多公里的接送路。

近日,徐妈妈记录接送孩子的日常视频,戳中了不少家长的心声——本以为孩子升入高中能“松口气”,没想到部分学生住校不到两个月,便“扛着家当”回了家。

徐妈妈分享的视频。受访者供图

每日往返60多公里

只为给儿子多出45分钟时间学习

徐同学选择走读,总的来说是因为三大“困扰”:学校熄灯太早,留给自己可自由支配的时间不够充足;天气热,每天需要换洗衣服,太赶;还有一个就是舍友太“社牛”,就寝前喜欢热闹聊天,而习惯安静的他不太适应这样的环境。

“走读的幸福指数就会较高,往返的车上可以和家长聊个天,谈个心,背背英语单词;回到家里可以看看自己养的乌龟,心情会比较愉快,同时拥有更多的个人空间。”徐同学表示。

“班主任开学前就有提醒,如果住宿不习惯,半个学期后可以提出停宿。”徐妈妈告诉记者,儿子在入读两个星期后就流露出走读意向,无非是计划提前。

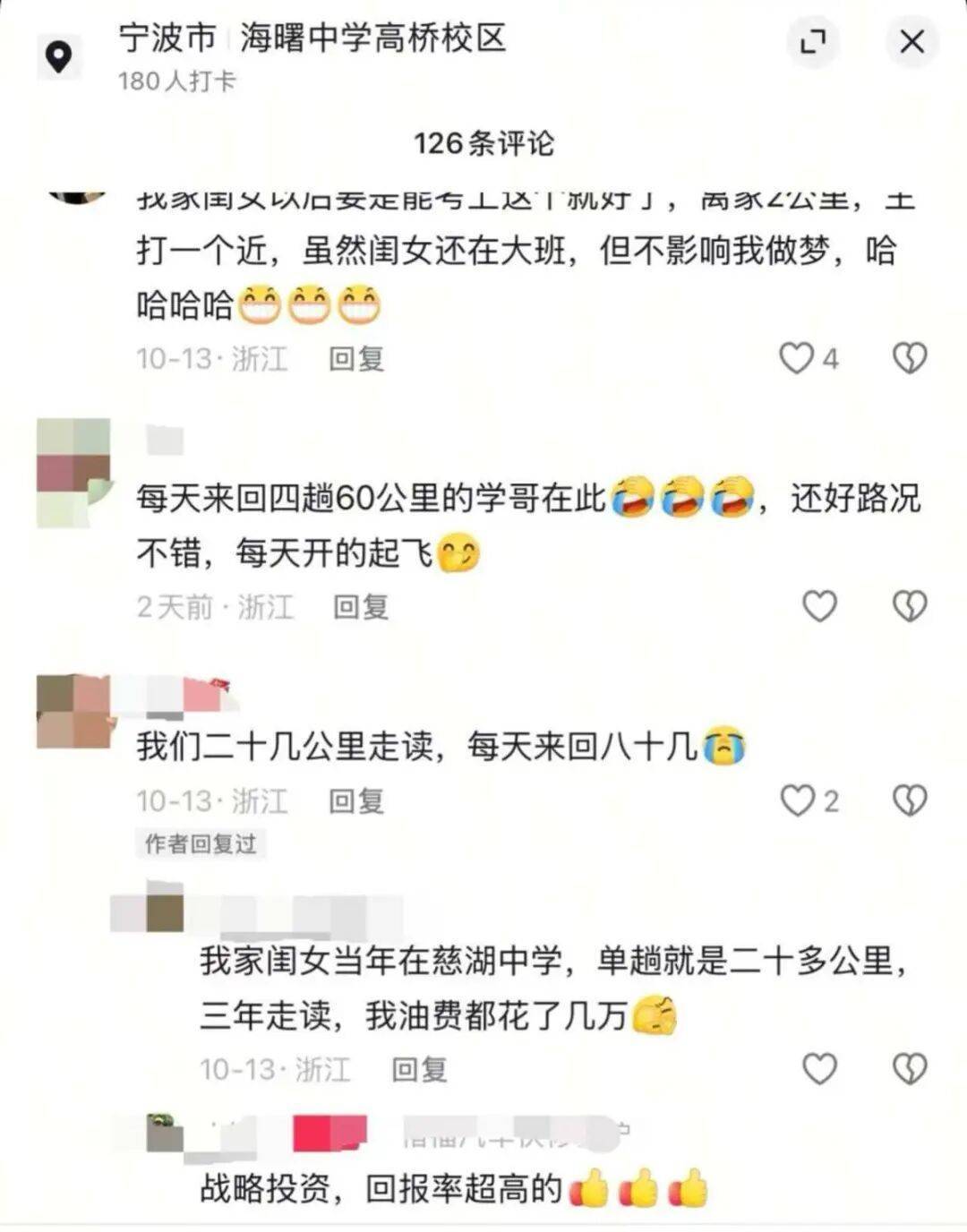

徐妈妈的视频让很多家长很有共鸣。网友评论截图

徐同学家住石碶街道,距离学校单程16公里左右。“虽然距离不近,幸运的是完美避开早晚高峰,全程高架,路况良好,路上的时间不算太长。”徐妈妈细致地向记者描述了日常的通勤安排:6:30孩子爸爸送出门,20分钟不到就可以抵达学校,早餐有时候去学校吃,有时候在车上解决;晚上放学是9:40,家长一般9:20出门,10点左右到家。

“孩子回来就冲个5分钟的澡,大概还剩45分钟可以自主学习,一般11点前睡觉,”徐妈妈补充道,“儿子在海中强基班,个性比较要强,高中课程多,班里优秀同学云集,孩子可能感受到了一定的压力,作为家长,我们尽力托举,一切都值得。”

走读的潇潇每天公交上下学。受访者供图

走读原因因人而异

有人只为了好好洗个头

潇潇在宁波一所职教中心读高一,她选择走读的理由是因为“想好好洗个头”。

“军训一周,我一次头都没洗过,根本没时间!住在学校里也太不习惯了。”从高一军训那周回家,她就跟爸妈商量:想回家住。

面对女儿的抱怨,妈妈华女士挺理解。

华女士说,潇潇本身特别爱干净,有点“处女座”的细致,军训住校时,连脸盆都要放在架子最顶层才安心。“在家她每天都要洗澡,到了学校条件肯定没那么方便。”潇潇住的是6人间宿舍,晚上9点半统一熄灯,几个女生轮流洗漱,时间格外紧张,而潇潇头发长,洗一次头要花不少时间,往往来不及。

除此之外,华女士也清楚,女儿想回家住还有别的原因。“在家自由呀,每天能玩会儿手机,晚点睡也没人管。”原来学校对手机管得比较严,平时要上交,放学才发回。住宿生只有周五回家才能拿到手机。

尽管内心不太情愿,华女士还是答应了。

“我们当然希望她住校,但孩子实在不愿意,还是得尊重她。”华女士语气里透着无奈。不过,她也不想太“宠”着孩子,最后母女俩商量出一个折中方案:由妈妈送她到附近能直达学校的公交站,然后让她自己坐公交上学,而这大概需要四五十分钟。于是,华女士早上5:45起床做饭,6点多叫醒女儿。

为了省时间,潇潇也曾提议自己骑小电驴去上学,但华女士担心不安全,没同意。

“说不定哪天她觉得累了,就愿意回学校住了。”潇潇妈说。

住宿还是走读

藏着成长的不同课题

记者采访多位家长和老师后发现,类似的“住宿纠结”并不少见。

“国庆假期在家舒舒服服住了一周,女儿回学校后又不适应了,好几次打电话说不想住校。”家长徐女士分享,女儿诺诺觉得住校“各种不方便”:晚上有人睡得晚,早上有人起床动静大,彼此都受影响;甚至室友们起床后会轻手轻脚去上厕所,等楼上传来冲水声,才跟着一起冲,就怕吵醒还在睡的同学。

但徐女士暂时没答应女儿的走读请求。一方面是高中离家远,另一方面家里还有读小学的儿子需要接送,无论是让女儿回家住,还是去校外租房,眼下都不现实。“过集体生活,就得学会换位思考、互相体谅,这本身就是一门成长必修课。”徐女士说。

“每年10月份,是一些学生选择走读的关键节点。”城区一所重点高中一位不愿透露姓名的老师表示,一部分学习成绩好、动力足的孩子,他们经过一个月的学习后,发现高中学习科目多、强度大,有延长学习时间的需要,就会提出走读,也有一部分同学因为国庆假期在家太舒服了,回到学校后产生了“反弹心理”。

这位老师还提到,孩子不适应住宿的原因多样:有的是生活习惯问题,比如室友打呼噜——很多打呼噜的孩子也无奈,会准备鼻夹,但这个问题很难彻底解决,总不能不让人家住宿;还有的是心理层面的困扰,在4人或6人宿舍里,有些孩子会明显感受到优等生带来的压力,而走读能让这种学习落差感淡一些。

老师说

在硬币双面中寻最优成长路

“建议职高生高一先住校,特殊情况特殊处理。”鄞州职教中心王亚达老师是宁波市名师,从教30年,在高中生住宿与走读的选择上,他如是表示。

在王亚达看来,学校宿舍堪称一个“微型社会”。统一作息、轮值打扫,这些看似琐碎的日常,实则是培养学生规则意识的重要途径。与室友的朝夕相处中,摩擦不可避免,但正是这些摩擦,倒逼学生学会协调沟通,提升自我管控能力。高中三年,是学生从校园走向社会的过渡期,住校经历如同提前预热,让学生在独立生活的道路上迈出坚实一步。当然,他也明确,走读并非毫无意义。对于确有需求的学生,走读是“定制方案”。

“教育的本质是因材施教,而非用单一模式束缚学生。住宿与走读,恰似硬币的两面,各有其独特价值。”王亚达补充道,学校将住宿作为推荐选择,是为学生搭建全面成长的平台;尊重学生的特殊走读需求,是对个体差异的关注与包容。唯有家校达成共识,始终以学生成长为核心,才能让这枚“硬币”的两面,共同服务于同一个目标——助力孩子找到最适合自己的成长路径。

记者 万建刚 钟婷婷

来源:中国宁波网