“新型啃老”蔓延全国!孩子不上班也不伸手要钱,年轻人怎么了?

前言

在不少父母眼里,大学毕业后,孩子的人生就该进入“正轨”:工作、结婚、生子。然而,现实正在悄然改变。

越来越多年轻人选择放弃传统道路,不追求高薪、不急于成家,甚至宁可回到小城或农村,以低成本生活、兼职或投资过日子。

这种生活方式表面上自由,却暗藏父母的隐性支持,这就是所谓的“新型啃老”。

“新型啃老”蔓延全国!孩子不上班也不伸手要钱,年轻人怎么了?

新型啃老现象

“啃老”一词曾经意味着懒惰、无所事事,但如今的“新型啃老”则完全不同。他们往往拥有本科甚至研究生学历,不进入高压职场,却选择回归小城镇或农村,以低欲望生活方式维持生计。

我身边有个朋友,大学毕业三年,没有进入所谓的“正经工作”,而是住农村的平房,平时种菜、养鸡,偶尔写点文章或做兼职。尽管生活清贫,却远离了大城市的拥挤地铁、加班压力和职场焦虑,完全掌握自己的生活节奏。

每月花销不足500元,父母原本希望他用创业启动资金发展事业,却见他将钱投到基金,通过分红和零工维持生活。

表面上,他看似独立,但与传统啃老不同,新型啃老并非直接向父母伸手,而是通过低成本生活和父母的兜底支持,实现自由生活。这种模式在年轻群体中逐渐扩散,尤其在经济条件较好的家庭,更容易形成“隐性依赖文化”。

数据也显示出趋势变化:中国社科院2025年的调查表明,18到35岁群体中已有11.6%处于“悄悄啃老”状态,12.7%的人根本没有上班打算,比2020年增长5.4%。

新型啃老不是懒惰,而是一种在物质安全网支持下的生活选择,体现了年轻人对传统压力的规避,也引发父母和社会的双重焦虑。

新型啃老背后的原因

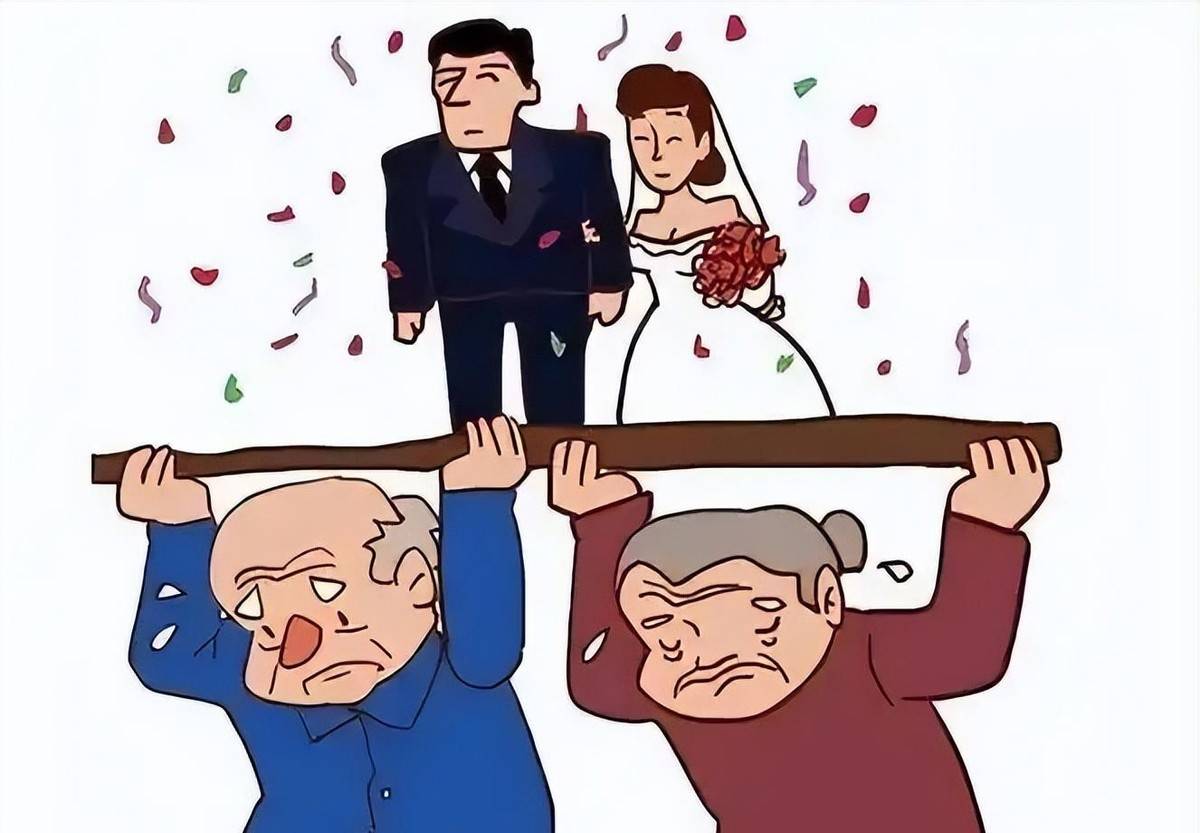

新型啃老现象的蔓延并非偶然,而是多重因素交织的结果,家庭经济条件提供了可能性。90后、00后一代大多数为独生子女,父母经过几十年的打拼积累了一定财富,城市中很多家庭拥有房产和车辆。

这种经济缓冲让年轻人敢于选择低欲望生活,他们无需为温饱担忧,也不必急于在大城市拼搏事业,从而能够“躺平”或过悠闲小日子。

近年来,“躺平”“佛系青年”“摆烂”等词汇在网络上流行,自媒体将低欲望生活包装为自由和自我实现的象征。

年轻人被信息茧房所包围,潜移默化地接受了“与其被资本剥削,不如自我安放”的理念。他们相信不进入职场也能生活得舒适,这让新型啃老不仅是个人选择,也逐渐形成一种社会趋势。

上一代经历过物资匮乏年代,往往不忍心让孩子吃苦,为他们提供各种生活保障。无论孩子是否工作,家里总有饭吃;无论遇到什么困难,父母总会出手相助。

这种长期保护让部分年轻人失去独立面对压力和挫折的能力,更容易选择逃避现实,而父母在无意间成为他们的保护伞。

三重作用叠加,使新型啃老从一线城市逐渐向二三四线城市蔓延。

值得注意的是,经济宽裕、社会信息引导和家庭过度保护相结合,使新型啃老成为越来越普遍的社会现象,并对未来劳动市场和消费结构潜在产生影响。

日本低欲望社会

为了理解新型啃老可能带来的风险,必须参考日本的经验。过去几十年,日本年轻人逐渐形成“低欲望社会”:不结婚、不生育、不消费,甘于过简单生活。

这种个人轻松,却带来了严重的社会问题:人口出生率急剧下降,社会老龄化加剧,经济活力下降。

数据显示,日本男性每四人中就有一人终身未婚,女性每七人中有一人终身未婚。不结婚意味着不必买房、不必养育孩子,一个人简单生活看似轻松,但对社会整体来说却削弱了劳动力和消费动力。

这种现象导致日本社会陷入“失落的30年”,经济增长停滞,人口结构失衡,社会活力下降。

年轻人选择低欲望生活的个人自由,换来了整个国家的人口和经济困境。对中国而言,虽然国情不同,但新型啃老现象若持续扩散,潜在风险不容忽视。

长期不婚不育将影响人口基数,而普遍缺乏工作动力和社会责任感则可能削弱社会发展内生动力。

不仅如此,家庭消费也会萎缩,从教育培训、住房、汽车市场到生活服务产业,都可能受到影响。父母辛苦积累的财富,如果被用于支持年轻人的低欲望生活,而非推动社会创造力和生产力,则可能成为社会资源的浪费。

若这一价值观成为潮流,代际断层加剧,年轻人退缩、父母支撑,社会经济发展可能陷入困境。

结语

“新型啃老”并非个别现象,而是家庭、社会与文化交织的产物。对父母而言,这是焦虑与担忧;对年轻人而言,却是自我安放的生活方式。

如果这一趋势持续扩散,中国可能面临类似日本的人口与经济双重困境。

真正的解决之道,不在于压迫年轻人,而在于创造公平、有尊严的就业环境,改善教育和家庭模式,帮助年轻人培养面对现实的勇气和责任感。

社会未来不应依赖逃避,而应依靠年轻一代的奋斗与创造。只有在自由与责任的平衡中,个人与社会才能共同发展。