分数绑架教育?专家怒揭“双减”困局:孩子未来不该只剩考试!

十年寒窗争分毫,少年灵气日渐消。

当分数成为教育的“紧箍咒”

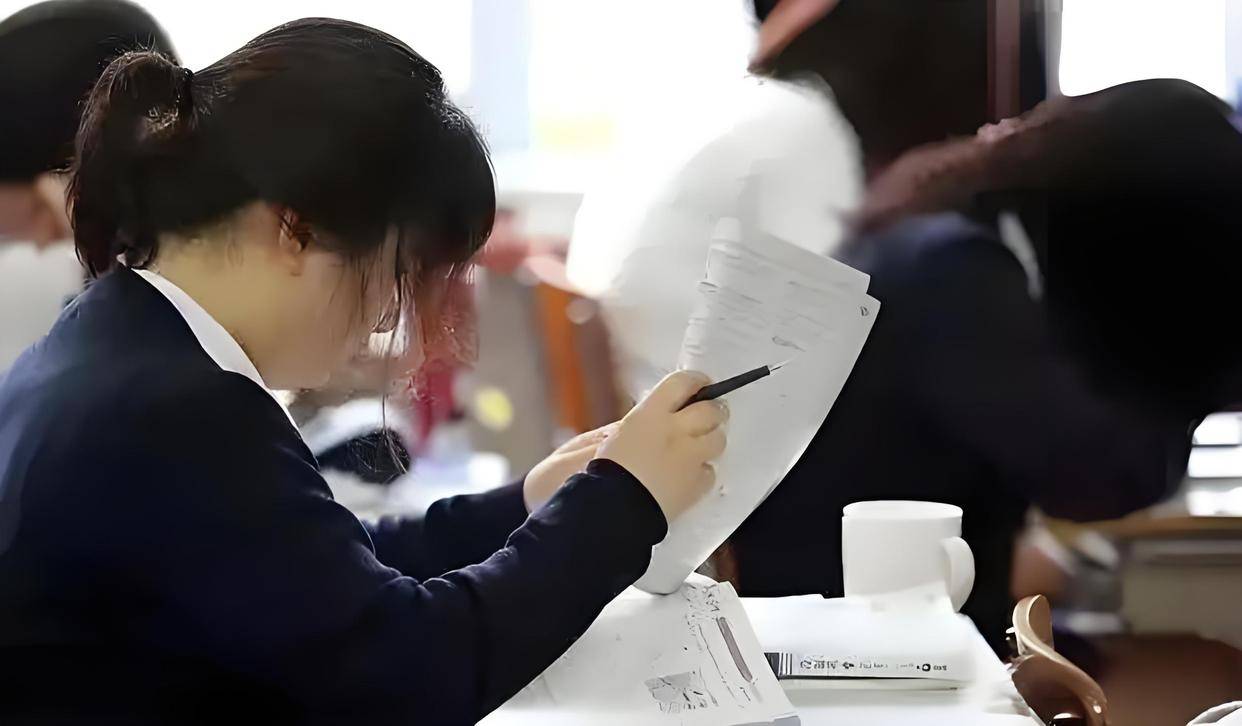

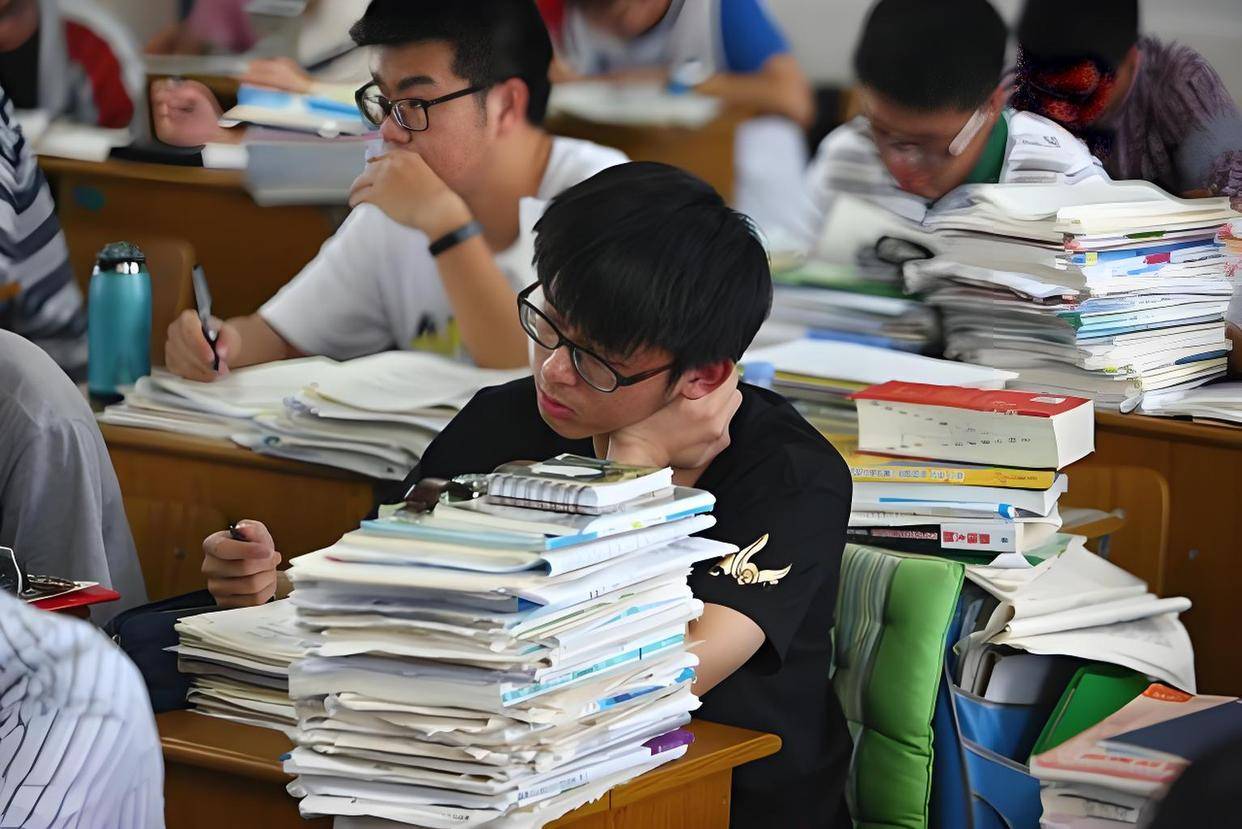

“学生熬夜刷题,老师加班押卷”——这不是励志故事,而是当下教育的真实写照。一张试卷定终身,分数成了学生、家长、老师共同的“紧箍咒”。在这场无止境的内卷中,孩子的睡眠被剥夺,创造力被扼杀,甚至心理问题频发。教育,本该是点亮未来的火种,为何成了压垮几代人的大山?

分数至上的代价:教育“流水线”正在摧毁什么?

教育不是填鸭,而是点燃心灵的火种。

上海师范大学副校长杨春广痛心指出:“学生为分数而学,教师为分数而教,教育已沦为一场数字游戏。”数据显示,我国超60%的中小学生每天睡眠不足7小时,近视率、抑郁倾向逐年攀升。更可怕的是,标准化考试催生了“解题机器”——孩子会做题,却不会思考;能背公式,却不懂生活。

案例:某重点中学学生因压力过大撕毁试卷,哭诉“我考得再好,也找不到活着的意义”。这样的悲剧背后,是教育生态的集体失衡。

破局关键:“双减”如何打破分数垄断?

教育改革的刀,必须砍向“唯分数论”的根。

专家共识明确:唯有建立多元评价体系,才能解放学生与教师。杨春广提出三大方向:

取消中考“一考定终身”,推行“综合素质档案”,记录学业、实践、特长等多维度成长;

重点大学与特色中学联合培养,让偏才、怪才有出路;

强化职业教育和技能教育,打破“千军万马挤独木桥”的僵局。

袁爱清教授直言:“当人工智能取代重复劳动,教育的目标应是培养‘会创新的人’,而非‘会刷题的人’。”

未来教育:从“流水线”到“个性化”的蜕变

分数之外,还有星辰大海。

长三角教育发展研究院院长赵卫国强调:“人工智能时代,教育必须转向‘个性化’。”例如:

AI辅助教学:通过大数据分析学生优势,定制学习路径;

情感教育必修化:增设人际沟通、心理课程,培养健全人格;

社会实践学分制:鼓励学生参与公益、科研,在实践中成长。

上海市教育学会会长卢启民更呼吁:“教育要回归本质——让孩子爱上学习,而不是恐惧考试。”

教育重塑,需要全社会“松绑”

改变“分数至上”的困局,绝非一朝一夕。它需要政策引导、学校转型、家长松手,更需要每个人相信:教育的终点不是高分,而是让每个孩子找到属于自己的光。正如一位网友所言:“若有一天,孩子能笑着说‘我去上学了’,而不是哭着说‘我去刷题了’,这才是教育真正的胜利。”

星辰大海在眼前,何须困守分数间?

#春季图文激励计划#