教育部拟同意:又有一些新大学,要来了!

刚刚过去的1月,教育部接连发布了两则《关于拟同意设置本科高等学校的公示》,共计26所“新大学”正式进入公众视野,其中包括备受关注的福建福耀科技大学。

该校校长王树国此前在福耀集团年会上表示:“今年福耀科技大学即将开始招生。”此外,福建省政府工作报告中也明确指出,2025年将支持福耀科技大学开办招生。

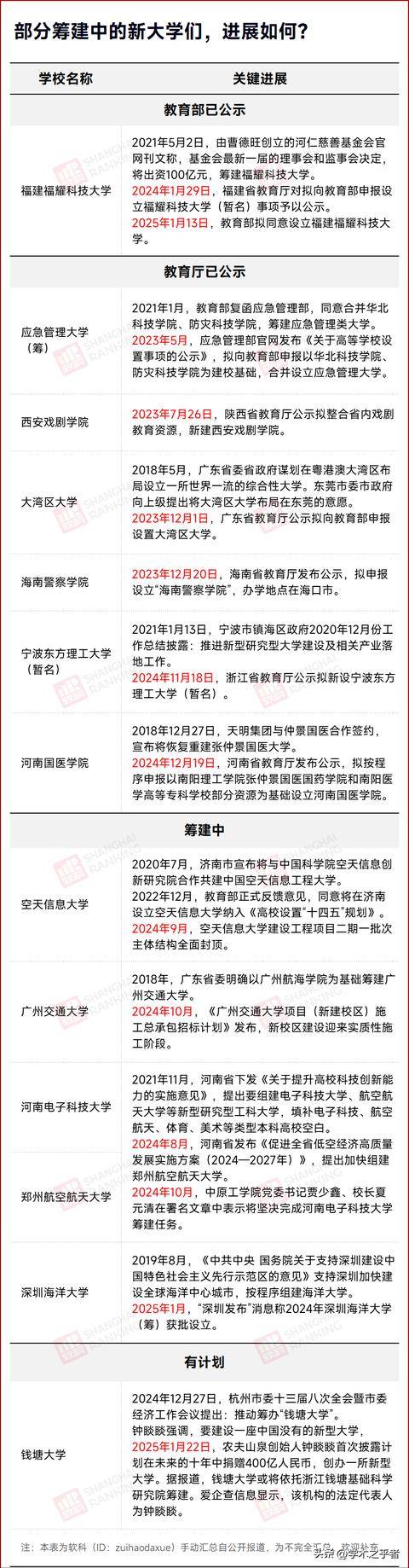

近年来,以福耀科技大学为代表的一批筹建中的新大学取得了显著进展。

河南正快速推进郑州航空航天大学、河南电子科技大学、河南国医学院等特色化大学的建设;

广东则密集布局深圳理工大学、深圳海洋大学等一批研究型高校;

浙江方面,西湖大学与宁波东方理工大学(暂命名)等民办高水平大学正在崛起,为高等教育注入新活力。

筹建中的新大学进展如何?

尽管近年来有关新大学的消息层出不穷,但最终获批设立的过程却显得漫长而复杂。即便许多项目已如火如荼地开展,尘埃落定前仍令人忐忑不安。

事实上,根据公开信息汇总,不少耳熟能详的筹建高校已通过省级教育部门的公示,距离教育部批准仅一步之遥。

历经6年的努力,河南国医学院终于在2024年底迎来了省教育厅的公示好消息。回溯至2018年12月27日,天明集团与仲景国医在郑州签约,宣布恢复重建张仲景国医大学。

这所历史悠久的大学曾于1985年在南阳创办,是我国第一所以“大学”命名的中医类高校。如果一切顺利,建成后它将成为我国第一所以“国医”命名的高校。

作为高考竞争激烈的省份之一,河南对优质高等教育资源的需求显而易见。2021年11月,河南省发布《关于提升高校科技创新能力的实施意见》,明确提出组建电子科技大学、航空航天大学等新型研究型工科大学,填补电子科技、航空航天等领域本科高校的空白。

“河南电子科技大学”“郑州航空航天大学”等特色化高校相继成型,标志着一批高质量高校正在逐步落地。

另一所备受瞩目的宁波东方理工大学(暂命名),其筹建工作已持续近4年。2021年11月,东方理工高等研究院发文宣布该大学的筹备计划。

总投资达460亿人民币,由“中国芯片首富”、宁波籍企业家虞仁荣创立的教育基金会资助,并受到浙江省和宁波市政府的重点支持。这所高起点、高定位的研究型大学迅速成为高等教育领域的焦点。

此外,河北的应急管理大学、陕西的西安戏剧学院、广东的大湾区大学以及海南的海南警察学院等多所高校已在2023年完成省级教育部门的公示程序。2025年,这些处于筹建阶段的新大学是否会传来好消息?我们拭目以待。

大学筹建为何耗时如此之长?

“等待……无尽的等待……”办一所新大学,耗时长久是常态。根据公开数据统计,从省级教育厅公示到教育部最终批准,多数高校至少需要等待一年以上。

有网友戏称某些“XX大学(筹)”为“XX大学(愁)”,这一调侃反映了公众对新大学的期待以及长时间等待的无奈。然而,创建一所大学从来都不是一蹴而就的事情。

最典型的例子莫过于康复大学。从2015年中国残联提出建设构想到2024年5月教育部正式批复同意设立,整个过程耗时近9年。之所以如此漫长,很大程度上是因为康复大学是一所全新的高校,完全从零起步。

作为唯一写入国家“十三五”和“十四五”规划的高校,康复大学旨在构建以康复学科为核心、多学科协调发展的专业体系。其筹建过程本身就是一个从无到有的开创性工程。

按照《普通本科学校设置暂行规定》,普通本科学校的筹建期限不得少于1年,最长不得超过5年。筹建期自教育部正式批复之日起计算,例如康复大学于2019年6月获得教育部支持筹建的批复,到2023年3月山东省教育厅公示拟取消筹建状态时,其筹建周期约为4年。

相比之下,应急管理大学正处于“去筹”的关键阶段。这所由华北科技学院(应急管理部直属)与防灾科技学院(隶属于中国地震局)合并组建的高校,具备培养应急管理高层次人才的基础,但由于目标是打造全国首所“应急管理”主题大学,筹建难度依然不容小觑。

值得一提的是,民政职业大学的快速获批堪称特例。该校依托北京社会管理职业学院整合资源建立,因其深厚的办学积淀和国家对职业本科教育的大力支持,审批速度较快。

新大学还有必要建设吗?

围绕新大学的建设问题,社交媒体上一直存在争议:是否有必要继续新建大学?

“没必要”的观点主要基于人口增长放缓的趋势。随着出生率下降,未来大学可能因生源不足而面临关停风险,因此有人质疑为何还要投入资源建设新大学。

对此,一个直接的回答是:这个“未来”还很遥远。公开资料显示,根据出生人口变化趋势,未来10年内我国高考人数将持续增加。

例如,2016年和2017年是我国进入21世纪以来的出生人口高峰年,这些适龄学生将在2034年和2035年进入大学。因此,短期内大学关停的可能性并不大。

另一个现实问题是,当前社会并非缺乏大学,而是缺乏优质大学。为什么近年来河南、浙江等高等教育大省都在大力推动新大学建设?背后是对优质教育资源稀缺的焦虑,尤其是在教育资源分布不均的情况下,省内新建高水平大学势在必行。

那么,什么样的新大学才能称为“好大学”?我们需要怎样的新大学?

2025年初,中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》,明确提出分类推进高校改革与发展。根据不同办学定位,区分综合性与特色化发展方向,支持各类高校差异化发展,包括理工农医、人文社科、艺术体育等领域的高校。

近年来新建的大学中,有的在学科布局上独具创新,如应急管理大学、民政职业大学、康复大学,针对国家需求构建专门学科体系;

有的在人才培养模式上推陈出新,如深圳理工大学、深圳海洋大学,以高起点、高标准培养科学家、工程师及企业家;还有的在科研模式上引领潮流,如西湖大学,专注于尖端基础和应用研究。

办学理念新颖、学科布局独特、人才培养方式先进、科研模式创新……这批新大学正打破传统办学模式,展现出全新的发展方向。

长期以来,我国高校存在严重的同质化倾向,导致千校一面,同时高校培养的人才与社会需求之间存在一定脱节。在此背景下,建设新大学仍然具有重要意义。

然而,如何找到适合自己的赛道,避免落入窠臼并办出特色,则是每所新大学必须面对的挑战。我们期待随着高校分类改革的深入,能够出现更多个性化的评价标准,从而推动各类高校在不同领域百花齐放。