孩子上幼儿园后才知道,全职妈妈和上班族妈妈带的娃,差距有多大

导语:大家有没有留意过,幼儿园的接娃现场,就像一面镜子,照出了不同家庭的养育方式。

有一次,我作为家委受邀参加幼儿园班级活动,活动结束也刚好到放学时间。随班主任带着孩子们来到等候区,老师随口说:“看孩子放学这十分钟,家里妈妈还是老人带娃,我能猜个八九不离十。”

这话瞬间勾起了我的好奇心,于是拉着老师讨教观察的秘诀。

幼儿园门口的“性格放大镜”

正聊着,突然见隔壁小班的一小豆丁,迈着俩小短腿扑进妈妈怀里,手里举着折歪的纸飞机说:“妈妈你看!我今天帮菲菲修好了她的飞机翅膀!”

这位妈妈笑着蹲下来平视孩子:“哇哦,我家宝会当小老师啦,晚上教教妈妈好不好?”然后母女俩说说笑笑离开了幼儿园。

“这是全职妈妈带的娃,特别有耐心和爱心,很会鼓励孩子。”老师神秘地说。

然后我们转头看见隔壁中班一小男孩,蔫头耷脑地被奶奶牵着。老人边走边念叨:“让你好好跟同学相处就是不听,又抢人玩具,被老师批评了吧?今晚就回去告诉你爸妈……”

刚出了幼儿园门口,小男孩突然挣脱手往另一个方向跑。奶奶追了两条街才把人拽回来,祖孙俩闹得鸡飞狗跳,老师们远远看着也惊出一身汗。

这时我旁边的老师朝我眨眨眼,“这是老人带的娃,特点是不是很明显?”

然后又悄悄指给我看:“全职妈妈带的孩子,书包都是自己背,见到老师同学会主动打招呼。老人带的娃常有3种表现:要么像小尾巴黏着大人,要么像小炮仗一点就着,还有一种眼睛不敢看人。”

全职妈妈和上班族妈妈带出来的娃,差距真的很明显

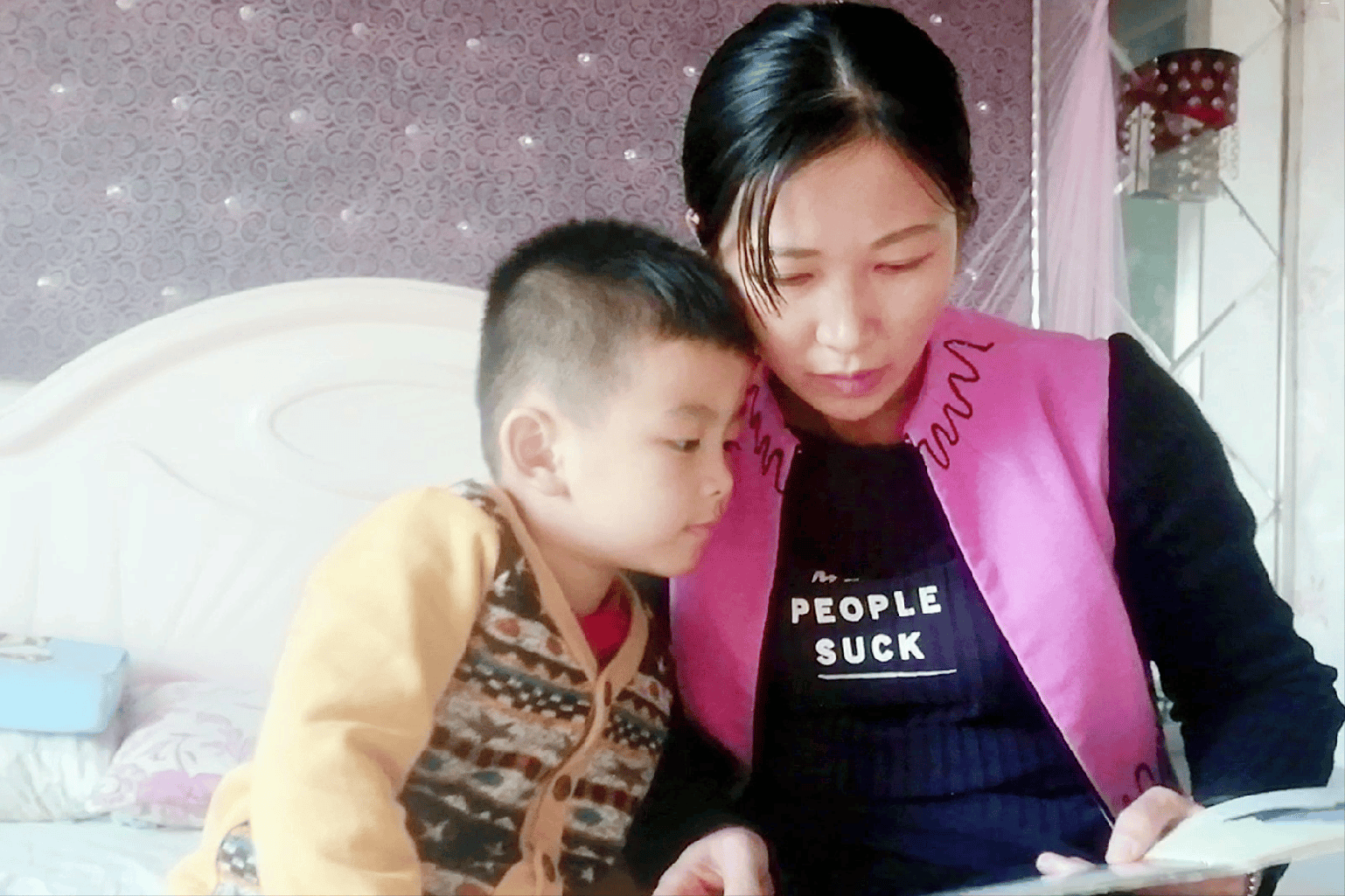

接下来老师又跟我说,幼儿园里的孩子,虽每个人性格各不同,但如果是全职妈妈带出来的娃,多是性格开朗、乐于跟同学分享,也很容易融入集体。

这一类孩子学习上也有明显特征,比如做手工,更喜欢自己研究并解决问题,实在处理不了的,就会主动向老师求助。遇到其它小朋友有困难,也会主动施以援手,这样的孩子常常是老师的小帮手。

而上班族妈妈带的娃,大部分平时都是由老人负责管孩子。这些孩子啊,性格不定,有的胆小不爱说话,平时我行我素,遇到困难很少主动寻求帮助。

也有的孩子大大咧咧,喜欢跟人争抢东西,抢不过就要动粗;还有的孩子很爱哭,半点委屈都受不得,连句重话都不能说,而且一哭起来特别难哄。

当然,也并不是说老人家带不好娃,其实孩子的表现多是由心理因素决定的。孩子天生亲近自己的父母,尤其是妈妈,需要建立起依恋关系,这是孩子安全感和信任感的主要来源。

发展心理学里有个“杯子实验”:安全感足的孩子,遇到困难会先尝试3-5次,才会寻求帮助;而缺乏安全感的孩子,要么彻底放弃,要么通过发脾气引起关注。

职场妈妈,都是时间管理大师

通过老师的一通解说,让我想起了自己以前的同事+好友雯子的遭遇。早两年她跳槽到外企当了主管,每天7点出门时孩子还没醒,晚上回家孩子已入睡,这样的生活持续了挺长时间。

有一天她上班闲暇时跟孩子视频通话,小家伙突然生气把平板摔了:“妈妈是假妈妈!只会出现在手机里!”这句话,让她哭了很久。

《职场妈妈生存状况调查报告》指出,职场妈妈每天投入工作时长9H左右,有87.2%的职场妈妈下班后还要处理许多琐事,甚至要花1.6小时在家务上。

《美国儿童发展杂志》公布的数据:职场妈妈日均陪伴孩子仅47分钟,其中还包括吃饭、洗澡等“被动陪伴”。更扎心的是,很多妈妈以为待在孩子身边就是陪伴,殊不知孩子需要的是双向互动。

比如你边陪孩子搭积木边刷手机,孩子频频喊妈妈,结果你只是看一眼,就敷衍道“很棒”“很不错”。最后孩子一股脑把积木全推倒:“妈妈你根本没在看我的城堡!”

如何提高孩子的安全感?高质量陪伴的“黄金法则”

0-3岁:建立依恋的“黄金1000天”

几乎所有婴幼儿养育理念都强调,孩子3岁前要确保“一对一”的抚养关系。因为这个阶段是孩子与母亲建立依恋关系的重要时期,需要妈妈给予孩子足够多的关注和陪伴。

如果这时期孩子的需求得不到满足或回应,那么就很难建立安全的依恋关系。所以哪怕你在上班,或做家务很忙,但要想办法让孩子感受到:“妈妈虽然忙,但随时都在”。

3岁后:打造"充电式陪伴"

孩子三岁以后,关注慢慢从妈妈的身上分离出来,投入到社交技能上。此时孩子虽仍需要关注,但也希望与结交更多的好朋友。妈妈可以开始忙自己的事业,但仍需要每天抽出一定时间陪娃。

记住,陪伴不只是与孩子同处在一个空间,真正高质量的陪伴,是与孩子进行互动,比如如眼神和语言上的交流、身体的接触等等。这样,才能养育出安全感十足且自信满满的孩子。

写在最后

如今我每次经过幼儿园的门口,看到那些天真可爱的身影,总会不自觉地对号入座:那个欢快蹦跳孩子肯定是全职妈妈带的,那个躲闪粘人的娃或许是上班族妈妈带的……

其实无论你是全职还是职场妈妈,只要我们用心浇灌,宝贝们终将长成自己的模样。各位宝妈们,你们有什么独特的陪伴妙招吗?快来评论区分享吧!