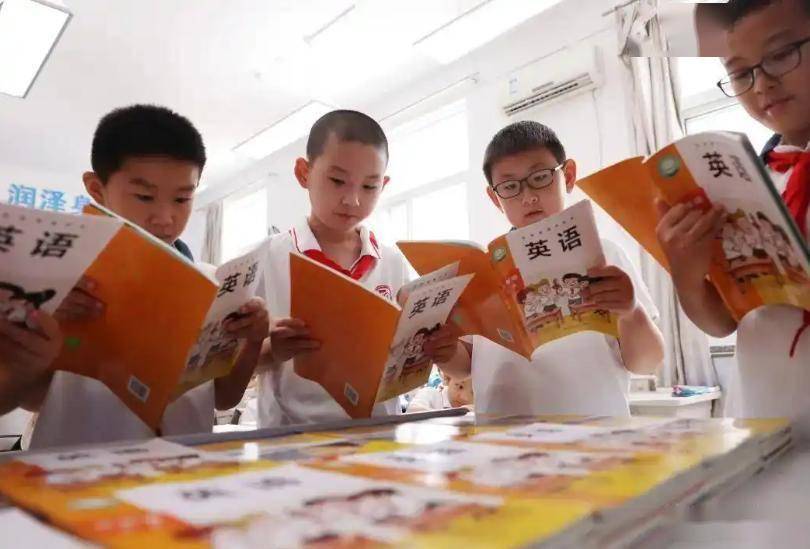

新版英语教材把孩子难哭?出版社回应,出版社首次回应:音标“消失”是认知误区,家长别慌!

2024年秋季开学,一本新教材悄然走进了全国中小学生的书包。它没有惊天动地的口号,也没有刻意制造的噱头,却在短短几个月内,成为社交媒体上最热闹的讨论话题之一。有人称赞它“接轨国际”,有人质疑它“超纲”,更有人因为孩子“难哭”而情绪崩溃。这场围绕英语教材的争议,看似是“难不难”的简单问题,实则牵动了教育公平、语言学习逻辑、家长角色转变等多重议题。

教材变化:词汇量提升、音标“消失”、听说比重增加

争议的源头,是新版英语教材在内容设计上的明显调整。以小学三年级为例,词汇量从旧版的71个跃升至106个,增幅近50%。这不是简单的“加点单词”,而是词汇选择方向的转变——新增内容更多围绕中华文化、劳动教育、体育、生命安全等主题,比如“景泰蓝”“粉红沙漠”这样的词汇,不再是“猫”“狗”等日常动物,而是试图让学生用英语讲好中国故事。

更让家长“破防”的,是音标的“消失”。旧版教材中,音标教学是小学英语的“标配”,孩子们通过音标逐个单词“解码”。但新版教材将音标系统教学延后到初中,转而采用“自然拼读”(Phonics)的方式,通过字母组合的发音规律,让孩子在语境中逐步掌握单词读音。有家长当场问:“不教音标,孩子怎么读单词?我们连中文拼音都教不懂,更别说英文音标了!”

而听说部分的比重增加,则是另一个争议点。新版教材将语法、词汇等内容融入真实对话和听力练习中,不再单独讲解。例如,语法点“I+动词原形”会出现在对话场景里,而不是通过“语法规则+例句”的方式呈现。这种设计被部分家长批评为“不讲原理,只讲结果”,但也有专家认为,这是语言学习的本质回归——从“知识灌输”转向“应用能力培养”。

家长的“难哭”:焦虑背后是认知的滞后

当家长看到孩子背诵4篇课文后崩溃大哭的视频时,情绪很容易被点燃。有人在社交平台吐槽:“教材里一个中文都没有,老母亲翻书都看不懂,更别说教孩子了。” 也有人质疑:“三年级的孩子连字母都没扎实掌握,怎么直接进入句子和对话?这不是‘防自学’吗?”

这些声音,本质上是家长对英语学习方式的认知滞后。过去十年,英语教育长期停留在“哑巴英语”的模式——背单词、学语法、做阅读题,考试靠卷面分数,日常却“不敢开口”。而新版教材的调整,正是试图打破这种模式,让英语真正成为一门“会用”的语言。

但问题在于,家长习惯了用“难度”来衡量教材是否“合理”。他们更关注的是“孩子会不会被落下”“能不能跟上进度”,而不是“孩子是否能在语境中自然习得语言”。当孩子面对大量听力练习和长句子时,家长的第一反应是“这太难了”,却忽略了这些练习背后的逻辑——语言是用耳朵和嘴巴“听”出来的,不是用笔“写”出来的。

一线反馈:教师和学生在适应中前行

出版社的回应并非“空口无凭”,而是基于过去一年的调研数据。人民教育出版社对2024年9月、11月及2025年2月的教师和学生进行了三轮问卷调查,累计回收教师问卷4万余份、学生问卷26万余份。数据显示:

教师的接受度从2024年9月的75%认为“难度可接受或可通过努力掌握”,到2025年2月提升至89.96%;

学生反馈中,91.08%表示教材内容“适合”或“可逐步适应”。

这些数据说明,一线教师和学生其实已经进入了适应期。一位来自县城的英语教师坦言:“刚开始确实觉得内容多,但用了一段时间后,发现孩子们的听力反应更快了,对话也更自然了。” 但适应并不意味着没有挑战。

城乡差异依然存在。在城市家庭中,很多家长可以通过课外资源(如在线课程、英语启蒙APP)辅助孩子学习,甚至有些孩子已经在幼儿园阶段接触过英语启蒙。但在教育资源薄弱的农村地区,孩子可能连基础的发音训练都没有,面对大量听力和对话内容时,容易产生挫败感。

专家视角:这不是“超纲”,而是“接轨国际”的必然

北京外国语大学教授张连仲的分析一针见血:“教材的变化是为了让孩子们学会语言交流,而不只是死记硬背。” 他指出,英语作为一门语言,其核心是“用”,而不是“背”。

从国际经验来看,许多国家的英语教学早已转向“语境化”“听说领先”的模式。比如,美国小学英语教材普遍以对话和听力为主,语法知识分散在阅读和写作中自然呈现。新版教材的调整,某种程度上是与国际语言教学趋势的接轨。

但家长的焦虑,更多源于“看不懂”的恐惧。他们习惯用“词汇量”“语法点”作为衡量教材难度的标准,却忽略了“语言能力”的复杂性。就像学中文,我们不会把“拼音”作为衡量孩子阅读能力的唯一标准,而是更关注他们“能不能读懂文章、能不能表达观点”。英语学习同样如此,新版教材的“难度”不是“超纲”,而是对语言本质的回归。

应对策略:家长如何帮助孩子适应?

面对教材的变化,家长需要做的不是“焦虑”,而是“调整”。出版社和专家提供了几条实用建议:

善用免费数字资源:国家中小学智慧教育平台已经上线了新版教材的配套听力材料、微课视频和教学设计,这些资源完全免费,家长可以借此辅助孩子学习。

分级阅读与听力输入:新版教材要求小学3-4年级课外阅读量达到1500-2000词,5-6年级达到4000-5000词。家长可以通过《二十一世纪学生英文报》《英语周报》等材料,帮助孩子在真实语境中积累词汇和阅读技巧。

口语输出:从“怕开口”到“敢交流”:新版教材强调口语应用,家长可以鼓励孩子参与英语对话、角色扮演等活动,避免“只会写不会说”的哑巴英语模式。

关注文化内容,讲好中国故事:教材新增了大量中华文化相关的词汇与语篇,家长可以通过亲子阅读、文化讨论等方式,帮助孩子理解并自信表达中国元素。

这些策略的核心,是让家长从“监督者”转变为“陪伴者”。不是盯着孩子“背了多少单词”,而是关注他们“能不能听懂一段对话”“能不能用英语简单交流”。

未来趋势:英语学习的“语言属性”与“教育公平”

这场争议,某种程度上预示了英语学习的未来方向。随着中考、高考逐步加入口语考试,英语能力的评价标准将更贴近实际交流需求。

但这一趋势也引发了对教育公平的担忧。城乡教育资源的差异可能被教材难度放大。例如,城市孩子可能通过早教、外教课程等方式提前适应,而农村地区的孩子则可能因缺乏资源而落后。

出版社的回应是:教材设计已考虑城乡差异,提供分层内容,并计划进一步调整部分长难句和复杂词汇,以降低难度。但如何真正实现“公平”,需要的不仅是教材的调整,更是教育系统对农村和薄弱地区资源的倾斜。

结语:教材改革的本质是“适应未来”,而非“淘汰孩子”

新版英语教材的争议,本质上是教育理念的碰撞。家长需要理解的是:教材的“难度”并非“超纲”,而是对语言学习本质的回归。

正如一位乡镇教师所言:“教材内容读起来像唱歌一样,孩子反而更感兴趣。” 随着适应过程的推进,教师和学生的接受度已显著提升。

对于家长来说,焦虑的根源在于对新课标目标的误解。未来英语学习的关键,不是“背单词”而是“会用英语”;不是“刷语法题”而是“在真实语境中解决问题”。

早启蒙、早适应、早应用,或许是家长在新版教材时代最需要做的准备。