一校挤走廊,一校师过剩!教育资源如何走出“旱涝困局”?

文丨崔桂忠

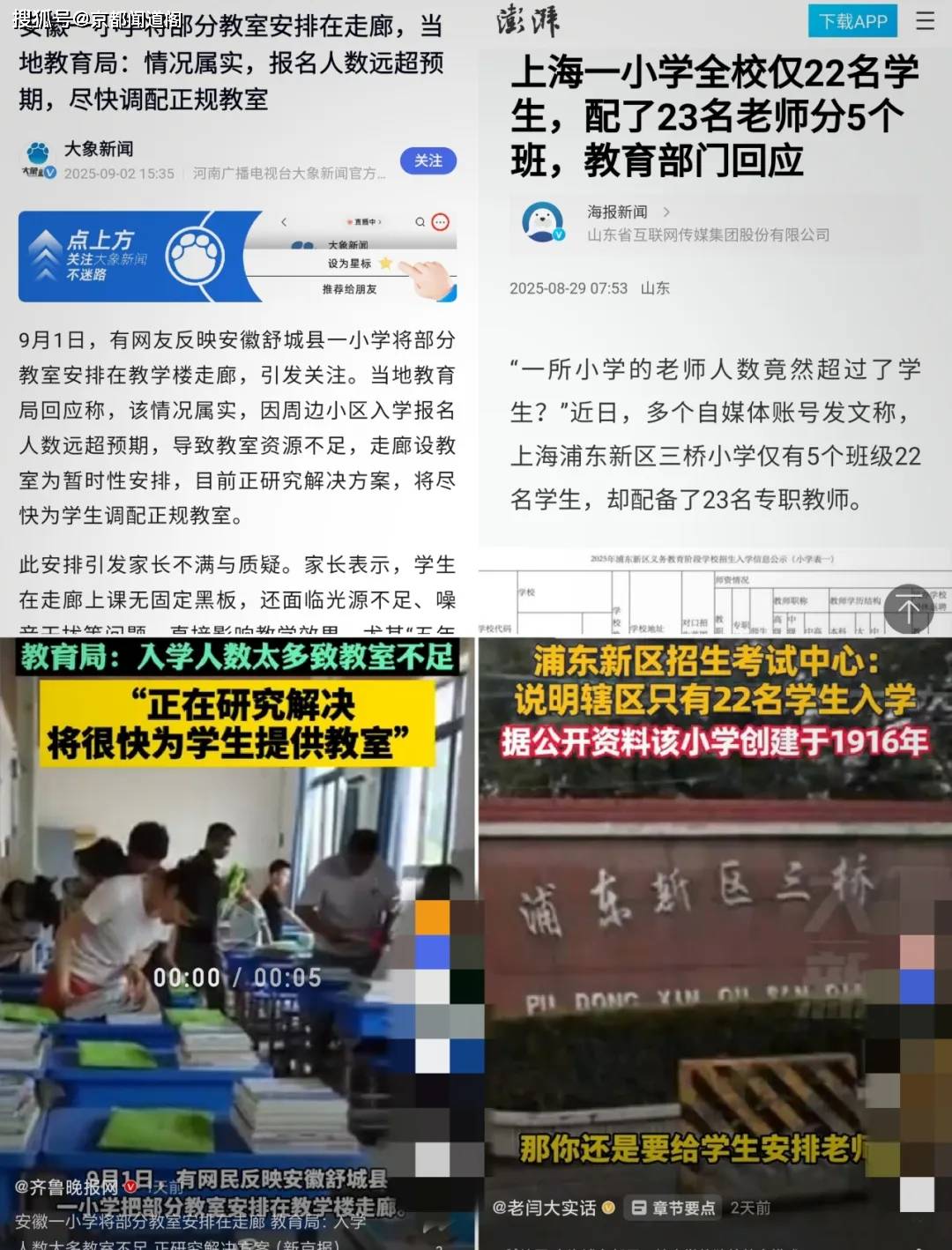

新学期伊始,两则对比鲜明的新闻引发广泛关注,将教育资源分配难题再次推向舆论中心。安徽舒城某小学,因入学人数激增,不得已将教室“搬”到走廊;上海浦东一所小学,22名学生却配备了23名教师,“师生倒挂”现象令人咋舌。“一校挤破头,一校师资过剩”,这般“旱的旱死,涝的涝死”的景象,尖锐地折射出教育资源分配深处的结构性矛盾。

这并非“不足”与“浪费”的简单二元命题,而是一道由区域发展不平衡、人口结构波动与政策调整滞后共同交织成的复杂考题。两所学校的极端案例,共同揭示了教育资源“蜂窝式分布”的困境——资源被行政区划刚性分割,无法跨区域灵活流动,导致“冷热不均”成为顽疾。

安徽“走廊教室”的背后,是快速城镇化下的“教育规划焦虑”。农村人口涌入城镇,新建小区密集交付,学龄儿童“脉冲式”增长,但教育用地规划、教师编制、校舍建设却周期漫长。当人口流动远超资源配置的响应速度,临时措施便成了无奈现实。有家长愤慨质疑:“为何不将校长办公室腾作教室?”此言虽直,却刺痛了“行政优先”逻辑与“学生为本”理念间的落差。

上海“教师多过学生”的现象,则映射了另一重现实。随着城市更新与人口外流,部分区域生源减少,但教师编制、学校设施难以随之灵活调整。教育专家熊丙奇指出,小规模学校恰是推行小班化、个性化教育的契机。然而,舆论场上“浪费”的批评声,也暴露出公众对“效率至上”教育观的盲目追捧——似乎只有“满编满员”才算“物尽其用”,却忽视了教育质量与师生比的内在关联。

两相对照,勾勒出中国教育资源分配的深层症结:资源画地为牢,缺乏动态调剂能力。安徽无法借用上海盈余的教师编制,上海的空置教室也无法缓解安徽的拥挤——区域间的壁垒,使得资源错配难以破解。

更进一步看,这场“冷热病”也是人口结构剧烈波动的必然结果。安徽等人口回流大省迎来生育小高峰,而上海等超大城市则面临出生率下降与人口外流的双重压力。若不能建立“动态监测、弹性调度”的预警机制,此类事件必将反复上演。

破解之道,不在于苛责“为何不提前规划”,而在于构建资源流动的立交桥。其一,探索“教师共享机制”,打破编制“一校所有”的壁垒,实现“区域所有、余缺调剂”;其二,推动“学位预警系统”与城市规划、户籍数据联动,利用大数据精准预测生源变化,实现教育资源“预调微调”;其三,摒弃“规模至上”的办学评价体系,鼓励小班化、个性化教学,让“教师多于学生”不再被视为浪费。

教育资源的配置,从来不是简单的数学题,而是关乎社会公平与未来发展的系统工程。当走廊成为临时教室,当小规模学校被质疑“浪费”,我们更应深思:如何让每一个孩子,无论身在何处,都能享有公平而优质的教育?这需要的不仅是资源投入,更是制度创新的勇气与智慧。

教育之道,不在削峰填谷,而在疏通活水。唯有打破“地域枷锁”,让教师、设施、资金随需求流动,才能让“走廊教室”和“豪华师生比”都不再成为新闻。以此为契机,构建动态、科学、公平的教育资源配置体系,让每一个孩子都能在适宜的环境中成长,这才是教育应有的模样,也是对未来最美好的期许。

☆作者简介:崔桂忠,曾任某部队政治委员,海军上校军衔。现任大连市旅顺口区委办公室一级调研员。

原创文章,未经允许不得转载

编辑:易书生

下一篇:这名中将,任九三阅兵总指挥