国内考研3年VS英国留学1年,一位过来人的大实话

凌晨两点,我(采访对象化名小潞学姐,以下简称 “我”)盯着电脑上刚被导师打回的第三版原型设计,突然想起两年前还在埋考研政治背诵手册的自己。现在看来,放弃国内考研选英国一年制硕士,就像交互设计里大胆的动线重构- 看似冒险,却让逻辑瞬间通顺。

很多人说不要相信海外 “水硕”,尤其是澳洲和英国, 记得出国前,妈妈单位同事拿着 “英国硕士含金量低” 的文章跟我谈了三次。

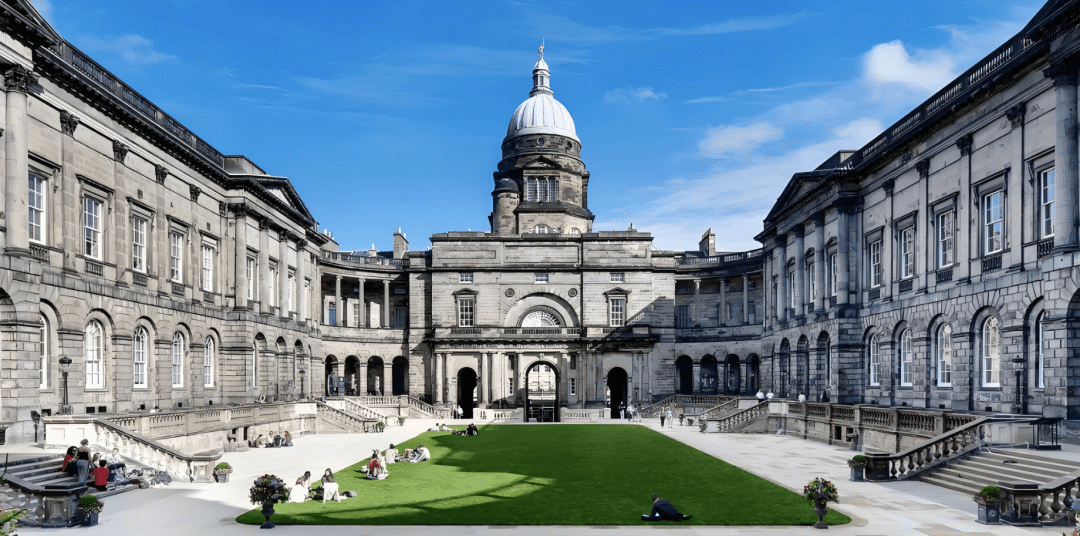

现在她敢说:这要是水,国内某些三年制硕士就是蒸馏水。记得我刚入学英国落地爱丁堡,硕士的紧凑从开学就显形。没倒完时差就被塞进每周 20 小时课表:上午学 Arduino 编程实操,下午练用户体验研究方法论,晚上赶设计思维小组作业。第一学期期末,她和同学在图书馆连熬四通宵,圣诞假期不过是换地方赶项目,新年愿望就想睡够五小时。

原来所谓“水硕”课程是把3年内容压进1年

第一阶段补 Python 数据可视化、数字媒体理论;第二阶段接当地博物馆真实项目,3个月要完成从调研到交互装置落地。复活节假期别人去欧洲玩,我在宿舍做用户测试,光原型就改了10版。

对比我国内读研的本科室友,还有二战考研的同学,我的节奏离谱得多:室友研一学公共课,她已做完两个设计项目;室友研二找实习,她作品集里已有跨国案例。压力逼自己练出 “边吃饭改方案”“地铁写代码” 的本事,成长速度却像坐了火箭。

被导师骂到怀疑人生?这才是最值钱的体验

我至今记得第一次辅导场景,信心满满展方案,白发导师直接在设计稿画叉:“这不是艺术,是解决问题的设计。”

英国导师的严很不一样,不给书单重点,只抛开放课题,每周用 “灵魂拷问” 逼你进步。

我的毕业设计导师是个英国人,每次见面前要提前3天交进度报告,逐字挑逻辑漏洞,连用户访谈提问方式都反复打磨。有次因调研报告数据可视化不直观,直接被要求重写,改图表就熬了两通宵。

但这种严格求职时超有用。面试国内大厂时,面试官盯着作品集中导师的修改意见问半天:“这种批判性思维,是我们最看重的。” 后来才知,英国导师多是行业资深者,标准直接对标职场。

反观室友,研二还在帮导师打杂,能指导设计的时间少得可怜。不是国内导师不好,只是英国 “小而精” 的模式,对要快速迭代的交互设计来说,效率高太多。

QS 前 100 背后,是早三年抢赛道的先机

当初选校,我和父母在QS前100里纠结很久。现在明白,这排名不只是面子,更是职场敲门砖。

回国求职,众多HR坦言:“同等条件下,QS 前 100 海外学历会优先筛选。” 交互设计这种前沿领域,大厂尤其看重国际化视野。

我拿硕士学位入职时,一起备战考研的同学还在改毕业论文。按国内三年学制算,其实多赚了两年工作经验- 在技术迭代快的互联网行业,这就是黄金窗口期。

回望当初,我庆幸选了这条难走的路。不是国内考研不好,只是对交互设计来说,英国一年制硕士效率更高。

纠结的话不妨算笔账:国内考研 + 三年学制,毕业已 25+;英国硕士从申请到毕业只要1-1.5 年,早两年进职场。设计行业里,两年经验可能比多念一年书值钱。

我觉得世界上没有完美的教育模式,国内考研有扎实积累,英国留学有效率优势。关键是你要知道自己要什么 稳妥深造,还是快速起跳?

毕竟设计的本质,就是用最优解实现最大价值。

上一篇:首都教育谱写教育强国建设北京篇章

下一篇:高考地理答题技巧与模板构建