开学不到一个月,老母亲集体破防!西城金牌班主任出手了——

开学半月有余,很多新初一的家庭正在“历劫”。

打开社交软件,家长的焦虑铺满了屏幕:

有的孩子写作业磨磨蹭蹭,常常写到深夜11点,被折磨崩溃的家长不在少数。

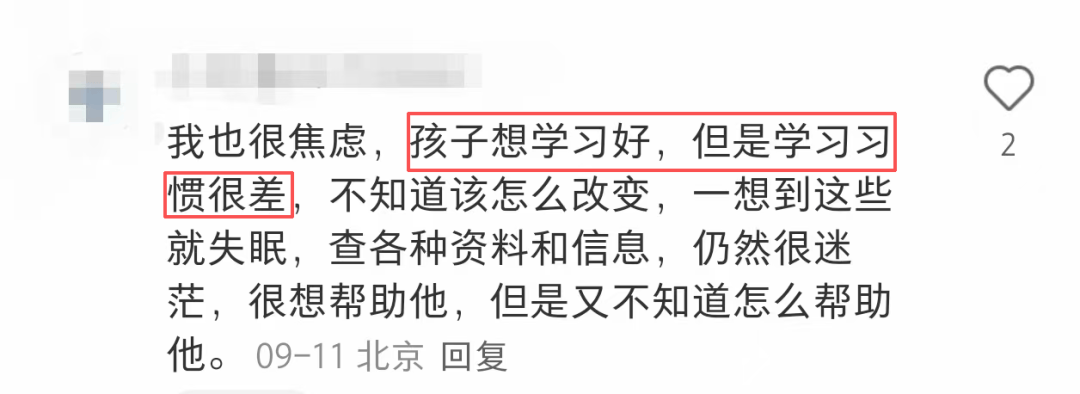

还有一想到孩子的学习习惯,就发愁的要命的家长不知如何是好。

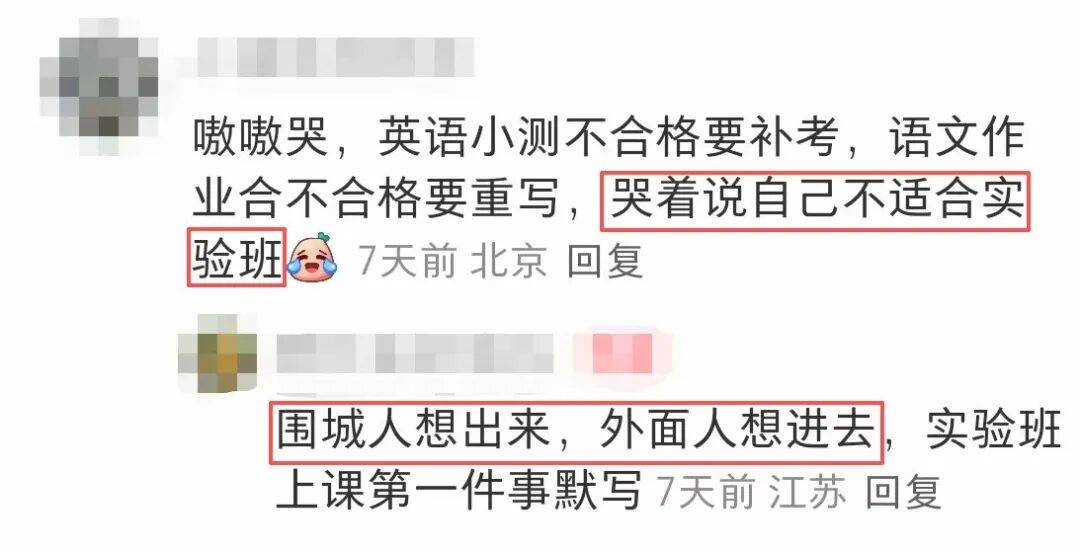

打入实验班,却卷不动、跟不上节奏的娃,只能嗷嗷哭。

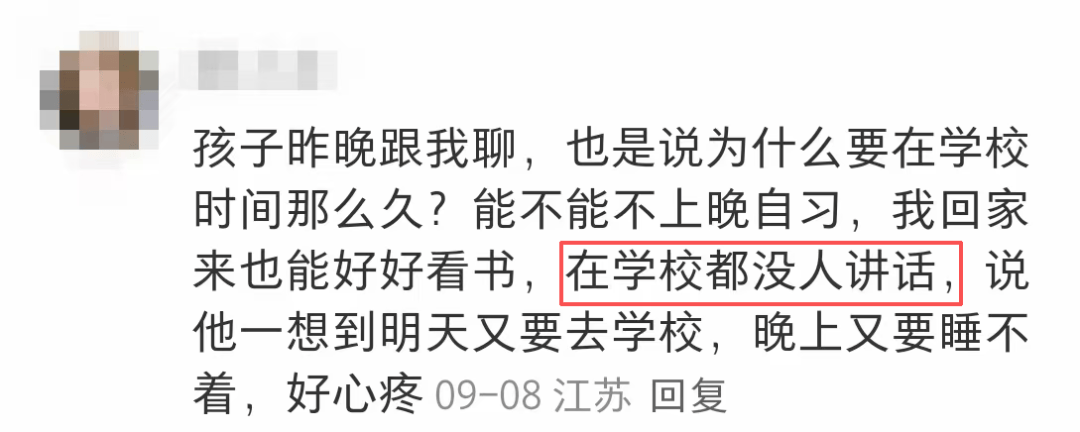

性格内向,面对陌生环境,不敢开口说话的娃,在学校分分钟都是折磨。

看完这些表述,京教君狠狠共情,也觉得“压力山大”。果真是快乐的小学时光都是相似的,难过的新初一各有各的难啊......

对于刚上初一的学生来说,究竟面临什么样的挑战让家长集体“诉苦”?孩子应该如何顺利适应新学期?家长能做些什么对孩子更有帮助?

近日,在“京城教育圈”开学季特别直播中,北京市第一六一中学高级教师、北京市紫禁杯优秀班主任姜丹老师一语道破天机:“中小衔接不是换个学校那么简单,而是要翻越一座又一座的‘浪浪山’。”这位有着20年“专业陪爬”经验的金牌班主任,为我们带来了破解困局的翻越攻略。

四大“浪浪山”:

“小妖们”正在经历这些挑战

今年夏天,动画短片《浪浪山小妖怪》悄然走红,无数人在其中照见了自己的影子。

片中的主角是一只普通的小猪妖,它所生活的“浪浪山”,看似只是一个地名,却更像是一重又一重的现实困境——疲惫、压抑、才华无处施展。

对于即将升入初中的孩子来说,从小学迈入初中,又何尝不是一场翻越“浪浪山”的成长冒险?

第一重山:

学业压力陡增

一进初中,最直观的挑战就是学业体量与难度的“陡坡式上升”。

科目从3门猛增至7门,除了熟悉的语数外,道德与法治、历史、地理、生物齐上阵,知识深度、广度完全不同以往。就连体育,也直接关联中考50分。

孩子突然被推进一个高强度、快节奏的学习系统中,压力如影随形。成绩,成了许多家庭焦虑的核心。

与此同时,孩子的学习不仅是量的增加,更是思维层次的跃升:语文从背诵转向理解鉴赏,数学强调推理论证,英语重在综合应用。每门学科都有其独特的学习方法。

第二重山:

管理方式转变

初中的老师不再是事无巨细地“保姆式”管理,而是“抓大放小”,强调自主与自律。

面对老师的突然放手,许多新生一时间不知所措:有人在教室发呆半小时不知该做什么,非得等老师提醒才能回过神来。能否快速理解“入室即静,入座即学”,成了适应初中的关键一课。

孩子的时间管理、任务规划能力,突然被推至台前。没人时时提醒,得自己成为“第一责任人”。

第三重山:

评价标准刷新

小学时,一个班可能大半都是“优等生”。一进初中,第一次考试就可能让孩子的自我认知崩塌。A+变得稀缺,心理落差巨大。有些孩子甚至崩溃大哭:“我从来没有这么‘失败’过。”

外在评价体系的剧烈变化,叠加青春期敏感的心理,使他们对失败格外恐惧,对自我的价值产生动摇。

第四重山:

社会交往与情绪管理

161中学在调查中发现,孩子进入初中面临的一个难题是同学交往问题。如果同学交往不顺畅、关系不和谐,一定程度上影响孩子的身心健康和学习成绩。交到一个或几个好朋友,对孩子们来说真的太重要了。青春期恰是心理“断乳期”,孩子自主意识、独立意识明显增强,如果遇到问题,相比向父母求助,他们往往更倾于向身边的同学倾诉,寻求同学的帮助。甚至有些时候,“同伴的一句话,可能比父母、老师的十句话对他们的影响都要大。”

处于青春期的中学生相对比较敏感,周边同学对他的接纳程度会引起情绪上的波动,甚至导致情绪的失控。被孤立、误解或陷入人际纠纷,都可能引发剧烈内耗。“他们为什么不理我?”“是不是我说错话了?”如果这些念头不断盘旋,一定会分散他们的专注力……这些都是孩子内心渴求认同的真实信号。

名师支招:

三大锦囊助“小妖们”轻松跨越适应期

升入初中,知识量翻倍、节奏加快,很多孩子出现“磨蹭”“跟不上”“效率低”等问题。

姜老师在直播间为大家整理了三个实用锦囊,帮孩子跨越适应期,找回学习主动权。

锦囊1:

专治磨蹭“小妖儿”

孩子写作业慢、注意力不集中,往往是因为习惯尚未建立。

可以从训练专注力开始:课上眼睛看老师、耳朵听讲解、手中勤笔记,让整个五官都兴奋起来;课后不妨试试“番茄工作法”:学25分钟休息5分钟,喝口水、走动一下,张弛有度反而效率更高。

面对陡然增多的作业,“作业四步法”或许能帮上大忙:

·首先,一定要先复习笔记再做题,这样能节省大量翻书时间;

·其次,要创造无干扰环境,把手机、奶茶、玩具等诱惑源统统请出房间;

·第三,允许规范连笔,在保证字迹清晰的前提下提高书写速度;

·最重要的是,学会战略性放弃难题,不要在一道题上死磕半小时。

除此之外,整理资料也是隐藏的提效技巧。每科用两个文件袋(学校一个、家里一个),当日试卷笔记及时归类,周末重新梳理错题,筛出仍未掌握的知识点反复巩固。如果遇到难题,要主动向老师求助。千万不要不好意思,老师也会通过同学的提问,更清楚地了解孩子的掌握情况。

锦囊2:

“小妖儿plus”的修炼秘籍

首先要帮孩子认清自己的类型:

是各科均衡发展的“全能型”,还是有突出科目、其他不拖后腿的“特长型”,或者是不断超越自我的“进步型”?

这决定了时间如何分配。

不妨一起画一张周时间表,把上课、吃饭、睡眠等固定区块涂色,剩下的空白就是可自由支配的黄金时间。

接着,把任务按“要事优先、文理搭配、化整为零”的原则安排进去。

比如,耗脑的作业放在精力最好的时段,理科累了换文科缓冲,不要长时间只学一个科目。把大目标拆成小任务,一步步来,更容易坚持。

高效学习不是拼时间,而是讲方法。“不需要每一分钟都在学习,但学习的每一分钟都要有效。”

比计划更重要的,是复盘。这不是简单的复习,而是把知识“砌成墙”的过程。每天睡前花十分钟回顾课堂要点和错题,第二天可以带着具体的问题去问老师和同学,效率就会很高。周末再用十五分钟自问:“这周计划完成得怎么样?哪里耗时比预期长?下周该如何调整?”

千万别把计划排成“学习流水线”!一定要把娱乐、运动和休息时间大大方方地写进去。这些不是“浪费时间”,而是必要的“充电”时刻。只有充好电,孩子才有能量持续“续航”,避免变成麻木的“学习机器”。

锦囊3:

点“时”成金的“小妖儿”

关注那些容易被忽略的碎片时间。

初中的校园生活充满间隙:课间、餐前、分批就餐的等待时刻,都可以见缝插针地利用起来——背几个单词,读一段课文,或者和同学讨论一道题。这些零散时分拼接起来,会成为意想不到的效率助推器。

初中家长的行动指南:

陪孩子一起“打怪升级”

新学期,将这句话告诉孩子:“你已是中学生,不是小学生了。你可以为自己设定目标,负责自己的起居、学习和时间。我们永远为你的点滴进步骄傲。”

鼓励他们每周尝试一项新技能,哪怕只是整理文具或独立上下学,微小的成功都是信心之源。

有家长说自己的孩子内向、交友困难,其实不必强求他们成为“人气王”。

可以鼓励他第一周先试着和一位同学聊一次天。交友的关键是“共同点”——也许都爱同一部动漫,或喜欢同一项运动。如果对方没回应,也不代表自己不够好。就像一把钥匙打不开所有的锁。一句“需要帮忙吗?”就可能开启友谊;参加社团或小组合作更是自然的交友机会。

初中阶段,孩子情绪波动变大,家长首先要做到情绪稳定。

当孩子说“学习好累”时,先共情:“妈妈知道这些有点难,你辛苦了。”

允许他合理宣泄,但设定边界:可以释放情绪,不可伤害他人;可以保持沉默,不可恶语伤人。带孩子去户外大声喊一喊、教他深呼吸,都是缓解情绪的好方法。

营造支持性环境也很重要。提供安静的学习空间,家长自己也可以在一旁读书;鼓励孩子主动在课间向老师提问;平时多问问孩子“今天有什么新鲜事?”,而非只关心分数。最重要的是转变角色:从“监督者”变为“支持者”,多倾听、少指责,关注情绪多于关注成绩。

最后,让孩子感受到学习可以是一件快乐的事。发掘他的优势,给予具体鼓励:“这次卷面整洁多了!”“难题多写对了一步!”

和他聊聊梦想,哪怕那个梦想很天真。想设计游戏?那就学好数学和美术;想环游世界?那就打好外语和地理基础。让学习与远方相连,孩子自会动力满满。

教育不是灌满一桶水,而是点燃一把火。

我们的陪伴,势必会让孩子走得更稳、更远。

编辑 | 京教君

内容来源 | 京城教育圈“教育大咖说”直播访谈,由京城教育圈进行整理编辑和内容补充,转载需注明完整来源