当“特色”撑不起招生,民办校长还能拼什么?

距离开学已过月余,也到了各位校长“招生结算”的关键节点。刚好校长会最近正在进行民办学校大调研活动,不少参与调研的校长向我们倒苦水:“招生难,难招生,一年比一年招生少,提起来都揪心。”

其中,安庆市某县城高中江校长抛出的困惑,戳中了无数县城民办校管理者的痛处:为什么学校扎根本地文化特色举办艺体课程,家长们却不买账?各类艺体设施一应俱全,可每年招生季,优质生源还是绕着走?明明是用心打磨的特色,怎么反而成了招生“冷门牌”?

这份“有好特色却招不到好学生”的尴尬,并非江校长学校个例。调研中发现,超六成县城民办校都在走“特色办学”路线,但真正能靠“特色”吸引优质生源、形成口碑效应的不足三成。今天,我们就以江校长学校的实践为切口,希望能给同样在招生困境中摸索的校长们一些启发。

校长齐呼:特色课程为何“叫好不叫座”?

江校长的高中坐落于文化底蕴深厚的安庆地区。办学初期,学校管理层敏锐地意识到差异化发展的重要性,依托安庆丰富的历史人文资源,精心打造了艺体特色课程体系。

“我们聘请了专业教师,改造了场馆设施,课程设计也请了专家论证。”江校长介绍道,“本以为能够成为招生亮点,现实却给了我们当头一棒。”

艺体班的招生情况远不及预期。更让人沮丧的是,在校艺体生的考试成绩普遍不高,家长认同度持续低迷。

“有时候真的很困惑,”江校长苦笑着说,“明明投入了大量资源,课程也很有特色,为什么就是得不到市场的认可?”

酒香不怕巷子深?特色办学常犯三大误区

江校长的困惑,值得深思。深入分析后我们发现,县城民办校的特色办学,背后往往藏着三大误区,值得每一位校长警惕。

(一)“闭门造车”:脱离家长需求的“自我感动”

县城民办校的家长群体,有鲜明的需求特征:他们大多重视教育,但经济条件有限,对“教育投入”的回报预期更迫切,更看重“看得见、摸得着”的升学结果,而非“长远的素养提升”。

可很多学校在打造特色课程时,往往陷入“校长觉得好就够了”的误区,没做过系统的家长调研就开设相关课程,殊不知家长最关心的是“艺体生升学渠道”,而非“文化传承”。这种“闭门造车”式的特色打造,本质上是“学校供给”与“家长需求”的错配——你给的,不是家长想要的,自然难以打动人心。

民办百校大调研中,一位资深教育顾问的话发人深省:“县城民办校的生存逻辑,首先是‘活下去’,再谈‘办特色’。如果特色不能帮家长解决‘孩子升学’的核心焦虑,再优质的课程也会被当成‘浪费时间’。”

(二)“重形轻质”:特色课程成了“面子工程”

不少县城民办校打造特色,陷入了“重硬件、轻体系”的陷阱。调研中发现,有学校为了办 “科技特色班”,花几十万买了编程软件、机器人套件,却没配套相应的师资培训和课程体系,最后设备成了“摆设”,特色班成了“噱头”。

同样的,很多特色高中虽然在师资上花了心思,聘请了专业艺人任教,但在课程落地时,却忽略了“升学衔接”这个关键环节。就像一位民办校长在调研交流中反思的:“我们只想着‘把课开起来’,却没考虑‘开了这门课,学生未来能走什么路’。没有完整的培养路径,特色课程就成了飘在天上的‘面子工程’,家长自然不买账。”

这种“重形轻质”的背后,是校长对“特色”的认知偏差——把“特色”当成了“宣传亮点”,而非“提升办学质量、吸引生源的核心竞争力”。没有体系化的支撑,再亮眼的特色也难以持续,更别说转化为招生优势。

(三)“声量微弱”:特色价值难被看见

县城民办校的“传播困境”,比想象中更突出。一方面,县城的信息传播以“熟人社交”为主,家长获取学校信息,大多靠“亲戚朋友推荐”“街坊邻居闲聊”,而非学校的官网、公众号;另一方面,很多学校缺乏专业的宣传团队,招生宣传停留在“发传单、贴海报”的初级阶段,难以把特色课程的价值讲清楚、讲生动。

江校长的高中会不定期举办“戏曲进校园”活动,虽然现场热闹,但没提前对接当地的社区群、家长群,也没邀请县城的教育博主、家长代表到场,导致“演出结束,热度就散了”,没能形成持续的传播效应。很多校长总觉得‘酒香不怕巷子深’,可在县城这个圈子里,‘巷子太深’,酒香真的传不出去。”

从我们与校长交流的情况来看,不足二成的县城民办校有专门的宣传人员,超过七成的学校招生宣传依赖“教师朋友圈转发”,这种零散、被动的传播方式,很难让特色课程的价值被更多家长看见、认可。

这条“特色变现”之路,建议校长复制

“招生难”的本质,是价值认同的缺失。破解之道,不在于降低学费或夸大宣传,而在于让学校的“特色”真正成为家长和学生愿意为之付费的“核心价值”。结合“民办百校大调研”的观察,校长会在与多位民办标杆校长的深谈中,梳理出以下路径:

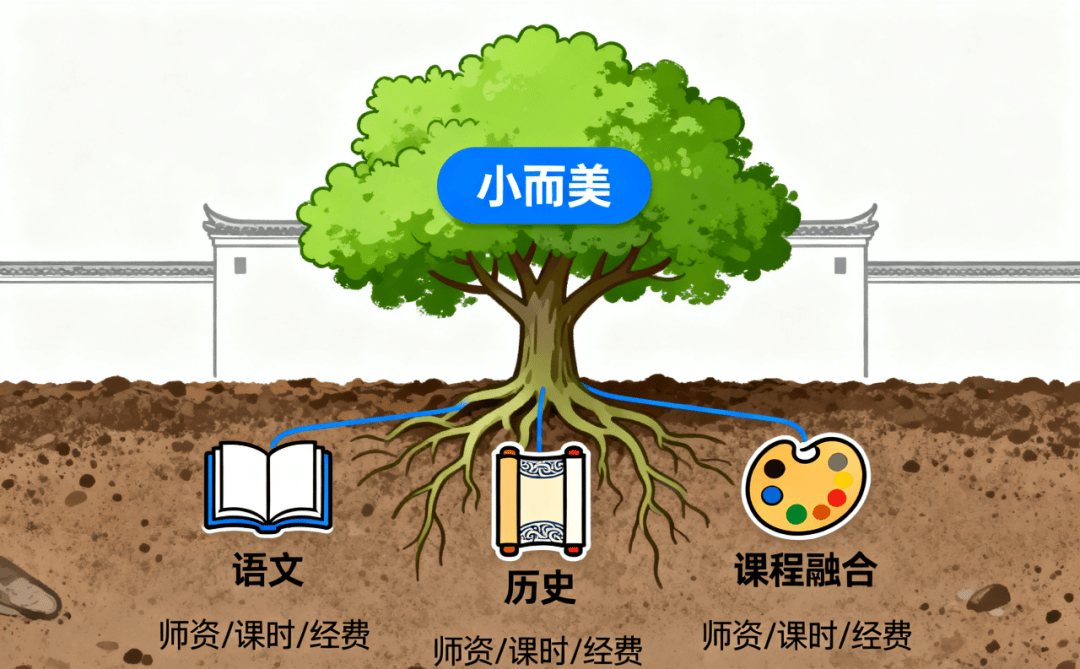

建议一:重塑定位,让特色成为“核心价值”而非“点缀”

校长们首先要明确特色定位:不做“大而全”,要做“小而美”。例如,江校长的高中可定位为“培养根植于徽文化、兼具艺术素养与人文精神的创新人才”。这一定位,将“艺体”与“文化”、“在地”与“未来”紧密结合。同时,也要重构课程体系,打破“文化课”与“特色课”的壁垒。例如,语文课可结合黄梅戏剧本赏析;历史课可讲授徽商与徽文化;美术课可研究徽派建筑美学。让特色“渗透”到每一门学科。此外,在师资招聘、课时安排、经费投入上,多向特色课程倾斜,确保其有足够“长成大树”的养分。

建议二:打通“价值闭环”,让特色看得见、摸得着

针对家长们对“艺体升学率”认可度不高的现状,民办校可打造“升学双通道”:艺体高考精培班+综合素质提升班。针对有天赋、有志向的学生,配备最强文化课与专业课师资,目标直指顶尖艺术院校。期间公开透明地展示其文化课与专业课的提分策略和历年升学数据。

而面向全体学生,则通过特色课程提升审美、表达、创造力等软实力,助力他们在普通高考中脱颖而出(如强基计划、综合评价招生),强调“艺术素养是未来人才的核心竞争力”。

如何让特色看得见、摸得着?关键在于搭建“在地化”成果输出平台。学校可与本地文旅局、非遗中心合作,让学生参与景区导览词创作、文创产品设计、民俗活动表演;与本地企业合作,为品牌设计VI、拍摄宣传片;定期举办“校园艺术节”并向社会开放,邀请家长、社区居民、企业代表参与。让学生的“作品”变成“产品”或“服务”,产生哪怕的微小社会影响力和经济价值。当家长看到孩子的作品被景区采用、被企业购买,那份认同感,远胜千言万语。

建议三:构建“品牌叙事”,让“好特色”真正“走出去”

想让“好特色”真正“走出去”,少不了制作“价值证明”系列内容。像很多品牌高中就会不定期拍摄特色宣传视频,这里给校长们提供思路:《我们的毕业生去哪了?》,采访往届艺体生,展示他们在大学、职场的发展;《一堂黄梅戏课的价值》 短片,展示学生通过学戏,提升了自信、专注力和团队协作能力;《从校园到景区:学生设计的文创之旅》 图文,记录学生作品落地的过程。

现代化高中品牌建设一定记得拥抱新媒体:开通抖音、视频号,定期发布高质量内容;直播“特色课堂”、名师访谈、校园活动;与本地有影响力的教育类自媒体合作等。

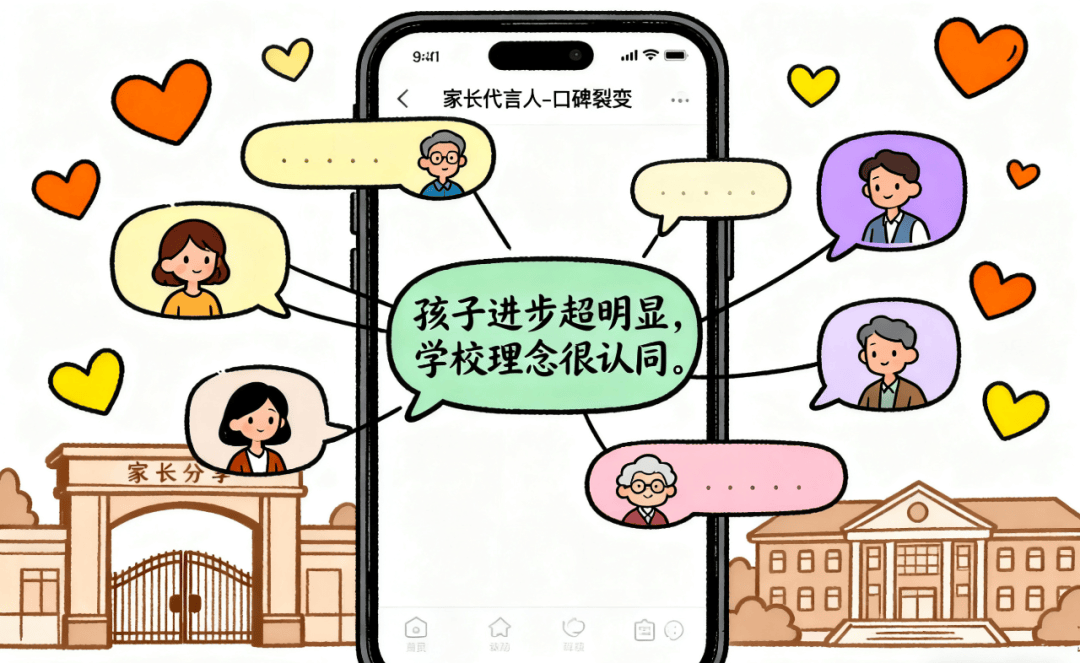

家长作为“攻略”的核心群体,让他们充当“代言人”胜过“千万广告费”。学校可以寻找认同学校理念、孩子有明显进步的家长,让他们在家长群、社交媒体上分享真实体验,形成“口碑裂变”。

事实上,县域民办校有着独特的优势:更灵活的运行机制、更贴近群众的教育需求、更深的地方文化根基。只要能够找准定位,深耕细作,就一定能够走出一条适合自己的发展道路。

调研期间,一位民办校长说了一句令人印象深刻的话:“困难面前,抱怨没有用,唯有面对现实,寻找出路。”

这句话道出了当下民办教育人的心声。寒冬已至,但并不意味着没有生机。那些能够正视困难、主动求变的学校,很可能在危机中找到新的发展机遇。