指南者留学学长说:复旦88 分学长大三转留学,1月拿下港大提前批

一、留学契机

刚入复旦时,我便深知本科学历的就业局限性,早早将读研定为目标,最初的方向是保研。大一上学期,我就主动了解学校保研流程、比例与专业选择,想着靠提前规划稳稳拿到保研资格。可身边同学的竞争远比我预想中激烈 —— 大三时,我评估本专业保研情况和自身 GPA 排名(均分 88),发现形势并不乐观,加上不愿再经历高强度考试,便果断转向留学。

现在回头看,留学决策里藏着不少 “幸运伏笔”。大一专业分流时,我选了看似传统却暗藏量化潜力的 “保险学”,这个小众专业不仅覆盖统计学、数学等基础课,还涉及建模、编程技能,恰好为后来申请金融学硕士打下基础。不过,最初准备保研时,我没太重视 GPA,成绩逐年下滑,直到决定留学才加急补救:大三面对高数、统计学等关键专业课,我每节课前花 2 小时复习预习,考前专攻重点,才勉强达到港大提前批的申请门槛。

现在回头看,留学决策里藏着不少 “幸运伏笔”。大一专业分流时,我选了看似传统却暗藏量化潜力的 “保险学”,这个小众专业不仅覆盖统计学、数学等基础课,还涉及建模、编程技能,恰好为后来申请金融学硕士打下基础。不过,最初准备保研时,我没太重视 GPA,成绩逐年下滑,直到决定留学才加急补救:大三面对高数、统计学等关键专业课,我每节课前花 2 小时复习预习,考前专攻重点,才勉强达到港大提前批的申请门槛。

实习经历也是我的短板。从申请角度看,2 段实习才算充裕,可我因时间紧张只做过 1 段银行市场部客户经理助理的基础工作,只能避免实习空白,算不上亮点。好在大三我把精力都投入课程设计,认真完成多个研究项目,比如稀土永磁行业量化分析、大数据与保险业关联研究等,这些反而成了文书里的核心优势。

二、申请过程

我直到大三下期末才确定留学,此时港大、新国立部分提前批已临近截止,必须在 1 个月内完成雅思和申请材料,时间格外紧张。选择指南者留学,是因为咨询老师能清晰帮我划分 “优先申请、保底” 的专业范围,让我快速明确规划;更关键的是其专业库 —— 刚接触留学时,我看不懂全英文官网,逐个查项目信息既费时又卡顿,而指南者 APP 能按地区、专业检索项目详情,帮我省了大量时间。 这 1 个月的 “高密度准备” 分两大块:一是突击雅思。我先看社交软件攻略,买剑桥真题从近年往回刷,发现听力、阅读靠刷题提分最快;口语得分最低,我参考网上教学视频练习;写作则背热门题型模版。考虑到出分快、修改方便,我选了机考,用 “tongzhuo 雅思” 网站模拟(贴合真实机考系统,官方模拟题反而差异大)。最终高强度备考 1 个月,首考雅思 7.0,达标后便不再重考。

这 1 个月的 “高密度准备” 分两大块:一是突击雅思。我先看社交软件攻略,买剑桥真题从近年往回刷,发现听力、阅读靠刷题提分最快;口语得分最低,我参考网上教学视频练习;写作则背热门题型模版。考虑到出分快、修改方便,我选了机考,用 “tongzhuo 雅思” 网站模拟(贴合真实机考系统,官方模拟题反而差异大)。最终高强度备考 1 个月,首考雅思 7.0,达标后便不再重考。

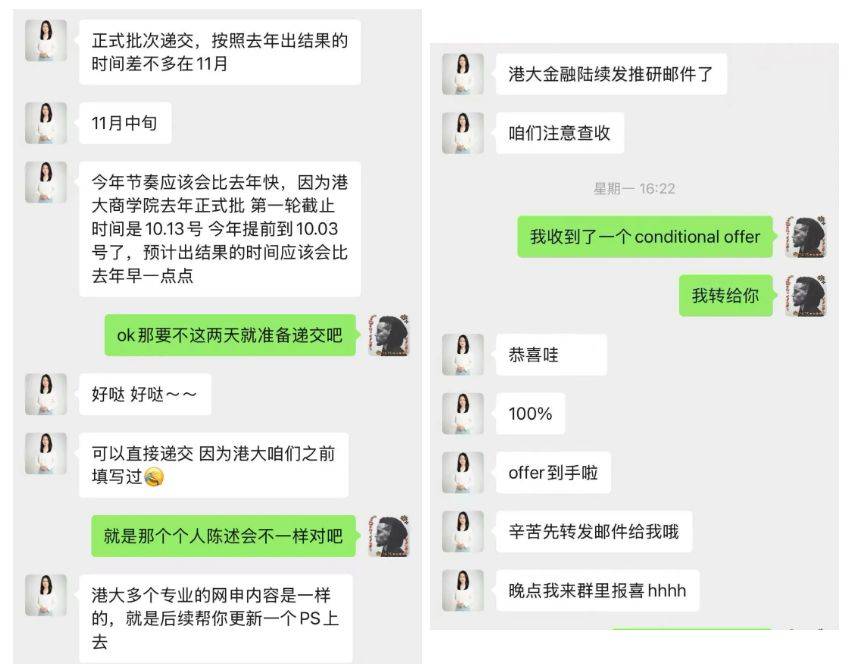

二是赶制文书与递交材料。时间紧张,我花几天高强度写文书,好在指南者申请系统会实时提供素材模版,帮我解决 “不知如何详写、格式混乱” 的问题。文书老师和我保持高频沟通,我们踩着截止日期完成文书递交。后来学校要求 3 天内提交 3 个问题的视频回答,申请老师立刻帮我整理注意事项,联系面试指导老师修改英文回答,高效搞定补充材料。

申请过程中,我也总结出不少经验:即使找了中介,也不能当 “甩手掌柜”,要主动跟进文书、发掘经历亮点,随时和老师沟通进度;每天必查邮箱,避免漏掉验证码、补充材料通知等关键信息;确定申请项目时,要结合自己的喜好和老师预判的录取时间,合理安排顺序。就这样,从决定留学到收到港大金融学硕士预录取(8 月 25 日),我只用了 1 个月,整个过程高效又扎实。

申请过程中,我也总结出不少经验:即使找了中介,也不能当 “甩手掌柜”,要主动跟进文书、发掘经历亮点,随时和老师沟通进度;每天必查邮箱,避免漏掉验证码、补充材料通知等关键信息;确定申请项目时,要结合自己的喜好和老师预判的录取时间,合理安排顺序。就这样,从决定留学到收到港大金融学硕士预录取(8 月 25 日),我只用了 1 个月,整个过程高效又扎实。