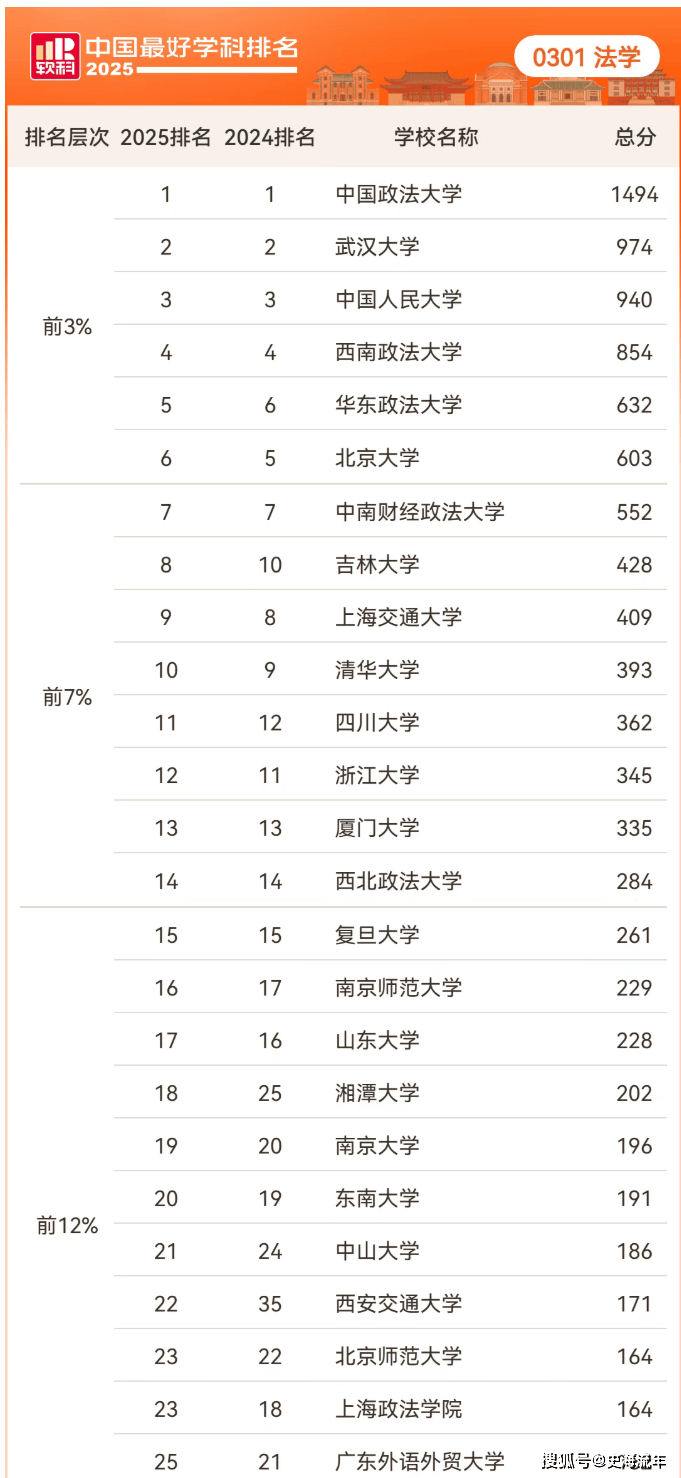

2025法学专业排名出炉!武大排名第二,吉大排名第八

《2025年软科中国大学最好学科排名之法学榜单》的发布,为观察国内法学教育格局提供了精准坐标。

作为高等教育评价的重要参考,软科排名的核心价值在于其构建了可量化、可检验的学科竞争力评估框架,其一级学科排名涵盖人才培养、平台项目、成果获奖、学术论文、高端人才5大类19项指标,200多项观测变量均来自教育部、科技部等第三方数据源,既为高校学科建设提供了明确的优化方向,也为考生择校、用人单位选材提供了客观依据。

在世界范围内,软科旗下的世界大学学术排名(ARWU)自2003年发布以来,以稳定透明的学术指标体系赢得国际认可,被牛津大学校长评价为“公正的比较”,成为全球60多个国家制定高等教育战略的参考标尺,其中国学科排名则延续了这一客观性传统,成为衔接国内学科实力与国际评价体系的重要桥梁。

榜单前14所高校的法学实力呈现鲜明的梯度与特色。中国政法大学以1494分蝉联榜首,其在高端人才、平台项目、学术论文三项核心指标中均列全国第一,拥有长江学者等顶尖师资梯队,2024年刘艳红教授的成果斩获教育部人文社科一等奖,延续了“中国法学教育最高学府”的底蕴。

武汉大学以974分紧随其后,在成果获奖指标上独占鳌头,其环境与资源保护法、宪法与行政法等学科长期位居国内前列,科研转化能力突出。

中国人民大学以940分位列第三,作为人文社科重镇,其民商法、经济法学科形成学术高峰,与国家法治建设需求高度适配。

西南政法大学以854分排第四,“人才培养”指标全国第一,作为“五院四系”成员,其毕业生遍布法律实务界,形成独特的行业影响力。

华东政法大学以632分升至第五,其国际法、刑法学等传统优势学科持续发力,学术论文被引量近年稳步增长,成功超越北京大学。

北京大学以603分排第六,虽在泰晤士高等教育排名中跻身全球14名,但受限于软科指标中规模性指标的拖累,但其法理学科的学术深度仍具顶尖水准。

中南财经政法大学以552分排第七,依托法商交叉特色,在经济法、知识产权法领域形成优势,牵头成立多个行业学科联盟。

吉林大学以428分升至第八,其法学学科跻身QS全球百强,国际化合作与师资建设的加强成为排名跃升的关键。

上海交通大学(409 分)、清华大学(393 分)均下降一位至第九、十位,两校侧重科技法、金融法等交叉领域,但传统法学学科的平台项目数量相对不足。

四川大学(362 分)、浙江大学(345 分)凭借综合性大学优势,在民商法、环境法领域有所突破,但学科历史积淀较浅。

厦门大学(335 分)的海洋法研究独具特色,西北政法大学(284 分)作为 “五院” 之一,虽排名靠后,但刑事法学科仍保持传统优势。

清北浙法学排名靠后的核心原因在于评价体系适配性与学科发展定位的差异。从指标体系看,软科对“平台项目”“人才规模”等量化指标权重较高,中国政法大学拥有多个国家级科研平台,而浙江大学法学学科仅有少量省部级平台,在指标比拼中天然处于劣势。

从学科定位看,三校均走“高精尖”路线,清华大学法学专业年招生量不足百人,仅为中国政法大学的1/5,导致“人才培养”指标中的规模性数据偏低。

从研究方向看,三校聚焦科技法、数字法治等新兴交叉领域,这些领域的学术成果尚未完全转化为软科指标中的“核心期刊论文”“成果获奖”等传统评价维度的优势,而中国政法大学在传统法学领域的论文产出量是浙江大学的3倍以上。

此外,综合性大学的资源分配更趋多元,法学学科获得的专项投入相对少于专业政法院校,也影响了平台建设与人才引育的速度。

软科排名的价值不在于简单的名次排序,而在于揭示了法学学科发展的多元路径——专业政法院校坚守传统优势,综合性大学探索交叉创新。

清北浙的排名滞后恰恰反映了中国法学教育从规模扩张向质量提升的转型趋势,其前沿领域的探索或将在未来重塑学科评价的底层逻辑。