名字是人生的“说明书”:古人对子女有什么期待?

你知道现在幼儿园里重名率最高的名字是什么吗?

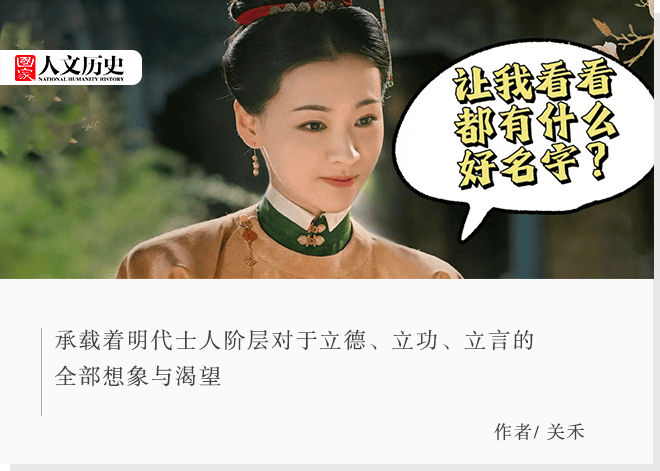

据公安部户政管理研究中心统计,2021年出生并已经进行户籍登记的新生儿名字中,使用频率最高的字依次为泽、梓、子、宇、沐、汐、芮等。所以,如果你叫一声“沐宇”“若汐”“子涵”,可能会有很多个小朋友一齐举手。

对于中国人而言,姓是以血脉传承为根基的社会人文标识,而名则象征着一个时代的文化。名字所取,根于心意,沿于时尚,因时变迁。从新中国成立之初满怀豪情的“建国”“建华”,到80、90年代朴素有力的“伟”“丽”“勇”,再到21世纪后追求“文艺范儿”的“欣怡”“子涵”,每一代人的名字,都铭刻着特定时代的集体愿景与审美偏好。

我们之前就梳理过古人流行的名字——《古人流行起什么名字?果然一代人有一代人的“子涵”……》

以及汉代人一度青睐的“未央”。

那么如果把时间拨回到大明王朝,那会儿的“爆款”名又是什么呢?

就拿我们熟悉的《西游记》作者吴承恩来说,和他撞名的同朝代人就不少。比如明末崇祯皇帝自缢时,陪伴在身边一同殉国的司礼监秉笔太监叫王承恩;嘉靖年间,通过科举入仕,最终官至礼部尚书的文臣叫孙承恩;还有万历年间镇守一方的总兵官叫麻承恩。

这几位“承恩”生活在不同时期,职业也横跨文官武将乃至宦官,彼此并无交集,却不约而同地拥有同一个名字。这绝非巧合,“承恩”可解读为“承受皇恩”,包含着古人对未来的最高期许——希望孩子能得到皇帝的垂青与恩典,光宗耀祖,这是明代社会价值观最直白的体现之一。

经世致用:名字是人生的“说明书”

自隋唐起,科举就是读书人改变命运、实现阶层跨越最主要,甚至是唯一的途径。因此,一个出自儒家经典、寓意经世致用的名字,就成了彰显家族文化底蕴与个人远大志向最直接的方式。这些名字,几乎是将儒家的核心价值观铭刻于身份之上,时刻提醒着士人当以儒家的道德准则与政治理想来立身行道。

子曰:“参乎!吾道一以贯之。”

曾子曰:“唯。”

子出,门人问曰:“何谓也?”

曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。”

——《论语·里仁篇》

“一以贯之”不仅揭示了儒家学说的系统性与实践性,更奠定了古代士人“知行合一”的文化品格,它提醒着人们在复杂世界中需坚守根本原则,以简驭繁,实现知识的融通与生命的升华。“一贯”“宗道”“师道”这类名字,正是源自这一核心理念。

明代以“一贯”为名者不乏其人,知名者如成化年间进士吴一贯,官至江西按察使,他为官清正廉明,身后还得到江西士民建忠节祠以寄追思。

万历朝内阁首辅沈一贯,更将这个名字带至权力之巅。作为“浙党”领袖,他在“妖书案”等党争中,以权术打击政敌,历史评价因而褒贬不一。沈一贯所“一以贯之”的究竟是孔孟之道还是权斗之术,也给后世留下了巨大的争议。

与“一贯”相似,“宗道”意为尊崇圣人之道,如公安派文学领袖袁宗道,万历十四年(1586)进士,与弟弟袁宏道、袁中道并称“三袁”;“师道”则意为效法圣人之道,如嘉靖年间的画家、官至尚宝司少卿的陆师道。

子曰:“政者,正也。子帅以正,孰敢不正?”

——《论语·颜渊篇》

“守正”“居正”之名,皆强调对正道的持守。明代叫“守正”的有万历年间的国子监博士沈守正,天顺八年(1464)的进士于大节也字守正。

而明朝的“正”字辈里,最著名的当数万历朝内阁首辅张居正。他本名“白圭”,意为白色美玉,后被恩师顾璘寄予厚望,改名为“居正”。后来的张居正也真正做到了“居天下之正位”,成为匡扶社稷的国之重器。

他辅佐明神宗改革新政,史称“张居正改革”,但也因威权震主而遭到皇帝忌惮。他以“正”为名,却在通往“正”的道路上,使用了诸多时人眼中的“不正”做法。明神宗亲政后,对这位太傅展开残酷清算,张居正谥号被夺,家产抄没,亲族或饿死或流放,令人唏嘘。

“良弼”“大猷”等名字也承载着明代父母望子成国栋的深切期许。

“良弼”意指贤良的辅佐之臣,其典源于《尚书》中商王武丁梦遇天帝赐予贤相的记载。“良弼”不仅是世人对明君贤臣政治格局的心之所系,更是古代士人以身许国、实现价值的身之所往。

“学成文武艺,货与帝王家”的观念深入古人心,明代人无不希望自家小孩能成为如诸葛亮辅佐刘备、魏徵辅佐唐太宗那样的“良弼”。所以,弘治朝的御史高良弼、嘉靖年进士魏良弼、万历年举人郑良弼……名唤“良弼”者辈出,正是这一社会风尚的生动体现。

“大猷”就更直白了,意为宏大的方略,语出《尚书》:

“若昔大猷,制治于未乱,保邦于未危。”

最能诠释此名的,莫过于抗倭名将俞大猷。他与戚继光并称“俞龙戚虎”,著有《剑经》,提出过海防战略与战车御骑之术,是真正以谋略定江海的军事家,无愧“大猷”之名。

“邦宪”“邦辅”直接地表达了治理国家的志向。“邦宪”即国家法度,如嘉靖进士、官至衢州府知府的韩邦宪,及嘉靖年间多次镇压苗民起义的名将石邦宪。“邦辅”即辅佐国家,如嘉靖年间的官员宋邦辅。这些名字,清晰标定了明代士人学而优则仕、以身许国的人生目标。

吉祥寓意:天地万物都是对人的祝福

要是明代父母对孩子最大的期望就是健康、幸福,也会有一些寓意吉祥美好的名字,它们或源于神话传说中的瑞兽,或取自象征君子品德的美玉,或寄寓对太平盛世的殷切期盼。

“凤翔”与“应龙”皆体现了古人对神兽祥瑞的崇拜。“凤翔”一词,源自《诗经》“凤凰于飞,翙翙其羽”,《七谏》也记载“凤凰飞而高翔”,象征着祥瑞与高洁。以此为名者,如隆庆二年(1568)榜眼黄凤翔,官至南京礼部尚书,以博雅端谨著称,身处翰苑清贵之地,颇符“凤翔”之瑞。其余如万历举人宋凤翔、崇祯元年(1628)进士周凤翔、元末明初理学家詹凤翔等,亦不胜枚举。

“应龙”乃是传说中有翼能兴云雨的神龙,寄托了济世安民的宏愿。《后汉书》有云:“吴公鸷强,实为龙骧。”在古人眼里,龙拥有非凡的勇气和坚韧不拔的意志,望子成龙当属最高的期许。

电视剧《大明王朝1566》里刻画了严嵩和严世蕃父子当权,阿谀奉承,贪污腐败,祸国殃民,而这二人“下马”的关键情节,就来自邹应龙的弹劾。在真实历史上,邹应龙的确是明朝中期的名臣,他曾以御史之职成功弹劾权倾朝野的严嵩父子,其刚正不阿、不畏强权的风骨,恰如神龙振翼,涤荡寰宇。

明代还有沈应龙,嘉靖年间进士,历任刑部主事、郎中;潘应龙,万历三十五年(1607)进士,是明代瘦硬通神的行楷书法家;韩应龙,出身贫寒,却成为嘉靖年间的殿试状元……

“良玉”是对品德与才能的双重期许。玉,在中国文化中素为君子仁德的象征。明代有不少人字良玉,例如明朝官员濮阳瑾、苏镒,都给自己取了“良玉”的别名。而明末将领左良玉,在出生时就承载了玉的厚望。

左良玉早年于辽东奋击清军,后于中原镇压流寇,一度被视为朝廷功臣,确实符合他名字里美玉坚韧温润的品性。但在晚明纷乱中,他日益骄横跋扈,拥兵自重,兵败身死,最终结局与良玉的期许背道而驰。

“景明”,寓意光明磊落,前景粲然。如弘治十五年(1502)进士何景明,是文学“前七子”之一,官至陕西提学副使。其诗文古朴雄健,一扫台阁体的冗沓陈腐,为当时文坛注入一股刚健的“景明”之风,人如其名,以文采照亮一时。

“有容”则彰显了对宽广襟怀的推崇,典出《尚书》“有容,德乃大”。万历年间的武举人沈有容,堪称此名的完美诠释者。他早年于蓟镇对抗蒙古,后于闽海屡挫倭寇,更曾谕退荷兰殖民者,使其暂离澎湖。其一生戎马,胆识超群,却又深明大义,展现了“有容乃大”的恢宏气度。此外,如洪武二十九年(1936)的举人汤有容、成化年间进士丁川(字大容)、汪洪(字克容)等人,其名与字中,皆蕴含着“海纳百川”的智慧。

时代风尚:明代“子涵”们的集体期许

与今天“子”“梓”“轩”“涵”等字的高频使用类似,明代也出现了若干风靡一时的“X字辈”,形成独特的命名潮流。这些“X字辈”的名字,反映了当时社会共同的价值取向。

“士字辈”,是对士大夫身份的认同与加冕。“士”是明代社会精英的统称,将“士”字入名,无疑是宣告孩子的人生目标便是成为国家的治理者。如“士奇”,意为卓异之士,代表人物有万历进士、官至太常寺卿的吴士奇,还有先后历经五朝,任内阁辅臣四十余年的杨士奇,堪称名副其实的“士奇”。

又如“士美”,意为品行美好的士人,嘉靖三十八年(1559)的状元丁士美,官至吏部左侍郎,为人耿直,不附权贵,深受时人推重。此外,“士弘”“士元”等“士字辈”在明代也屡见不鲜。

“汝字辈”带有一种谆谆教诲的意味。“汝”在文言中是“你”的意思,用在名字里仿佛是长辈时刻在耳边叮咛。

如“汝楫”“汝舟”,出自《尚书》“若济巨川,用汝作舟楫”。“济巨川”并非真的渡河,而是一个宏大的政治隐喻,它象征着治理国家、克服艰难险阻、实现王朝中兴的宏伟事业,因此,“舟楫”就成了成就王业的关键所在。嘉靖二十九年(1550)状元唐汝楫,还有通晓天象堪舆、工于绘画行草的文人傅汝舟即以此为名,寄托着对“明君识才、贤臣济世”这一美好图景的向往。

又如“汝贤”,意为“你要贤德”。嘉靖年间的礼部主事来汝贤,隆庆年间的御史蔡汝贤,甚至明代清官的代表海瑞,其字也是“汝贤”。这类名字将期许直接化为训诫,是家族对个体融入履行儒家道统的“思想钢印”。

除此之外,汝成、汝和、汝英、汝翼、汝谦……明代父母可以把一切代表美好品德的字和“汝”字搭在一起给孩子取名。

“廷”彰显了与朝廷、官场相关的志向。不过,明代人更多把“廷”用在取字上,表达自己的志向。“廷玉”寓意成为朝廷的宝器,如弘治年间进士周玺、宣德年间进士侯琎,还有曾给明成祖朱棣看过面相的相术大师袁珙等,都字“廷玉”。“廷献”意指献其才于朝堂。其名之雅,其意之深,可于《周礼》《诗经》中窥见渊源。《周礼》有云:“祼圭有瓒,以肆先王。”瓒者,乃祼祭之圭杓,以玉为柄,以金为勺,专用于宗庙祭祀,是礼之重器,国之至敬。而《诗经》亦咏:“憬彼淮夷,来献其琛。”远夷来贡,以示臣服,以彰王化。明代士人深谙此义,遂多以玉为名,以“廷献”为字。如张瓒、吴璋、万琛等人,皆取字“廷献”,正是以玉自喻,寄托了愿以君子之质、礼器之尊,入朝辅政、献才报国的士人理想。

这些曾经风靡明朝的“爆款”名,大多是科举制度下的产物,是儒家思想的直接投射,承载着明代士人阶层对于立德、立功、立言的全部想象与渴望。

诚然,我们现如今能查阅到的古人名字只占历史总量的极少数,史册留名的大多已是“成龙成凤”之人,而不是张三李四路人甲,这本身便是一种幸存者偏差。相比之下,今日“子涵”们的命名逻辑已然转向审美与个性化。父母们更看重名字的音韵是否优美、字形是否雅致、意境是否空灵,而不再赋予其沉重的道德或政治使命。

参考文献

①吉常宏,吉发涵:《古人名字解诂(第二版)》,商务印书馆,2021年。

②张德信:《明代职官年表》,黄山书社,2009年。

③华东师范大学图书馆古籍部编:《天一阁藏明代方志选刊 人物资料人名索引》,1997年。

上一篇:2025研究生留学机构十强