湖北高教的另一面:当聚光灯都给了武大华科,谁来照亮“省属江湖”?

有人说,湖北是高教大省,但谈及顶尖学府,人们脱口而出的总是武大华科等7所部属名校。却很少有人低头看看,那支撑起整个湖北高教水位的、深沉的“省属江湖”。这片江湖的故事,无关天选,只有拼命挣扎的痕迹,和深藏在时光里的不甘与突围。

湖北省属高校的起点,写满了“底子薄”三个字。时光倒流四十年,彼时的省属家当中,能称得上“学院”的寥寥无几,更多的是武汉师范学院、湖北轻工学院这样的单科院校,以及散落各地的专科学校。那是一幅清贫的画卷,学科单一,资源有限,从诞生之初,就注定了要与“匮乏”二字搏斗。

命运的转折发生在1985年和2000年。那是两次充满希望却又步履蹒跚的“升格”与“合并”。我们把“武汉师范学院”的牌子换成了“湖北大学”,听起来气象万千;我们把几所单薄的分院、高专捏合在一起,组成了“江汉大学”,期望它能成为城市的名片。我们以为,换个名字就能换种活法。

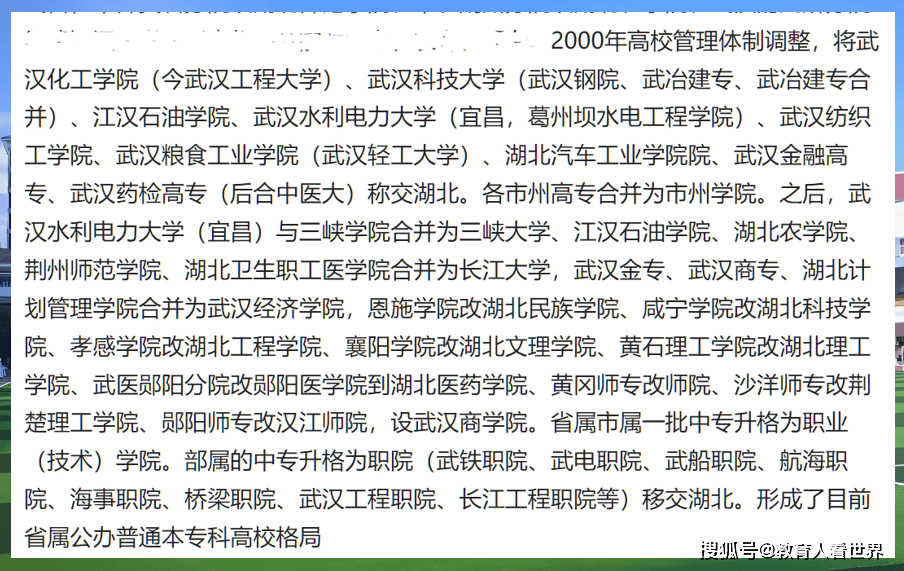

然而,名字换了,骨子里的艰难却一时难改。那些年,我们像一个大家族里资源紧张的分支,眼睁睁看着部属的“兄弟”们享用着充沛的经费和顶尖的平台,自己却常常要为一座新实验室、一位领军人才的引进而耗尽心力。这种差距,是结构性的,是刻在基因里的。以致于后来,当国家进行高校管理体制调整时,我们从部委手中接过的,多是些被剥离的异地校区或特色鲜明的行业院校,像是武汉水利电力大学的宜昌部分,或是江汉石油学院。它们带着各自的专长与局限,汇入了省属的河流。

于是,我们看到了“弱弱联合”的无奈。为了生存,为了规模,几所底蕴并不深厚的学校走到一起,组成了长江大学、三峡大学。它们像几股细流汇成江河,愿望是磅礴的,但融合的艰辛,学科交叉的困顿,只有身在其中的人才能体会。这种“合并”,与其说是做强,不如说是在资源有限的年代里,先解决“有没有”,再思考“强不强”的生存智慧。

而那些扎根于地市州的学院们,从咸宁学院到湖北科技学院,从孝感学院到湖北工程学院,它们的名字变迁史,就是一部不断寻找自我定位的奋斗史。它们想摆脱“师专”或“高专”的影子,试图在传统文理、师范与地方产业之间,摸索出一条属于自己的路。这条路,走得并不轻松,同质化的竞争,人才的流失,像无形的枷锁。

但这片江湖,最动人的从来不是抱怨,而是在逼仄的缝隙里,硬生生开出的花。你不能不佩服武汉科技大学,它从“钢院”的底子里深耕,硬是在冶金材料的领域做到了全球顶尖;你也无法忽视三峡大学,它将一座超级工程的名字刻进自己的基因,在水电的世界里赢得了响当当的话语权;还有江汉大学,在一个并非传统强校的起点上,捣鼓出精细爆破这样的“独门绝技”。

这是一幅充满张力的图景:一边是历史留下的“命”——资源的天花板、学科的路径依赖、人才的虹吸效应,可以说是”大树底下不长草“;另一边,是几代湖北高教人从未停歇的“争”——争资源、争平台、争一口不甘人后的气。

如今,站在新的历史路口,湖北的省属高校们依然在争。它们争的,不再仅仅是规模与名号,而是如何在“双一流”的浪潮中,为湖北锚定新的高等教育版图。它们知道,彻底逆天改命或许很难,但每多在特色领域深耕一寸,就能多一分无可替代的价值。这片沉默的“省属江湖”,其实始终暗流涌动,承载着无数普通学子的梦想,也托举着湖北未来的希望。它们的突围,是一场静默而又坚决的远征。

(图源网络,侵联删)