张亚勤院士:与人工智能共涌现,与时代共潮头

张亚勤院士,清华大学智能产业研究院(AIR)院长。曾任百度总裁、微软全球资深副总裁兼微软亚太研发集团主席、微软亚洲研究院院长兼首席科学家等职。

张亚勤院士是数字视频和人工智能领域的世界级科学家和企业家。他发明的多项图像视频压缩和传输技术被广泛地应用于高清电视、互联网视频等领域。他是世界经济论坛达沃斯“人工智能委员会”委员、“未来交通指导委员会”委员。

张亚勤院士是中国工程院院士,美国艺术与科学院院士,和澳大利亚国家工程院院士。1997年他31岁被授予IEEE Fellow,成为历史上获得这一荣誉最年轻的科学家。

从天才少年到科学家,跨越时代的求知之路

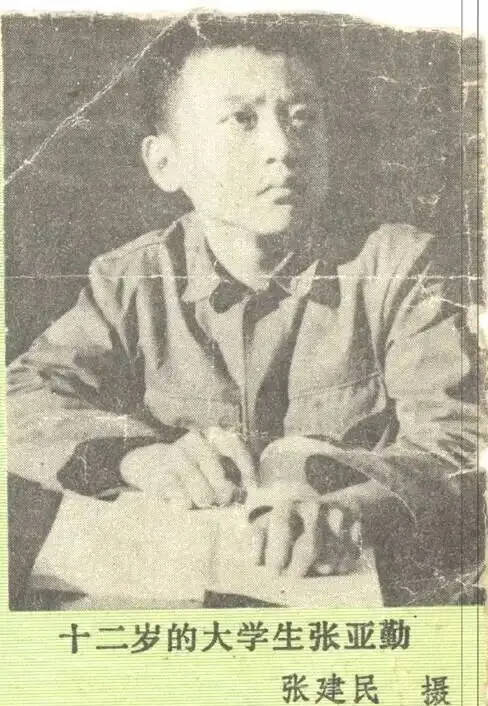

1978年,13岁的宁铂考上中国科技大学少年班的故事登上《光明日报》,这则消息沿着报纸的油墨一路铺开,落在山西太原12岁的男孩张亚勤眼前。小小少年盯着那则简讯,感到心里突然被点亮,转头对母亲说:“我也想去试试。”

身为中学老师的母亲很清楚儿子的早慧,也看得见他眼神里的笃定,即使心疼孩子太小,但仍然鼓励他去尝试。经过高考以及之后一轮轮的笔试、复试和面试,张亚勤最终成为中科大第二期少年班中年纪最小的学生。

中科大第一年,迎面而来的是高等数学、大学物理和英语课,年幼的张亚勤周旋于繁重的课业和突然而至的独立生活之间,无所适从。现在回想起第一年的大学生活,张亚勤只记得自己经常和朋友一起逃课去看马戏团的表演,在热闹的鼓点声里短暂忘却学校的烦恼。

但好在,中科大是培养人才的“沃土”,老师们对这些年幼的学生,更像是对待自己的孩子。鼓励争辩,有问题可以在办公室外“堵”老师,晚上去老师家敲门请教也不算冒犯。整个校园浸润在浓郁的求知氛围里,图书馆从开馆到闭馆都座无虚席,大家愿意排队好几百米只为买一本刚发售的新书。在这种感召下,张亚勤的求学生涯逐渐步入正轨。

校园里大师云集,杨振宁、李政道、丁肇中、霍金等科学巨匠接连走进中科大的讲坛,少年班的孩子和研究生、老师们一起挤在报告厅里听讲。张亚勤几乎一场不落,很多时候他其实听不太懂,却仍然坐在前排。“我将来要当个科学家。”对科学的崇高敬意、对未知世界的无限向往,就这样一点点在心底生根发芽,变成他后来一路向前的底色。

张亚勤在中科大的学生证

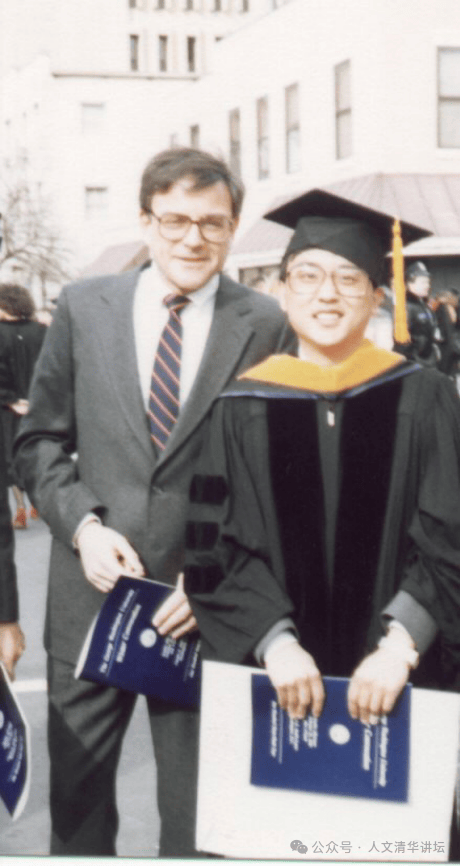

1986年,张亚勤结束了在中科大的八年学业,前往美国乔治·华盛顿大学攻读博士学位。置身全新的学术环境,他首先花了整整六个月,用英文将大学阶段学过的核心课程重新梳理了一遍。过往那些孤立分布在记忆里的知识点,彼此连接起来,交织成一张清晰而宏大的知识脉络网。他第一次真正理解了所学为何,完成了从掌握解题之术到领悟学问之道的飞跃。

随之重塑的,还有他的科研习惯。第一次与博士导师会面时,他静候任务指派,而导师却在等待他提出自己的想法。那个瞬间的错愕与恍然,他至今记忆犹新,“原来这些事应该是我要去主动想的。”

从被动接受到主动探索的转变,很快将他推向了科研前沿。他甚至一度走得更远,早在1987 年,他便与同学合作,尝试用当时还极为小众的神经元网络做图像增强研究——而今天,几乎所有主流人工智能大模型都建立在神经元网络之上。

后来,他将博士论文方向确定为医学图像与视频的压缩与传输,那是影像从胶片走向数字化的起点,X 光片、CT、核磁等海量图像需要被高效存储,并在医院内部及医院之间流动。“视频传输需要特别大的存储和带宽”,如何在极其有限的资源条件下,将庞大的视频信息压缩上百倍,同时最大限度避免“马赛克”的失真,成为他要攻克的核心难题。读博期间,张亚勤围绕这些问题,持续打磨与改进关键算法,将抽象的理论落地为真实的技术。

张亚勤在乔治·华盛顿大学

视频时代幕后工程师,让世界“看得更清楚”

1989年底博士毕业后,张亚勤先后进入美国GTE和桑纳福(Sarnoff)两大顶尖实验室。在GTE研究中心,他投身于极具前瞻性的视频电话(Video Phone)的研发,也参与了“电子影院”的早期探索,梦想将电影以数字形式直接从服务器送至院线,这一愿景直至多年后才成为现实。

后来他加入了曾发明彩电、液晶显示等里程碑技术的桑纳福实验室,带领团队主持研发的ATSC编码器被用于美国第一个高清电视系统,并全程参与了美国第一代高清数字电视国家标准的制定工作。二十世纪九十年代初,大多数家庭中的电视画面还处于分辨率较低的阶段,像张亚勤这样的工程师就在实验室里,为让世界“看得更清楚”而倾注心血。

从实验室的论文,到千家万户的卫星电视、高清数字电视,再到后来蓬勃发展的互联网视频和手机视频,他们那一代工程师在这一领域的工作,构建了现代多媒体世界的隐形基础设施。

凭借这些基础性贡献,1997年,年仅31岁的张亚勤当选为IEEE Fellow(国际电气电子工程师学会会士),成为该学会百年历史上获得这一荣誉最年轻的科学家。次年,他荣获“杰出青年电子工程师奖”,获得了克林顿总统的贺信。“这些工作是许多人做的,我只是在中间做了一部分工作。”而正是张亚勤的这“一部分工作”,为我们今天习以为常的视觉时代,铺下了一块坚实的砖。

微软中国研究院掌舵人,汇聚英才贡献中国

1997年,在离开祖国11年后,张亚勤因公务第一次回国。他走出王府饭店,置身于王府井熙攘的人流中,一种蓬勃的朝气扑面而来。“到处都充满了生气,我感觉每个人都特别开心,他们都想做事。”一年后,他毫不犹豫地回国参与共同筹建微软中国研究院。

“当时盖茨对我们说,找到最聪明的人,你们做什么都行。”对于一支刚落地北京、只有四五个人的创始团队来说,这几乎是一种奢侈的信任。张亚勤坚持将微软中国研究院的选址放在中关村。“这是全世界智商密度最高的地方”,学生们骑着自行车,十几分钟之内能从清华、北大赶来。也因此,微软中国研究院从一开始,就被设计成一座嵌在高校生态里的研究机构,门口是自行车的海洋,大楼内随处可见背着双肩包的年轻学生。

对张亚勤个人而言,这是一次角色的根本转换。他需要“招兵买马”,去找最优秀的博士生、青年学者,把他们从世界各地拉到中关村这栋楼里来。那个曾被邓小平摸着头说“计算机要从娃娃抓起”的少年李进,也在此期间加入了微软。随着一批又一批年轻人涌入,这个本应只是跨国公司研发部门的机构,逐渐长成了另一种形态,既像是一家从零起步的创业公司,又像是一所研究型大学的“分院”。

2001 年,微软中国研究院因科研成果突出升级为微软亚洲研究院,成为微软在海外最大的研究机构,张亚勤出任首任院长。这个被誉为“中国 IT 人才黄埔军校”的地方,汇聚了此后中国人工智能和互联网领域的一大批中坚力量。张亚勤不无自豪地表示,后来遇到的在业界崭露头角的许多杰出人物,都曾在这里工作或实习。

外界往往把这视作微软在中国的一次成功布局,但对张亚勤来说,这个研究院的意义早已超出企业边界。2003 年,他因推动“长城计划”(由微软亚洲研究院于 2002 年发起,旨在通过资金、技术和人才支持提升中国高校的科研与教学水平)的建设而获得中国教育部授予的“特殊贡献奖”,这是一个专门为他设立的奖项。2004年,在他即将被调回美国、出任微软全球副总裁时,国务委员宋健亲临他的欢送会现场,并写了一封亲笔长信。信中那句“希望你们以后也多帮帮中国的孩子们”的恳切嘱托,至今仍被他珍藏于心。

短短两年后,张亚勤带着新的使命重返这片热土。2006 年,他受命组建微软中国研发集团,并将其打造为覆盖整个亚太地区的研发总部,把技术研究、产品开发与产业合作融为一体,建设了微软在美国以外规模最大、职能最完备的研发基地。

2010 年两会期间,他提出应尽早制定国家云计算战略的建议;2012 年,他又推动微软 Azure 云正式在华落地,使微软成为首家在中国提供公有云服务的跨国公司。

更为深远的是他对中国创新生态的塑造。他在微软成立创投加速器,支持了 200 余家中国科技初创企业,其中多家公司已成长为独角兽。一个面向整个中国技术产业的开放协同的创新平台就此搭建。

百度AI版图开拓者,为中国AI事业筑基

张亚勤有一个习惯,“每五年希望做一个不同的事。”2014 年,已经在微软干满了三个“五年”的他,注意到尚处于移动互联网高潮、人工智能才刚刚露出浪尖的中国互联网领域。那几年,他已经亲眼见过深度学习带来的第一波冲击,语音识别准确率从每年提升零点几,跃升十几个百分点,让原本“看起来很难再突破”的技术瓶颈瞬间被撕开口子。

他很清楚,下一场真正改变世界的技术浪潮已经在暗处翻涌。于是,他选择离开微软,加盟百度,出任总裁,把自己再一次扔进一个新局。

加盟百度时,外界仍沉浸在互联网浪潮之中,AI 在公众视野里还只是一个模糊的词。但在业内,“对人工智能一定会成为主流已有共识,只是时间和路径的问题。”张亚勤很看重百度的技术底色,他认为搜索本身就是一个巨大的云系统,天然具备“大数据+算力+算法”的基因,这意味着百度完全有可能从“搜索公司”成长为中国智能基础设施的重要一极。

百度在他来之前,已成立深度学习实验室,也提前布下一些基础科研的棋子。张亚勤接手的是“搜索之外”的一片空白地带,新兴业务群组还处于探索阶段。

基于长期对云计算技术和产业趋势的洞察,张亚勤在业界提出了ABC(AI+BigData+Cloud)的理念,并作出了云计算进入2.0时代的判断。他和团队进一步把这套架构落到具体业务上,以智能云为枢纽,承接语音与对话式 AI(如 DuerOS),支撑自动驾驶平台 Apollo 和 AI 芯片等“重投入、长期线”的项目。这些领域高度契合百度的“搜索底色”,离不开海量数据、高性能算力和复杂算法的支持,又直指城市交通、安全驾驶、人机交互等产业“硬问题”。只有在这些场景里,AI 才不只是一个概念,而是可以被反复启用,并形成平台效应和长期壁垒的基础设施。

在百度的五年,他开始以更长的时间尺度去考虑,哪些技术值得提前押注,怎样的基础设施会成为未来社会的底座,人工智能会如何重塑产业格局与城市生活。

在清华迎来生命3.0,培养下一代AI架构师

2019 年,53 岁的张亚勤宣布从百度“退休”,从 1989 年博士毕业算起,整整 30 年的企业生涯在这一年画上阶段性句号。离开百度,他正式开启了自我定义的“生命3.0”阶段,将重心转向AI人才培养、公益与人类面向未来的“长期问题”。

回顾三十年职业生涯,他坦言最怀念的,是在微软亚洲研究院和年轻人们并肩探索的那几年。因此,他选择回归校园,创建清华大学智能产业研究院(AIR)。这是一个带有明显产业基因,又坚持学术标准的新型机构。在张亚勤看来,“研究和产业的合作十分重要,否则就是纸上谈兵。”

“AIR” 这个名字也被他赋予了多重隐喻。从英文全称看,它是 AI Industry Research,直指人工智能与产业之间的紧密联结。从字面意象看,它又是“空气”。张亚勤认为,人工智能应像电力一样成为第四次工业革命的底层基础设施,像空气一样渗入社会的每一个角落。他开玩笑称,这个名字也预示着研究院未来只有两种可能,“达到目标了,就是无所不在。要没做好,那就是空气。”

如今,AIR即将迎来5岁生日,在张亚勤设定的节奏里,这恰好是一个可以回头检视的时间节点。五年间,AIR与企业共建了全球首批端到端自动驾驶基础模型,与百度 Apollo 合作推出的“AIR Apollo FM”已部分应用到“萝卜快跑”等系统之中;在生物计算方向,首个“AI 智能体医院”已初现雏型,并开始在清华校医院试点,为真实医生提供决策辅助;智慧物联与双碳方向,则通过算法优化网络和大型数据中心的能耗,降低部分数据中心的用电量,让本是“耗电大户”的 AI 反过来成为节能减排的工具。

在AIR蓬勃发展的同时,作为这轮人工智能浪潮的推动者之一,张亚勤对 AI 的态度既兴奋,也谨慎。他将 AI 比作一个“聪明的朋友”,“要喂养它、教育它,更要给它划出边界”,并据此提出了“HI + AI”(Human Intelligence + Artificial Intelligence)人机共生的理念。AI可以在信息处理与逻辑推理上扩展人的能力,但价值判断、常识直觉与意义追问,仍必须牢牢掌握在人类手中。在他心目中,最理想的图景,是一种以人为主、以 AI 为辅的“共生结构”。

在清华,在 AIR,张亚勤正在争取把这种图景落地,一方面塑造 AI 的技术形态与产业走向,另一方面通过教育与制度设计,为这位“特别聪明、能力很强的朋友”划定清晰的边界。

虽已年近60,但张亚勤依然保持着求变立新的步伐,一面推动技术向前突破,一面始终追问,“这些事是否服务于大多数人的福祉?”他相信,只有这一代人既掌握最锋利的工具,又守住最本真的善意,那么人工智能的未来,才真正值得被期待。

站在今天,眺望智能时代的彼岸,张亚勤描绘了一幅清晰而充满希望的地图:人工智能在将来会成为融入人类日常生活的“伙伴”,是指挥家电的管家,是安全高效的司机,是守护健康的“AI医院”,也是陪伴老人的贴心助手。社会节奏将放缓,人类从重复性的体力和脑力劳动中解放出来,“可以喝喝茶,看看书,读读诗”,将更多时间投入到艺术、旅游和真实的人际交往中,回归自然本真的生活状态。

然而,当被问及如果AI发展不善是否会走向另一个结局时,张亚勤在短暂的沉默后坦言“会”,随即却报以一笑,不再去描绘那个黯淡的可能性。

对他而言,沉溺于对风险的恐惧毫无意义。他坚信,“预测未来最好的方式,是改变未来”。在可以预见的未来很长一段时间里,他仍将继续在“改变未来”的这条路上探索,把自己留在场内,把未竟之问交给时间,把使命交给后来者。

直播题目:人工智能:无尽的前沿

开讲时间:12月4日(周四)19:00

直播链接:http://tv.sohu.com/s/follow/authorHome.html?uid=5995640

上一篇:重庆巫山:初冬美景引客来