语文课本为何要删掉《卖油翁》最后一句?老师:不能让学生看见

欧阳修的《卖油翁》大家应该都不陌生吧?作为初中课本上的经典之作,当年为了将它成功地背下来,真的是吃尽了苦头。

如今回过头来再看这篇文章,突然发现和上学时候不太一样,最后一句竟然被删掉了,这是为何呢?

一、重温课本上的《卖油翁》

学过《卖油翁》的朋友都知道,这篇古文的主题内容是围绕“陈尧咨与卖油翁关于射箭和倒油技艺的对话及展示”而展开。

文中想要传达的思想就是:通过卖油翁的言行举止,传达“熟能生巧”的道理。

文章的开头写道:“陈康肃公善射,当世无双”,短短几个字,却勾勒出陈尧咨的不凡。

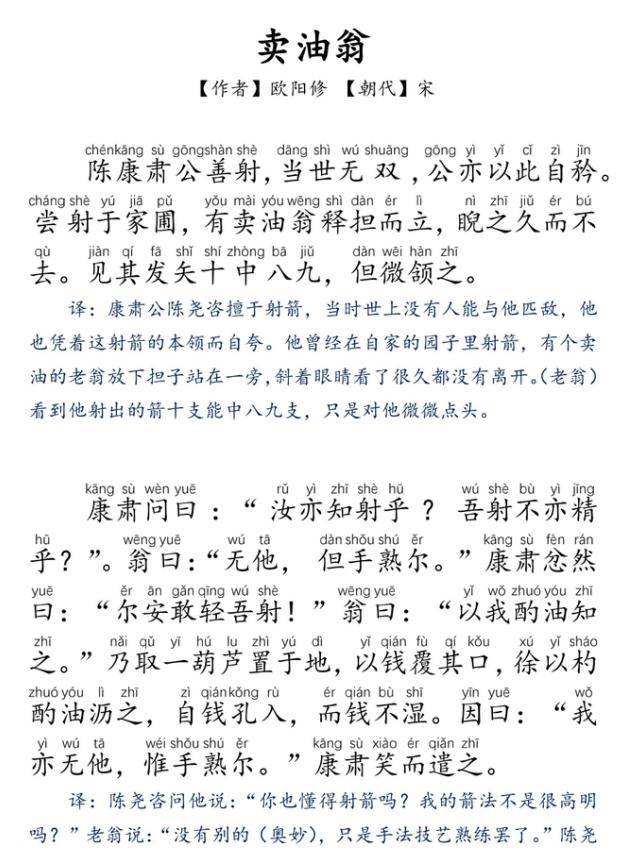

菜园中擅长射箭的陈尧咨正在“大秀”技艺,十中八九的技艺足以令众人惊叹,也大大提升了他的优越感,觉得自己特别优秀。

谁曾想走过一个看起来极为普通的卖油翁,他“释担而立,睨之久而不去”,陈尧咨以为自己的技艺让卖油翁驻足观望,内心更加骄傲。

结果,卖油翁只是轻描淡写地说了一句“无他,但手熟尔”,瞬间就点燃了陈尧咨的怒火。

年少时读这句话,其实和陈尧咨是一样的想法,觉得卖油翁有些“狂妄”,怎么能说出这样的话,质疑一个神箭手呢?

可后来,却被卖油翁的举动“啪啪”打脸,原来他说的是至理名言,根本找不到理由反对。

紧接着,卖油翁给大家表演了一段他的绝活,再次证明他所言非虚。

很多人对《卖油翁》最深刻的记忆,就停留在卖油翁葫芦上铜钱倒油的场景。

卖油翁从容不迫地“取葫芦”“覆钱口”“酌油沥之”,整个过程一气呵成,惊呆了周围人。

只见油如细线一般穿过铜钱中间的孔洞,而铜钱表面却丝毫没有沾到油。

这样的技艺,连十中八九的神箭手陈尧咨都惊呆了,只得“笑而遣之”,让周围围观的群众都散开。

这一刻突然理解,卖油翁那句“我亦无他,惟手熟尔”中,竟然藏着最朴素的真理:所有精湛的技艺,都离不开日复一日地坚持和努力。

陈尧咨喜欢射箭,所以他花很多时间去训练,自然练就了十中八九的本领;而卖油翁的工作就是卖油,常年和油打交道,自然也练就了一身本领。

二、降低学习难度

欧阳修的文笔和思路很好,这篇文章本身的情节简单、人物关系清晰,学生理解起来并没有太大困难。

只不过最后一句话的出现,却大大提升了这篇文章的难度。

2016年教材改革,“此与庄生所谓解牛斫轮者何异?”这句话彻底从《卖油翁》这篇文章消失。

所以之后上初中的学生,对于这句话的理解知之甚少,不太明白其中的含义。

其实这句话用到了两个典故:庖丁解牛和轮扁斫轮,都出自《庄子》。

“庖丁解牛”讲述的是庖丁为文惠君宰牛的故事,他的技艺已经达到了出神入化的境界,牛刀在他手中运用自如,就连分解牛身的时候也如同舞蹈一般。

这个故事想要表达的中心思想,其实和卖油翁熟能生巧的道理一样,只要通过长期实践,就能掌握事物的内在规律,进而做到游刃有余。

“轮扁斫轮”则是讲述轮扁在堂下砍削木材制作车轮,他对齐桓公读的圣人之书提出质疑,认为真正的技艺无法通过书本传授,只能在实践中领悟。

在轮扁看来,圣贤书中的内容都是夸夸其谈,真正等到实践的时候,就会发现他有些华而不实,根本用不上。

原则上来说,《卖油翁》最后一句意义深刻,在这篇文章中起到了点睛作用,通过故事来升华文章。

可问题是,现在都讲究精简教育,对于刚上初中的中学生来说,他们正处于文言文学习的基础阶段,理解能力还是有限。

这两个典故的寓意深刻,想要完全领会其中的精髓,并不是一件容易的事情。

身边有很多90后的朋友表示:以前以为“庖丁解牛”是神话故事,哪里会有人把牛解得那么好啊?后来步入社会参加工作,才知道这个典故的含金量。

至于“轮扁斫轮”更是认识深刻,真正踏入社会才知道轮扁说得不全对,理论和实践都很重要。

对于十多岁的孩子来说,他们怎么可能明白如此深奥的道理呢?

为了理解这两个典故,说不定还要花额外的时间和精力去查阅资料,难免会分散他们对《卖油翁》本身的关注。

还有一些资深的语文老师表示:《卖油翁》没有最后一句,教课进度和氛围都变得轻松很多。

孩子们只需要围绕“卖油翁”的故事展开积极讨论即可,至于所谓的“庖丁解牛”和“轮扁斫轮”,无需花大量的时间去准备课件。

很多时候,给十多岁的孩子讲人生大道理,只会增加他们的负担,根本达不到教育效果。

等到他们年龄大了,到了高中或大学阶段,再学习《庖丁解牛》或者《轮扁斫轮》的时候,不用老师多说,他们都能理解里面的深意。

现阶段倒不如直接删除,也能让孩子在学习的过程中降低难度,把精力放到文章本身。

三、规避不良的价值观

不可否认,《卖油翁》最后一句中所用到的典故确实很好,但也存在一些问题。

尤其是“轮扁斫轮”这个典故,很容易让三观还未完全定型的孩子产生错误的价值观,这也是教材删除这句话的重要原因。

对于上学的孩子来说,现阶段他们最重要的就是学习,通过书中的知识去开阔和提升自己的眼界。

可是“轮扁斫轮”却在传递相反的观点,轮扁认为齐桓公读书没有用,无法从书中学到真正的技艺,只有亲身实践才可以。

轮扁的工作特殊,他是一名制作砍削木材制作车轮的木工,确实对实践的要求更高一些,属于典型的“师傅领进门,修行在个人”的职业。

过去,所有匠人的工作都是拜师学习,通过师傅们一代代地口口相传,才把这门技艺毫无保留地传下来。

那个年代很少有书本记载相关的技艺,这也导致轮扁产生了错误的想法,以为像他这样技艺高超的匠人,都是后天实践积累出来的经验,和学习没有任何关系。

其实想想,师傅口口相传的制作工艺和要求,就相当于书中的理论知识一样。

只可惜那时候人们的思想闭塞,不明白这个道理而已。

对于涉世未深的孩子而言,轮扁提出的“读书不重要”的观念却是错误的,要是不加以正确引导,他们就会被这样的观念影响,对学习产生轻视态度。

如今的社会发展速度如此之快,靠的就是知识的力量,这一点大家都要明白。

中考、高考,就是通过考试来鉴别孩子的学习能力,最终筛选出来成绩优秀的那一部分。

而那些考进名校的孩子,哪一个不是成绩斐然呢?

正是因为他们上学阶段优秀学习,毕业之后才能找到好工作,成为行业内的翘楚。

这样看的话,其实理论和实践并不是对立的关系,反而是相辅相成。

只要前期把理论知识学好,那后期在实践的过程中,就可以利用之前学习的理论进行研究和创新,岂不是更好吗?

而初中阶段,正是孩子认真学习和积累知识的关键时期。

此时,他们若是能树立正确的学习态度和价值观,那未来一定不会太差。

反倒是那些觉得学习无所谓的孩子,他们大概率成绩都一般,可能连普通高中的入场券都拿不到,未来可供他们选择的机会就变少。

再有就是,认真研究欧阳修的《卖油翁》会发现:他想通过两个典故和卖油翁的故事进行类比,强化熟能生巧的观念。

关于这个问题,只能说“仁者见仁,智者见智”,欧阳修是用自己的经验写下这篇文章,仅代表个人观点。

欧阳修认为只要不断重复做一件事情,哪怕是几岁的孩子,也能熟练掌握这件事情,做到最好。

可他不知道,很多年后的21世纪,社会的发展需要的是不断创新。

熟能生巧没有错,可要是机械性地重复一件事,就会成为“机器”,而21世纪最不缺的就是“机器人”,难道大家想被替代吗?

为了避免学生的价值观被影响,经过深思熟虑之后,还是决定把有误导性的最后一句话删除。

北宋时期的欧阳修,他在写《卖油翁》的时候,是结合当时的社会大环境有感而发,最后一句确实不太符合当下的社会。

换个角度想想,删掉末尾最后一句话,对孩子们来说也是一件好事,减轻他们负担的同时,还能减少不良价值观的影响,这才是教育的意义所在。