“美国人都在喊我快点跑,新移民却在叫我留下来”

邮箱:tbeducation@daznet.cn

文丨花枝 编丨KK

特朗普上任的过去200多天,在部分美国人眼里,是一段暗无天日的日子:

大规模驱逐移民,用关税霸凌全世界,卡大学研究资金,“罪状”种种,特朗普政府还引以为傲。

然而,对于那些早已入籍、或仍在努力寻找机会留下的“新移民”而言,他们对美国“能挺过去”的信心,甚至比祖祖辈辈就在这里的美国人更为坚定。

我实在是好奇背后的原因,于是联系了几位美国本地人、老移民以及正在打拼的新移民进行了交流,来听听他们内心的真实想法——

“快跑,离开美国”

Jose是我的社会学教授,他13岁就开始读《资本论》,政治立场和美国当前颇受欢迎的政客Bernie Sanders 非常接近:支持全民医保、追求种族平等、推崇北欧式福利制度。

民主社会主义派参议员Bernie Sanders

不意外,眼下特朗普政府所做的一切,都和他支持的一切通通相反。我很好奇,此时,那些在高等教育领域奉献一生、努力推动改革的教授们,目睹自己坚信的事业被一项项推翻,会是怎样的心情?

他们会认为自己做错了吗?他们还会有希望吗?

但Jose从未怀疑自己的正确性。

在他看来,美国正变得越来越排外——明明是一个由移民建立的国家。

与此同时,他对国际学生在美国求职的前景并不乐观。他还清楚记得,上一届特朗普政府颁布的“买美国货,雇美国人”行政令:招聘非公民岗位须先证明无合适美国公民可胜任,职位需向美国人提前公开一个月,并额外填表报批。

第一任特朗普政府“买美国货,雇美国人”行政令

“我们当然愿意雇用美国人,可当一个完全符合要求、甚至更优秀的外国候选人出现时,为什么还要走这么多冗余程序?”Jose感到难以理解。

“我们一致认为,中国现在的发展反而比美国更强劲,”他甚至反问我,“我还想问你,为什么你们现在还要来美国?”

而一向心直口快的传媒教授Gus,提起过去特朗普政府执政下的200多天,毫不掩饰:这是美国历史上最糟糕、最黑暗的日子。

这两百天,对Gus来说,特朗普政府犯下的事儿可谓是“罄竹难书”:炒掉12万政府员工;砍掉医保和社保的资金、兴建监狱把非法移民大量往里送......

他告诉我,特朗普会被选上来的原因,是因为“这个国家有很多愚蠢的人”。早年他的亲戚搞房地产,和特朗普家族有过接触,“那家伙就是个搞真人电视剧的,什么真本事没有!”Gus忿忿地说。

由马克·伯内特制片公司与特朗普制片公司联手打造的真人电视剧《学徒》,特朗普出任主持人,一时风靡

作为传播学教授,Gus认为特朗普唯一擅长的就是宣传——他精准戳中了许多普通美国人的痛点: 找不到工作、买不起房、被医疗体系压榨……但除了输送“情绪价值”,特朗普提不出任何实际解决方案。

而留学生,成了MAGA群体“情绪价值”的牺牲品。

所以,聊到未来,虽然特朗普突然松口“允许约60万名中国学生在美国学习,他们非常重要”,但Gus的建议和Jose一样:快跑。

“很遗憾,美国如今是一个充满种族主义的法西斯国家,”Gus表情沉重地说,“像你们这样的优秀年轻人,不该把时间浪费在这个地方。去欧洲、加拿大,世界上还有很多地方值得你们施展才华。”

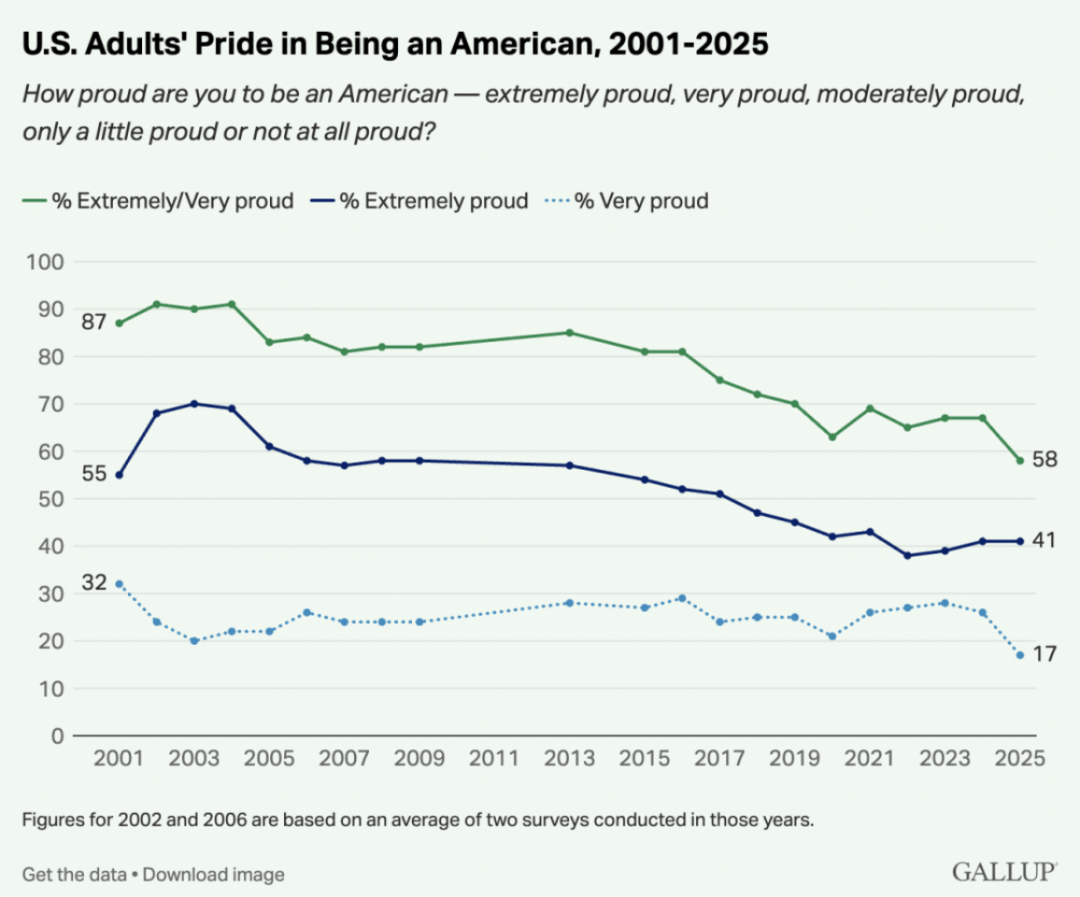

Jose和Gus的观点,与盖洛普最新民调结果不谋而合: 当前美国人的爱国情绪已跌至历史最低点 ,仅有58%的受访者表示“非常为自己国家自豪”,而在民主党支持者中,这一比例只有36%。

盖洛普民调公司显示美国人的爱国情绪今年达到历史新低

然而,当我询问一些仍在美国努力打拼的非公民时,却听到了不一样的答案。

“能留,还是尽量留“

来自印度的Rani教授在2024年底拿到了一所美国高校助理教授的聘书。

她所在的社科学院预感到特朗普可能胜选,加紧走完了所有聘用流程。

果然,Rani入职才一个月,部门的研究资金就被拦腰削减,所有与国家科学基金会相关的项目机会全部取消,多所高校冻结招聘;H1B签证规则大幅修改,移民局宣布2026年的签证额度已满。

Rani坦言,眼前的局面确实超出她原本的预期。“但这终究是美国人自己的‘内政’,”她耸耸肩,“我也改变不了什么。”比起宏观政策,她更关心这些变动对自己教学工作的实际影响。

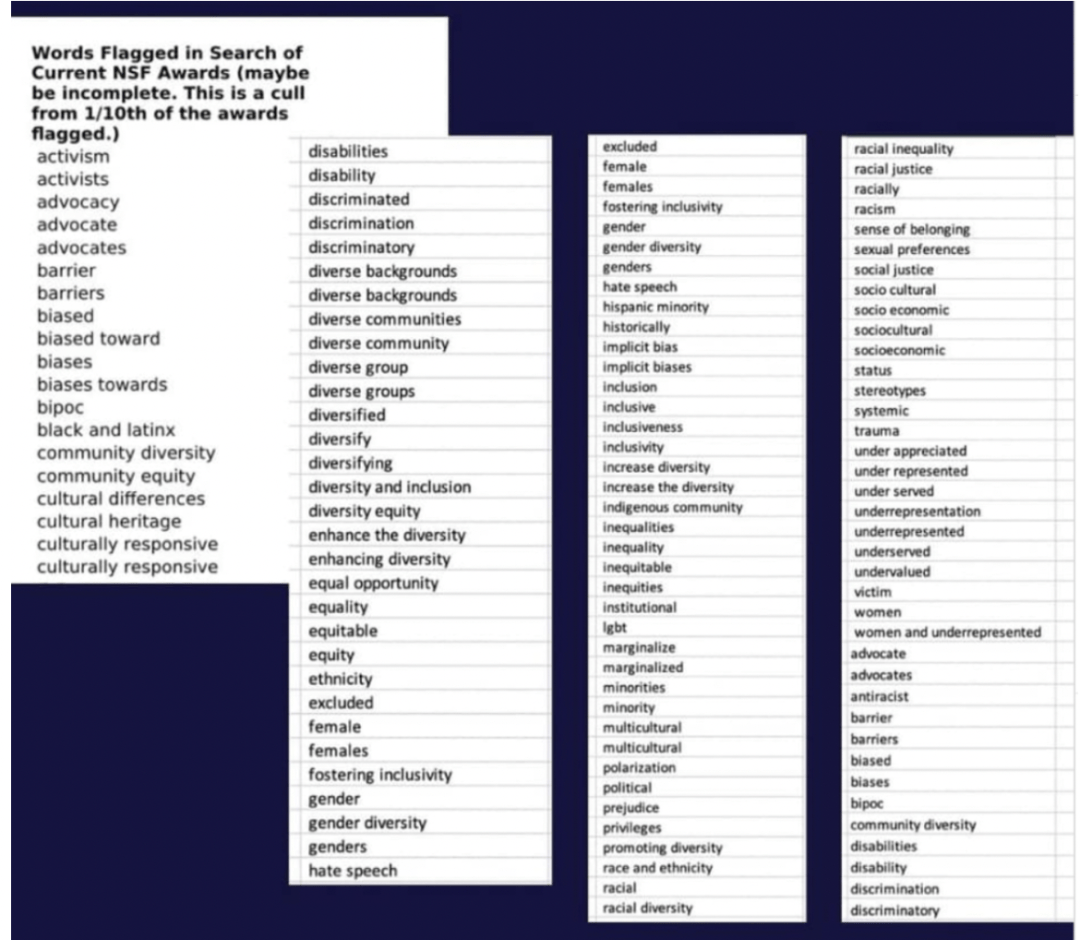

美国的种族多样性本是社科的核心议题,但由于美国政府对DEI内容严格管控,整个学院草木皆兵,甚至把教学大纲中某一章节的标题都改了名字;Rani所做的女性科技公司劳工的调查,也因涉及“敏感词”而被全部退回。

美国社交媒体上流传的科研“禁词”

不过,Rani也表示, 和印度相比,美国的机会依然多得多。

她的未婚夫在咨询公司挣着可观的工资;她所在的学校虽然不是顶尖研究型学校,但给了她所需要的学术自由:她可以选择自己想做的科研话题,部门里会想办法给她拨款。

“在印度,我的这些研究根本没法发表。”Rani说。

即便作为一名已经受过高等教育的女性,她 在故乡仍面临严重的性别歧视和极有限的发展空间。她还记得,哪怕是在那些号称进步、主张同工同酬的印度工程师们的抗议现场做田野调查,即便亮明研究者身份,对方仍会居高临下地对她说:“你去路边,和我妻子坐在一起看看就好了。”

“别听那些美国人说的,你在这里学到的知识要转回自己的国家,很难,”身为社科人的Rani很清楚。

一旦回去,她那些发表不了的进步理论课思想可换不来研究资金;美国人现在所抱怨的,跟印度一比,那简直是儿戏。而且,美国人怎么会了解印度更为“地狱模式”的求职现状呢?

而对于已经移民二十年的老周,他还是会建议每个留学生:能留还是尽量留。

老周九十年代在国内读完本科后出国。当大多数的同龄人还在埋头实验室和热衷创业的时候,他投身教育:在美国十八线小城市最穷的学区教书,一 年下来,愣是把一半个黑人小孩的班提分到了历史新高。

老周很快对 美国的非盈利组织产生了兴趣:人人都能办,办好了,是可以和美国政府、企业硬碰硬的存在。

还在当语言老师时,他就创办了旨在让亚裔学生相互交流,共度节日,消除偏见的非营利性组织。

之后,他在大学做了很久的行政岗,拿到身份后就全职创办“亚裔青年影响力种子基金”,给亚裔青年提供影响力种子基金,帮助他们在社区发声、创业或参与公益。

老周坚信, 美国的草根活力还在:他这样无数雨后春笋一般冒出来的非营利性组织就是例子,尤其是在特朗普上台之后。政府拿走的权利和服务,他们来填补。 创新生态、资金流动、多元包容,依旧是美国社会的底色。

老周吐槽道,“那些叫你跑的美国人,多半是坐享其成惯了。”

哪一面是真实的美国

这些对话让我陷入沉思:为什么在美国土生土长的本地人,个个劝我赶紧滚蛋,而那些拼死拼活挤进来的新移民,却死死抓住不放?

归根结底,这不是简单的乐观vs悲观,而是视角、经历和偏差的拉锯战。

移民的“偏见滤镜”让美国看起来更闪耀:

移民们往往背负着沉重的牺牲。离乡背井、砸锅卖铁,只为赌一把美国梦。为了证明这决定值票价,他们下意识美化这里的一切:高薪机会、学术自由、多元文化,金光闪闪,即使他们知道只有少数金字塔顶尖的人能享受到。

反观本地美国人,没选择余地,生来就在这儿,没尝过他国的苦辣酸甜,自然缺少对比。他们看到特朗普砍福利、搞种族壁垒,就觉得天塌了;但移民呢?至少在来之前做过功课,权衡过风险,确认美国适合自己搏一搏。

幸存者偏差:

新移民的“美国梦”故事听起来励志满分,却忽略了无数“失败者”的沉默。

那些成功留下的新移民,像Rani和老周,都是“幸存者”。他们熬过了签证地狱、政策突变,站稳脚跟,自然会歌颂美国的韧性:“机会多得是!”

但你听不到那些被驱逐、签证卡壳、抑郁回国的“失败者”声音。他们悄无声息地消失,留下的叙事全是被美化的励志鸡汤。移民的幸存者光环,让他们更倾向喊“留”——因为承认美国烂了,就等于否定自己的人生赌注。就像是领英,大家晒自己的成功,却藏起血泪。

但最终,是否留下,这场博弈没标准答案。

别听小红书风声,也别信民调数字。来之前,掂量下自己能不能承受得住。

美国不是天堂,但也不是地狱,而是个放大镜:它放大你的野心,也放大你的崩溃。留,拼的是韧性;跑,要的是果断。

选好了,头别回,往前冲。

K12 成长与教育社区

追踪前沿资讯 洞察成长规律

挖掘充满温度的故事 探索融合世界的教育

2025留美现状