留学生们,正在围攻夸克

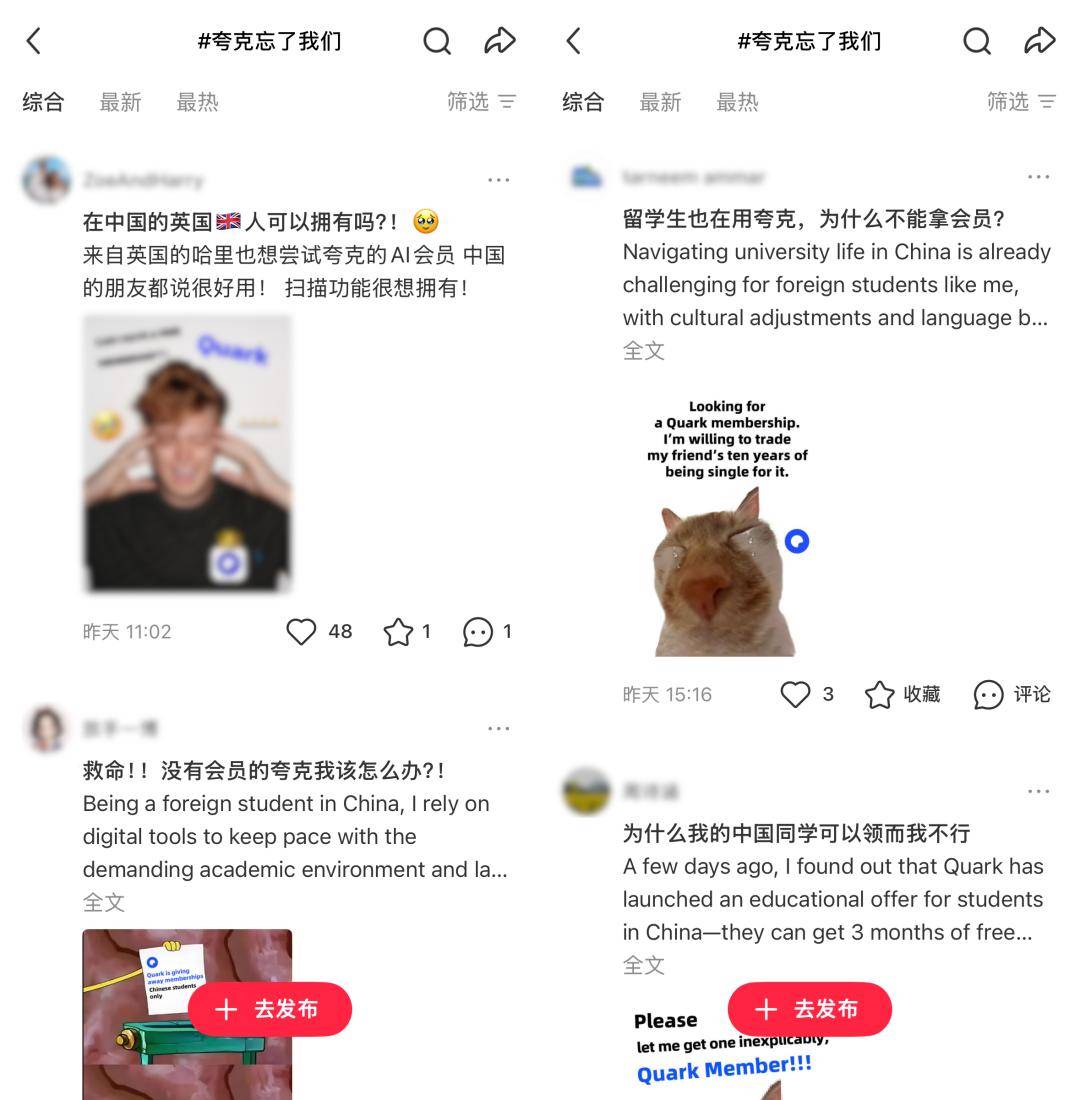

差友们最近有没有看过“夸克忘了我们”的话题?

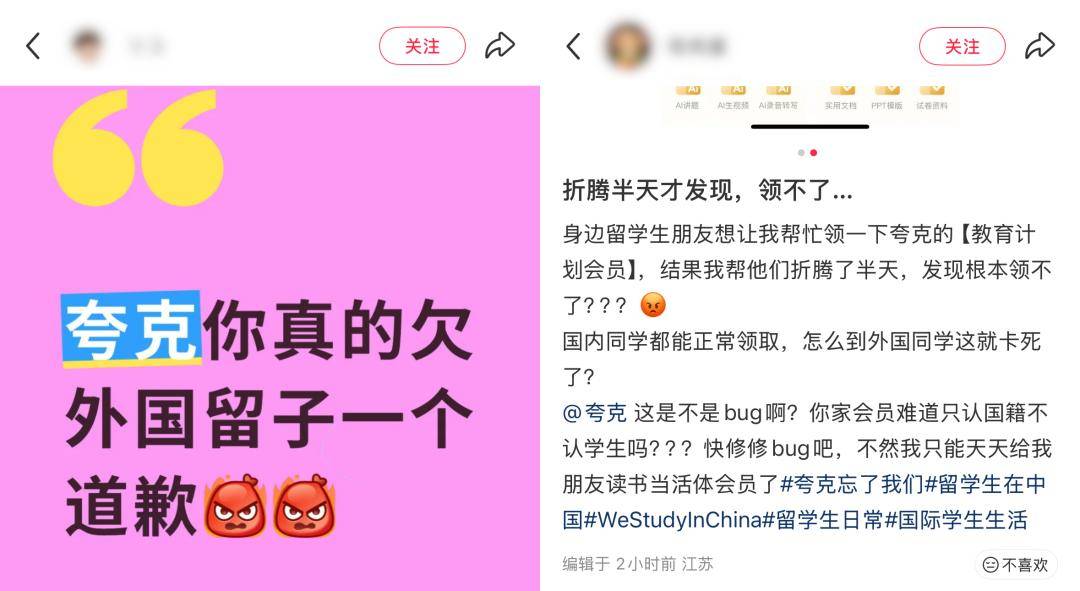

反正差评君总能在小红书刷到⬇️。

这话题,听着就不像啥好事对吧?

一开始,我也以为又是哪个倒霉蛋的网盘被和谐了。毕竟夸克能干的坏事,也就是坏了你的好事。。。

但点开后才发现,哥们猜错了。

这次主角甚至还不是中国人,而是一群在中国读书的留学生。

他们用着各国语言,配上风格统一的熊猫头和猫猫表情包,在社交媒体上刷着同一个话题:

夸克忘了我们,We Study in China!

最先让我刷到的,是一个来自摩洛哥的女留学生,叫 Aya。

Aya 来中国没多久,平时在小红书上分享的都是吃饭、逛街和自拍,她还和大家安利过紫燕百味鸡,说很适合外国人口味。

但这次,她却不开心了。

因为 Aya 身边所有的中国同学都领到了夸克会员,但她却没有资格。

她不理解,为什么大家都是上一样的课,考一样的试,甚至作业也都是一起吐槽,为啥她不行啊?

Aya 的视频像一个信号弹,不光点赞数贼高,还一下炸出了一堆有同样怨气的留学生。

在非洲,每过去 10 分钟,就过去了 600 秒。

但在中国,每过去 10 分钟,就有一个“夸克忘了我们”的帖子出现在小红书。

如果你顺着这些话题点进去,就会被这群留学生抗议水平震惊到。

怎么说呢,他们把讨伐、抗议这事做成了一场轰轰烈烈的互联网行为艺术。

最标志的,就是他们对于表情包的拿捏。

众所周知,表情包比文字更能传递情感。

比如下面这张,就精准表达了“我想要的很简单,但为什么就是得不到”的怨念。

也有态度强硬的威胁派,掏出了一个做饭猫表情包,并放出狠话:“如果夸克不给我会员,老娘就开了它!”

PS:这位留子还得好好学中文,kua ke 不是 Kuaike。

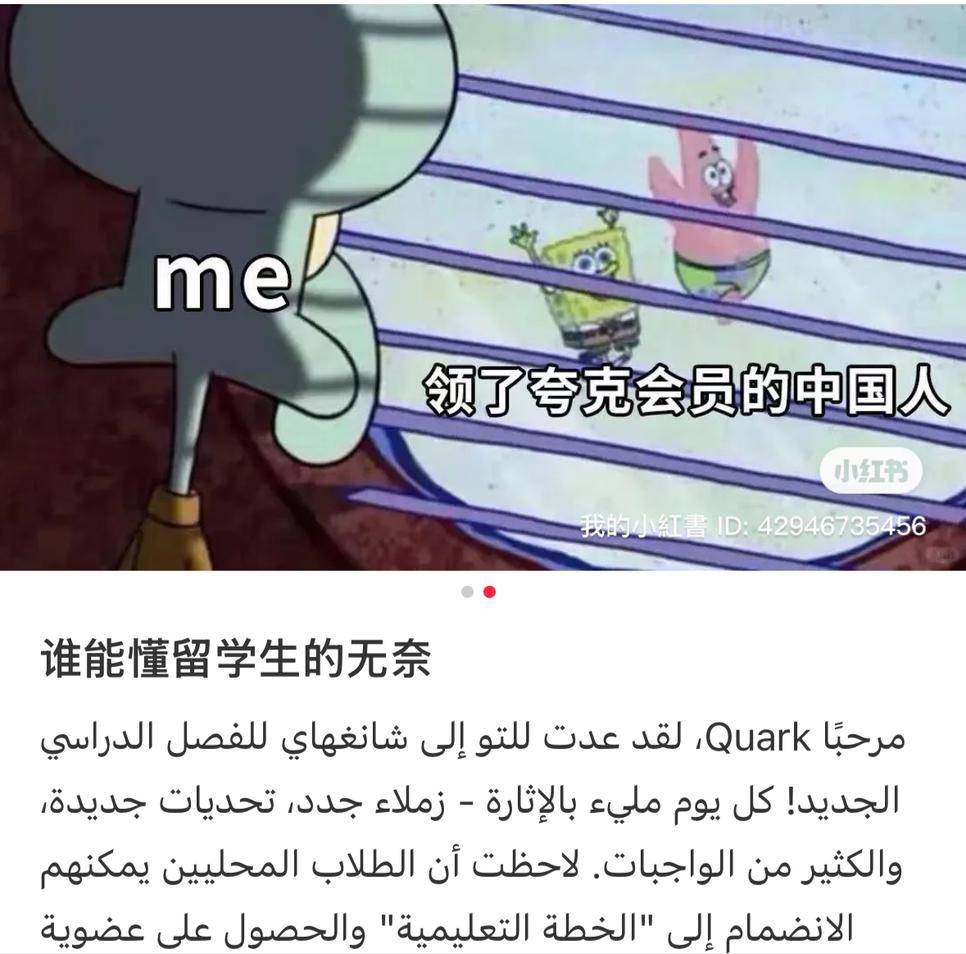

这些洋留子还把感同身受玩到了炉火纯青,试图唤醒国人同情心,一起帮他们围攻夸克。

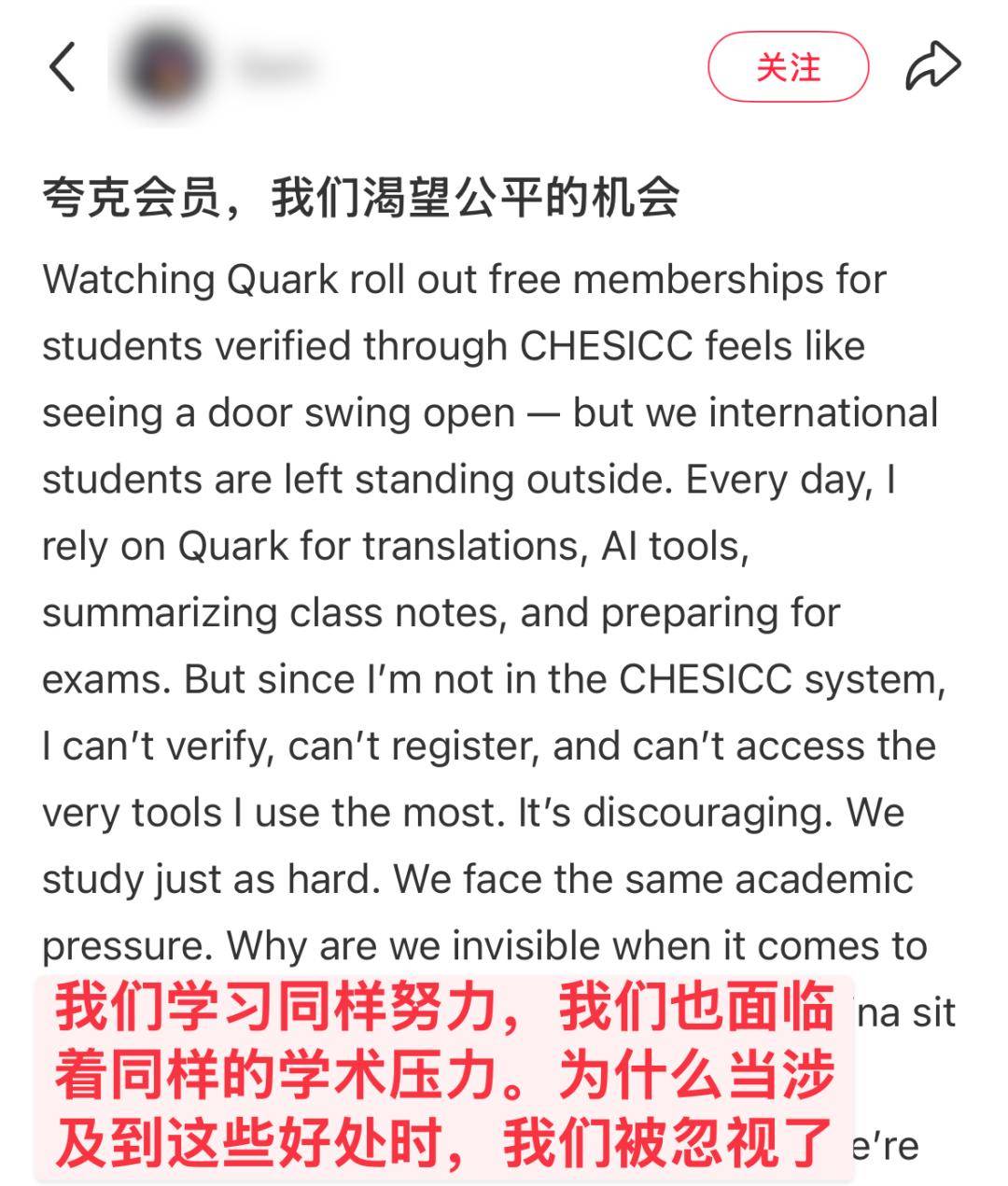

“我们学习同样努力,我们也面临着同样的压力。可为什么涉及好处时,我们就被忽视了。”

有些留学生确实很生气,他们直接跑到夸克的各大应用商店里打了一星差评。

英语、法语、阿拉伯语、日语、韩语,各种语言的吐槽,各种语言的差评。

知道的,这是夸克的评论区,不知道的还以为第三次世界大战呢。

别急,还没完。

这波抗议夸克的战火,还卷到了国内学生身上。

因为一堆好人答应了留学生朋友,说帮他们搞定夸克会员,结果折腾半天后,发现因为国籍问题就是领不了。

先不说别的,这让咱网友的脸往哪儿搁。

于是这些中国网友也出现了小红书上,开始@夸克,让夸克向外国留子道歉,赶紧修复这个 bug。

要不说中国人还得中国人治,已经有不嫌事儿大的网友在市民热线板块上反馈了这个问题。

还有人居然投诉到了北京人民政府,希望官方纠正夸克的行为。

龟龟,都闹到这程度了吗?

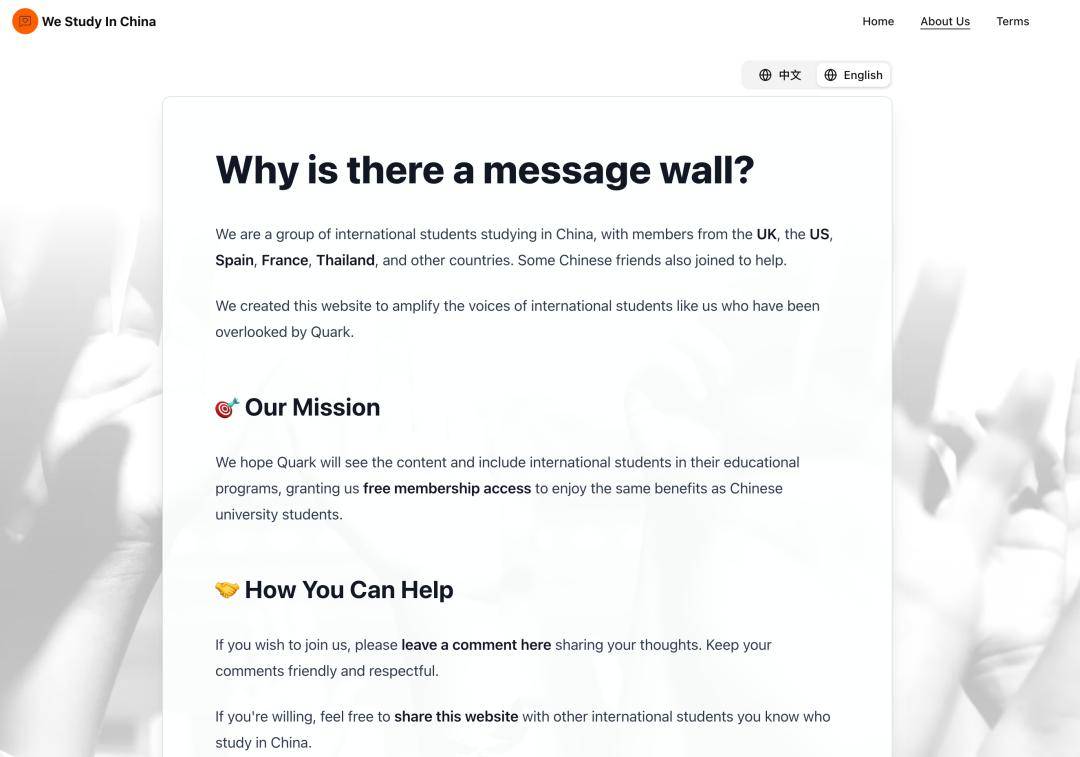

甚至不知道在什么时候,留子们的留言墙也已上线了,还支持切换中英双语。

所以看到这,你一定好奇且懵逼:

夸克做啥幺蛾子了,让海外留学生情绪这么大啊。到底什么会员不会员的,你们这些歪果仁和夸克有关系吗。

差评君查了一下,瓜大概是这样。

前段时间,有几个国家大使在采访中点名表扬了夸克,说很多留学生用它整合资料、写简历,特别方便。

这一波官方安利,让夸克在留学生圈里种了一波草。

接着,导火线就来了。

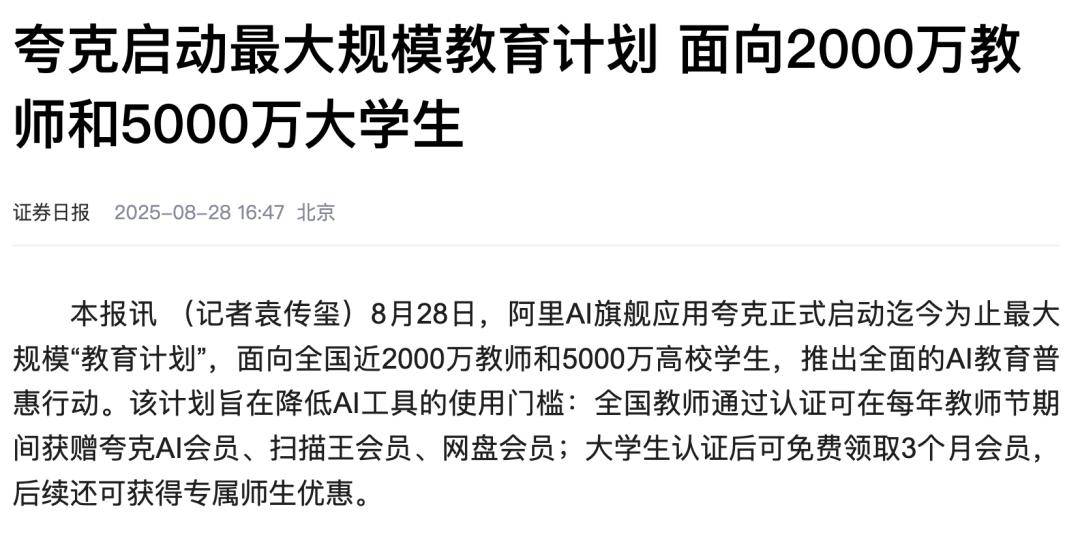

前几天,夸克搞了一个“教育计划”。

教师通过认证可在每年教师节期间获赠夸克 AI 会员、扫描王会员、网盘会员;大学生认证后可免费领取 3 个月会员,后续还可获得专属师生优惠。

这个计划的问题出就出在

1、它的规模太大了——

全国近 2000 万教师和 5000 万高校学生都能申请。

2、认证需要学信网信息——

而留学生,恰好没有这个东西。

这就造成了一个很尴尬的局面:

在一个百来人的大学课堂里,所有中国同学都兴高采烈地领了福利,唯独那零星几个留学生,瞪着眼睛,成了局外人。

这感觉就像一大群人去聚餐,每个人都分到了一块蛋糕,只有你面前的盘子是空的。

蛋糕本身可能不贵,但那种被精准遗忘和区别对待的感觉,才是最扎心的。

咱再换位思考一下,如果你是在异国他乡的留学生,看到人家 AI 工具福利只送给本国学生,你会不会也难受?

你会不会骂:这个工具在区别对待,在歧视我。同样是学生,凭啥因为国籍问题领不了会员?

其实钱并不是大部分的原因,关键是心底的一种不爽、不甘心。

特别是这种福利近在咫尺,你身边所有与你处境相同的人都拥有它时,那种被排除在外的感觉,会放大一万倍。

这也解释了,为什么这些国外留学生都在小红书抱团取暖。

当然,评论区里也有很多人不理解。

有人觉得“不就一个会员吗,几十块钱的事,留学生还差这点钱?”

还有人觉得,这不是在歧视,而是不同公民有不同福利。

差评君觉得,这件事很难去说一个对和错,所以写出来也想和大家探讨一下。

这事到底是留学生们玻璃心了,还是夸克在搞活动时考虑不周?或者说,一个面向本土用户的优惠活动,到底有没有义务去考虑到外籍人士的感受?

反正评论区是已经吵翻了, 我也想喊一声:

老夸,你说句话呀,老夸!

上一篇:如何推进教师数字素养一体化培育