【高考一家之言】高考133分,这样学语文

原创 : zyh 来源:自由化的读书笔记

浅谈以高考为导向的语文学习

写在开头:一家之言,仅供参考。

我上高中的时候,总能听到身旁同学抱怨语文是一门玄学。的确,我们以中文为母语,却似乎并不等于我们能够轻松学好语文这门学科。原因之一也许是,“中文”不等于“语文”。我们日常使用的语言算是中文,那么语文呢?语文是目前大部分地区推行的新高考卷上的23道题。它们考察你的“中文”水平,不过不是按你的思路,而是以出题者想要考察的方式进行。

作为一名高考“语文”发挥还不错(其他科目一塌糊涂)的选手,我想在这里谈一谈我的高中经验,即怎样有效地学习“语文”。在正文之前,我想诚挚地感谢我的小学和高中语文老师,她们都是经验丰富、为人亲和、桃李满天下的园丁,受到同学们深深的爱戴。学高为师,身正为范,如果没有她们的辛苦栽培,我也不会有今天的文字表达水平,和对这门学科的理解。如今,二位老师都已经退休,不能不说是后来求学者的遗憾。

1.1

以终为始:

我们为什么学习语文?

为了高考取得一个好成绩。

1.2

宏观把握:

大方向与《高考试题分析》

以2025年全国新课标一卷的阅读为例,它是第一个大题,共计72分,包含四个文体的阅读加一题名句默写。考察体裁基本不变,但题目名称由之前的“现代文阅读”(非连续性+文学性文本)、“古代诗文阅读”(文言文+古诗词)、“名篇名句默写”改为了“阅读Ⅰ”“阅读Ⅱ”“阅读Ⅲ”“阅读Ⅳ”“阅读Ⅴ”。

考察的文体是一致的,题型也差不多,只是名称变了,这有什么好大惊小怪的?

公众号“中国考试”在今年高考语文结束后,发布的第一篇文章《2025年高考语文全国卷创新试题及解析》第一段里就开宗明义,明确提及:

“试卷结构微调,将原来的现代文阅读和古代诗文阅读整合为阅读,容纳更多类型的文本,也为未来改革预留更大空间。”

01

但是注意到它的人,我猜没有那么多。

它释放的信号简直不能更明显,语文考试的改革迭代一直在进行中。今年阅读考的内容也许还跟以前一样,我们还是有迹可循。那明年呢?后年呢?下了语文考场出来埋怨题目太新太活,那就真的为时晚矣!我们能做的,只有不变应万变。具体备考步骤,请看1.4。

我的高中语文老师曾经说过,高考出题者是在象牙塔里的,他们对一线教学的真实情况根本一无所知。什么是真实的教学现状?那就是教考分离极其严重。高中语文老师能在划定的课时内把高考规定要考的古诗文上完都已经是一件不容易的事,五本高中教材里有时间粗略带过的现代文都是极少数,更别谈那些抽象到极点的“语文素养”。但是没办法,命题人才是决策者,我们只能跟随他们的步伐,而不可能反过来。

而如果连命题人已经摆在明面上的决策都不知道,那更是可怕的一件事。所以,学好语文的大方向是:关心高考出题者的意见。

在这里,我推荐一本教育部官方编写的《高考试题分析:语文》,它不仅有那些市面上所谓的“解析”,最精华的部分是它会告诉你出题意图,告诉你出题人为什么这么考。个人觉得这是备考期间最重要的一本读物。什么时候感觉脑子不够用、做不了别的事情的时候就可以拿出来看看,就当是看小说。每年都会更新,建议大家入手最新版。语文这门学科,你不去认真地翻个几遍这本书,我认为都不能算是走心地在学习。我自己高三的时候前桌买了一本书,我没事都会向她借来看看,常看常新,回味无穷。我自己高考语文所取得的成绩,与这本书不无关系。

在学习者自身有“关注命题人意见”这个意识的前提下,多买几年的来阅读阅读也是一个不错的选择,有利无害。注意:非自发自愿的无效,学习者反而会把这些“黄金”视为和模拟题一样的粪土,把看这本书当成任务去完成。

1.3

学习语文的基本意识

语文学习不止是学课本,它的学习贯穿在我们的生活中。有道是“世事洞明皆学问,人情练达即文章”,想要学好语文,首先要想象自己的大脑是一块海绵,有意识地去吸取生活中那些你有感触的事物、格言,洞察社会现象,思考生活问题,这些都是语文学习的有机土壤。泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深。学习语文道理也类似,有一个海纳百川的心态,在变化莫测的语文考试中方能岿然不动。

1.4

做好细节:每个题型的备考方式

以2025年全国新课标一卷为例。试卷共有3个大题,分别是第一大题阅读,72分;第二大题语言文字运用,18分;第三大题写作,60分。整体脉络非常清晰,备考的侧重点无疑就是阅读与写作两大“巨头”。至于语言文字运用的复习备考,在对阅读和写作有一定理解的基础上,就是水到渠成的事。

1.4.1 阅读

1.4.1.1 现代文阅读

从目前的高考题型来看,现代文阅读主要包括:(1)非连续性文本阅读;(2)文学类文本阅读。非连续性文本阅读大多数带有科普性质,而文学类文本阅读顾名思义,考察的就是散文、小说等类型。

现代文阅读绝对是高考当中最容易的一个题型。自语文这门学科诞生以来,市面上盛行所谓的“阅读理解解题模板”,很遗憾,这些除了给正在水深火热中的高考生增压增负、降低考生及家长的焦虑感以外,没有任何实质性的作用。我们且不说高考命题人反套路化答题反押题的意识究竟有多超乎我们的想象,试想,如果有这么一套模板,那我们为什么要进行考试?考试,就是未知的代名词,它处处都是变数。

现代文阅读何以简单?与文言文阅读需要的积累不同的是,现代文阅读的答案,命题者都已经给我们写好了。答案,就藏在试题提供的文本里。问题是,怎么找到它。

还记得我小学毕业的时候,我们毕业班实行全市范围的小升初统考,考试之前,我的小学语文老师在班级里告诉我们:“拿到试卷,将现代文阅读读两遍之后,再下笔。”考完这场考试,我就忘记了这句话。直到高考前两个月,当我自己悟到,一切现代文阅读的答案都在文本中时,这句话又真真切切地在我耳畔响起。那一刻我才明白,大道至简。

然而作为高考的一种题型,想要不劳而获,那是万万不能的。我认为备考现代文阅读最需要的是对文字的敏感度,换言之,快、准、狠地定位原文和选项在哪里,这一点需要频繁的练习。这样也为作文构思预留充足时间,从而达到整体的良好水准。

我的练习方法是:选择题认真做;大题根据题眼,在原文中画出作答的依据点,必要时可以写几个关键词;做完以后,对照答案,思考答案写的点在原文中的依据是什么。如果依据相同,只是表述有差异,就可以不用纠结了,因为语文考试大多数题目并非非黑即白,答案只是一个参考,言之成理,即可给分。我们练习的目的,只是发现这个“理”,也就是文本中有哪些支撑你的答案的依据。如果答案的依据点并不相同,那就要回到题目再次思考,到底谁找的依据点是正确的?是否我的理解存在差池?如果自己想不明白,这时候就可以有目的地向他人求助,比如授课教师、同学、AI等等。

1.4.1.2 古诗文阅读

古诗文阅读分为文言文阅读和诗歌阅读,它是一个考察积累的板块。操千曲而后晓声,观千剑而后识器,这一块没有什么天赋要求,也没有在文本中找答案的美事。这里考察的主要是大家能否从课内学习以及平时做题后的积累延伸到考题中去。

我那个时候做文言文的题目还是比较迅速的,翻译题,看到基本上要能知道大概意思,其次要有关键字意识,文言文翻译题每题4分,基本是踩点给分,一般3个关键字,1个译对就给1分;整体句意对,再给1分。看完问答题题干,再通览一遍文言文,找到题干设问的区间,再把大意翻译出来,基本就是答案。其实问答题也是在变相地考翻译了。做完以后一定要对照答案的参考译文,逐句逐句地文白对照看一遍,这一环节千万不能眼高手低,但也不是单纯地抄自己不会的句子翻译,遇到拿不准的关键字,在卷子上做个记号,然后看答案想想这个字对应哪一个白话词汇。这个环节建议大家拿一个本子出来,每做一篇就整理到本子上。考前就不用再拿做过的一张一张的散卷子,直接翻翻这个本子,看看哪些有一字多译的情况,拿一张白纸写一写,还是比较清晰的。

此外文言文是真的很玄学,有些字你即使准备的再好你也真的不知道什么意思,咯噔一下就会卡住,这一块得分向来不稳定。有些可以根据上下文猜一猜,有些你就真的束手无策。我的高考错了两道选择题,有一道就在文言文这里,把对的改错了(考场上一定要相信第一印象!!真的不要再纠结)。还有一道翻译题也错的很彻底。24年我记得一卷考了一个“乡二师军”,这里“乡”竟然玩了个谐音,通“向”。谐音也确实是文言文里一个“只可意会”的翻译方法,本人在考场上也确实成功被击退。

诗歌阅读,同样玄学,经过几十轮高考和模拟考试后,还未被开掘的都是那些五流的诗作,或许有一天没有诗歌考了,这个题型就被取消了。五流诗作也没什么通用的技法可言,多读几遍试题材料和注释(如果有的话),尽量看懂,然后做题。借物喻人、虚实结合这些手法稍微了解一下。高考在这一块不会特别为难,基本理解起来不会有太大障碍,但是做题嘛……随缘。

1.4.2 写作

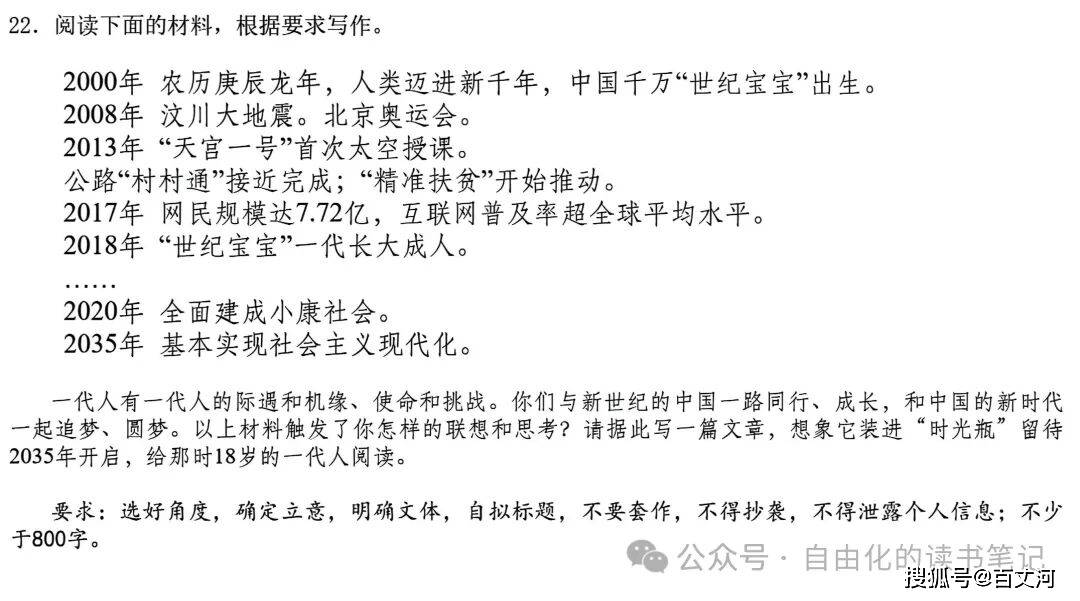

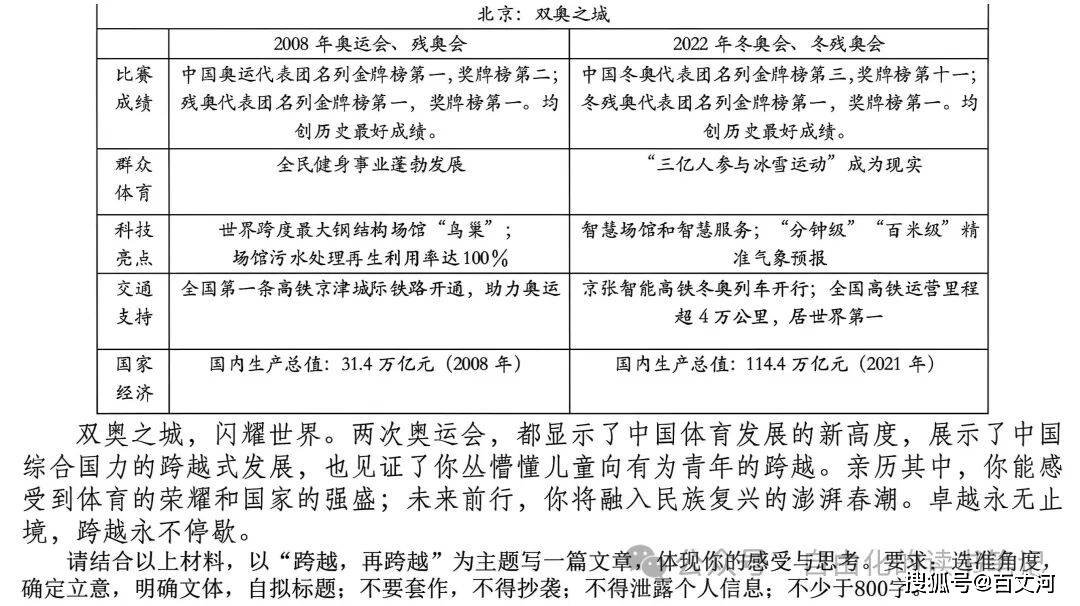

前一阵子和一个今年高考取得670多分的朋友散步聊天,他的高考语文得分是114分。这个分数不低,但对于他这个分段来说,还是有点小遗憾的。我们聊到作文,他说他感觉高考作文写的不怎么好。我说今年一卷的作文是那种宏大叙事,看出材料要说的明显就是民族复兴,个人梦与中国梦同频共振,把平时准备的套一套进去,应该比我们去年新一卷那个什么“问题与答案”好写。他说考前没怎么准备这一主题的内容,自从去年高考以后,模拟题的作文主题铺天盖地都是二元思辨类。我说以前这种宏大主题,一年三套全国卷至少考一套吧。他笑了笑,说的确是不能被模考题遮蔽了眼睛。

(分别是2018年全国一卷和2022全国乙卷作文题,很典型的两道家国情怀作文题)

在这一节里,我想主要来谈谈写高考作文的过程中可能遇到的一些问题。高考作文有些类似于八股文,是戴着镣铐跳舞,而非天马行空地创作。高考作文的主旋律一定是议论文,这并不是说,写别的文体一定会泯然于众考生,但试问,你有几成把握让你的文章入得了阅卷老师的眼呢?高考,你敢赌吗?所以,议论文或许并非是最佳选择,但却是最稳妥的选择。那么我们的问题,自然就变成:如何写好高考背景下的议论文?

我的高中语文老师说过:没有一篇高分作文是在考场上现写出来的。这句话我也想送给所有读到这篇文章的看官。如果想要备考高考作文,那么就一定要按高考常考主题分好类,在平时一类一类地打造一篇属于自己的文章。考到相近/相同主题时候,可以直接默写出来。所以一定是要自己考场外打磨,否则容易被打成抄袭套作。

议论文组成部分无非两点:论点和论据。论点又可以分为中心论点和分论点。中心论点的提取就是审题,我们需要反复咀嚼题目和材料,确保真正理解我们到底要写什么。抓住那个最核心、最精准的关键词或观点。多则材料在一起要找交集,并把高大上的语句翻译成“人话”,看看几则材料共同在说什么?这才是核心立意点,避免只抓住其中一个材料的片面意思。分论点基于中心论点,具体延展考的就是个人的写作素养,具体问题需要具体分析。

其次是论据,主要有两个要求:新鲜、有力。建立自己的素材库,平时多读书看报,积累一些不太常见但贴切的人物事件、名言、数据、文学作品例子。我个人不习惯记在本子上,我觉得记在脑子里效果更好。看到了一个素材,想想是什么事情,有哪些关键人物,大概的结果是什么。下次要用的时候,润色一下语言就能直接写出来,润色语言的功夫也是下在平时,需要有足够多的词汇储备。论据“新鲜”比“大牌”更重要,试想全省考生全用高度雷同的例子,袁隆平、张桂梅、屠呦呦、钟南山、雷军、樊锦诗……阅卷老师看了无数遍等于熟视无睹,小众但精准的例子更能让老师眼前一亮。

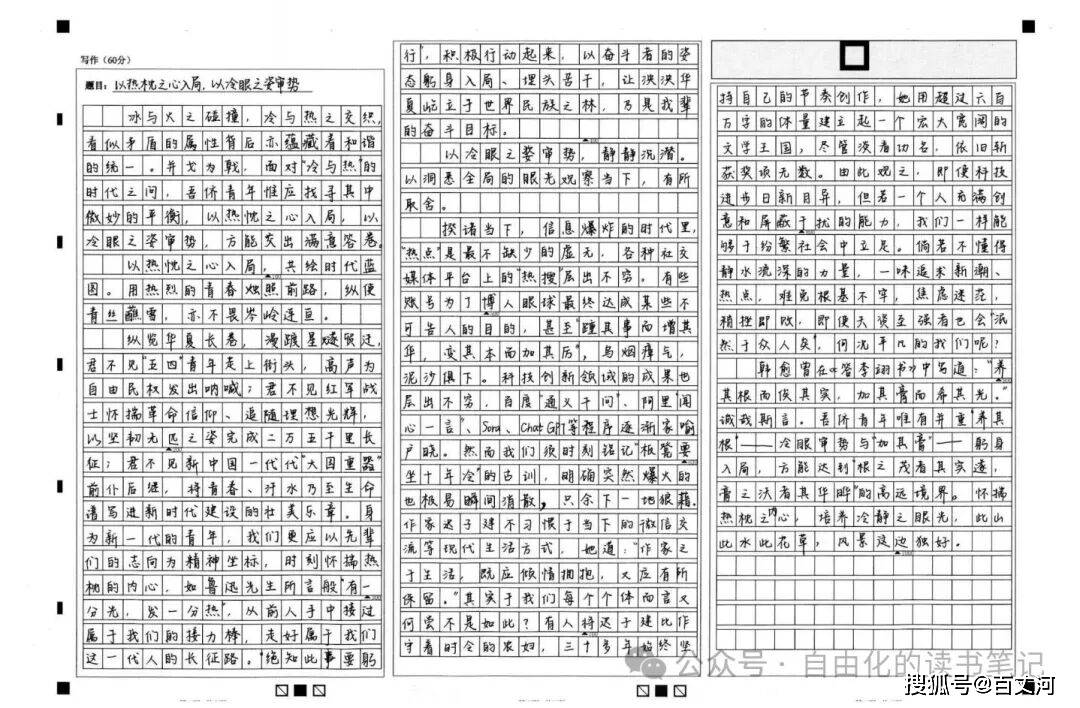

议论文的核心是“分析论证”,不是“讲故事”。论据是为论点服务的,引用后要重点分析这个例子如何证明你的论点,这也是“有力”的定义。我自己一开始写议论文的时候只会堆砌事例,完全不知道怎么去跟我的论点对应上。初写者不会是正常的,只要写的时候有意识地去做这件事,你会发现这个对应过程并不是很复杂深奥,援引事例之后略微写两句你的想法,或者是大众的想法,回扣到你的论点里关键词就可以。这里放一篇我在高中最后阶段写的作文,这篇作文的得分是51/60,仅供参考如何扣论点。

议论文的结构和文体都应当要鲜明。中心论点是什么,最好是放在第一段来写,开门见山;分论点是什么,我的建议是分段写,更突出,便于阅卷老师一眼抓住。收尾回扣标题和中心论点,再次强化,基本就是一篇高考议论文的框架。文体鲜明更是基本要求,切忌披着议论文的外皮,却成篇抒情记叙,写成散文等其他文体,作为议论文,语言风格一定是客观冷静的,不能融入过多的感情色彩。

写作的本质是创造,写出自己独一无二的东西才是奥义,没有捷径可走。打磨一篇文章需要不少的时间,客观来讲,是一件性价比很低的事情。因为作文打分这件事,阅卷老师的主观因素太强烈。高投入、低回报是常有的事,也是写作这个题型的独特之处。所以,大家一定要想好,如果想在这个题型上出彩,需要破釜沉舟的决心,不能半途而废,尤其是基础比较薄弱的情况下。

1.5

关于做题

语文学习不需要过多地刷题,但你不能很多天都不去接触它,跟它生分,它需要我们细水长流,久久为功。相较于数理化的题海,每天抽出30分钟到1个小时的时间,认真地给语文这门学科,它一定会给你正向的反馈。

关于做题方式,前面1.4已经基本详尽地讲了我在备考过程中如何做题。因此这一节我想主要谈一谈做什么题。

首先,一定要做高考真题。现在大部分地区推行的都是新高考,2020年之前的老高考全国卷跟现在的题型是不一样的,但是它们依然有非常大的参考价值。做完题以后一定要研究研究答案,学习命题者的答题语言,这是第一个目的。

我们做高考真题,二来也是为了感受它所选择的文本的特点。高考语文试卷选择的文本一定是科学的、健康的、大众化的,不会悖乎常理和人性。每年的模考题则是层出不穷的怪力乱神,看似高大上,实则是模考题的所谓命题“专家”为了彰显自己的语文“水平”,属于彻头彻尾的废题。比如浙江省某个地方曾经考的一道模拟题,试题材料的大致语言风格如下:

这篇阅读理解是残雪的《山上的小屋》,我自己备考的时候也做到过。整篇文字充斥着暴力、冷酷、血腥的味道。后面我才了解到一些文学史知识,残雪是“先锋文学”的代表作家之一,什么叫“先锋文学”?这一派作家的小说主题通常模糊暖昧或者根本没有主题,作者在为叙事而叙事,将“叙述”和“语言”视为小说写作活动的全部意义。在今天看来,显然是无比狭隘的创作认知,而拿这种小说作为高考模拟题的素材,从文本到题干都在摧毁考生的心理防线,仿佛只是为了凸显出题人的“技艺高超”,为了设置难度而设置难度。

我举这个例子是想说明:语文学科的高考和模拟考试是两回事(其实好像所有学科都是,只不过文科体现的更明显)。高考命题的科学性往往要经过数轮专家论证、再进行打磨审核,约两三个月时间,整个命题组创造一份试卷;而模考题的命题,就是一个学校的几个老师花个几天时间,拼拼凑凑出一份题型和上一年高考一样的试卷,选材质量、设问方式、参考答案的科学性从来不会有保证。一个扎心的事实是,所谓押题卷,最后押中的只有题号,碰上改革元年,连题号都押不准。

当然不乏有一些不错的模拟试题,研究完高考真题以后也可以做一做保持手感。我个人比较推荐的新1卷模拟有深圳市模拟考试(我印象里好像有一模和二模)、武汉市调研考试(9月、2月、4月、5月),这些都是大市在一块测试的,科学性虽然和高考不能相提并论,但质量还是胜过一般的模考题的。至于那些什么几个学校联考的一天都能迸出来几十套的题,当个乐子看看就好了。遗憾的是,学校发的以及学校老师讲解的一般都是后者这种的模拟题,有多少水分不必我细说了吧。这时候大家自行取舍。

1.6

写在最后

脂我名车,策我名骥。千里虽遥,孰敢不至。语文是一门神奇的学科,它其实并不玄乎,只不过里面的套路还是不少。新高考导向下语文科目的备考,我们除了需要死板地背书做题,也需要一点情怀。汉字是优美的,汉语是精美的,对语文这门学科的探索,包括读到一篇自己感触颇深的文字,或许是现代文,或许是文言文,即便它是试题材料;写出一篇自己满意的文字,无论是自由随笔,还是八股应试作文,但也不限于这些,更是愉快的。

如果现在看到这篇文章的你,还不是处在兵荒马乱中的高三牲,那么我建议你,多看看书,多写写文,不用急着像上面所说的那样功利性地备考,而是慢慢地走,用心回味语文的美,这是多么幸福的一件事。看什么书、写什么文字,都不重要,重要的是在其中找到精神的富足,应对繁忙的当下,应对学生时代那些疲倦和压力,这也是语文给所有考生的终极馈赠。愿我们和语文这门学科的邂逅,都能“依然一笑作春温”,面对人生逆旅,踏尽红尘,相伴同行。“一别高考三改火”之后,我们能在心底呐喊,我心安处,是语文。