2020年最励志考生:父母双盲他却成高考状元,寒门也能出贵子

《咏煤炭》中那句鼎彝元赖生成力,铁石犹存死后心,道出了坚韧不拔的精神品质。自古以来,考试制度在中国人才选拔中扮演着举足轻重的角色。从隋唐时期的科举取士,到现代的高考制度,这种选拔机制始终在为社会发展输送优秀人才。尤其在现代中国,高考更被视为改变个人命运的重要转折点。据统计,全国每年有近千万考生参加高考,其中约60%来自农村或经济欠发达地区。然而随着教育资源的差异化发展,人们普遍认为寒门学子在高考中取得优异成绩的难度正在加大,因为现代高考不仅考察基础知识的掌握程度,更注重综合素质和创新能力的评估。

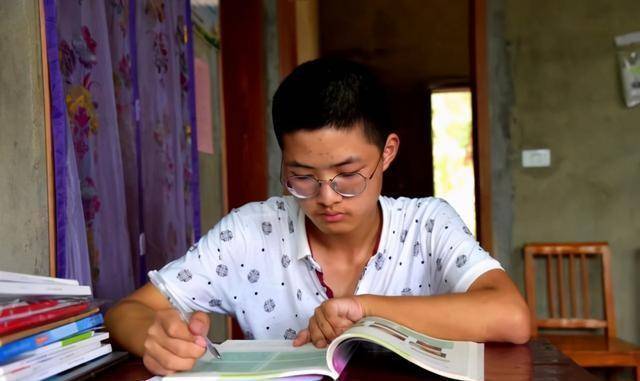

2020年高考后,一位特殊考生的故事感动了无数人。这个名叫胡安康的少年,父母都是视力障碍人士,却以685分的优异成绩荣膺黄石市理科状元,用实力诠释了寒门出贵子的现代传奇。胡安康出生在湖北一个偏远农村,父亲胡映平单眼失明,母亲刘春梅双目失明,家庭经济来源主要依靠三亩薄田和父亲在建筑工地打零工的微薄收入。据邻居回忆,胡家常年住在简陋的砖瓦房里,夏天漏雨冬天透风,但屋内总是收拾得井井有条。

尽管生活拮据,胡安康从小就展现出超乎常人的懂事。他每天清晨5点起床,先帮母亲生火做饭,再步行5公里山路去上学。放学后,他总会第一时间赶回家中,帮父亲整理农具或照顾菜园。村里人都说,这个瘦小的身影总是背着书包在田间地头和学校之间来回奔波。最令人动容的是,即便在如此艰苦的环境中,胡安康始终保持着对知识的渴望。他的小学班主任回忆说,胡安康常常借着月光读书,因为家里为了省电晚上很少开灯。

进入初中后,胡安康遇到了第一个重大挑战——英语学习。由于农村小学英语教育基础薄弱,他连26个字母都认不全。面对这个困难,他没有气馁,而是制定了严格的学习计划:每天提前一小时到校背诵单词,午休时间练习发音,晚上睡前默写课文。他的英语老师被这份执着感动,主动为他开小灶补习。三年下来,胡安康的英语从全班垫底跃升至年级前十,这个进步让所有师生都惊叹不已。

高中阶段,胡安康每半个月才能回一次家。每次离家时,父母都会悄悄往他书包里塞皱巴巴的纸币,那是他们从牙缝里省下的生活费。但细心的胡安康发现,这些钱往往带着泥土的气息——那是父亲在工地干活时沾上的。于是,这个懂事的孩子在学校省吃俭用,一个馒头分两顿吃,放假时再把积攒的钱原封不动地还给父母。高二那年,他的理科成绩一度下滑,为了赶上进度,他常常在熄灯后躲在被窝里打着手电做题,第二天凌晨又第一个到教室晨读。

在同学眼中,胡安康不仅是学霸,更是个热心肠的朋友。课间时分,总能看到他被同学围着讲解题目的场景。他的同桌回忆说:安康讲题特别耐心,同样的知识点他能用三四种方法来解释,直到大家都听懂为止。这种乐于助人的品质,让他赢得了师生们的普遍尊重。

高考放榜那天,整个村子都为之沸腾。胡安康以685分的成绩被清华大学录取,成为当地十年来第一个考上清华的农村学生。当记者问他成功的秘诀时,这个腼腆的少年只说了一句话:我只是把别人玩耍的时间都用在了学习上。更难得的是,面对突如其来的荣誉和关注,胡安康始终保持清醒。他在日记中写道:清华不是终点,而是新的起点。我要学成归来,帮家乡的孩子们走出大山。

胡安康的故事之所以打动人心,不仅因为他逆天改命的励志经历,更因为他身上那种知恩图报的赤子之心。在这个物欲横流的时代,他用实际行动证明:家庭出身不能决定人生高度,真正重要的是永不言弃的拼搏精神和感恩社会的赤诚之心。正如他最喜欢的那句诗所言:宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。我们相信,这个从大山深处走出的少年,必将在更广阔的天地绽放光彩,用自己的光芒照亮更多寒门学子的前行之路。