【上课】我想让每节课都成为庆典——六上一单习作的思考

昨天例会,结束时已是暮色沉沉。驱车回家的路上,我却难掩内心饱胀的喜悦——我终于想清楚了这个单元的习作要如何教。

作为一线老师,平时琢磨的就是教材、学生和教法。尤其是面对新学生的时候,前面用过的很多教学设计可能并不适用于当下的学情,常常要在已有基础上左加右减,甚至变换思路。

这是一种痛苦,也是一种快乐。

当前的我,就面临这样的困境。当下的学生写作文确实是困难的,即使是一组简单的排比句,写起来也是相当困难,有十个左右的孩子无法过关。在这种情况下,如果还按照去年的思路教第一单元的习作,无疑要大翻车。

照原样教的话,保守估计也得一二十个根本不会写。所以一周多的时间里,我一直在琢磨如何调整。

第一,调整了范文。

这两年,每个周末我都要安排学生抄写一篇作文,作文是我自己对标单元习作要求和教学计划整理出来的,用来当范文用。

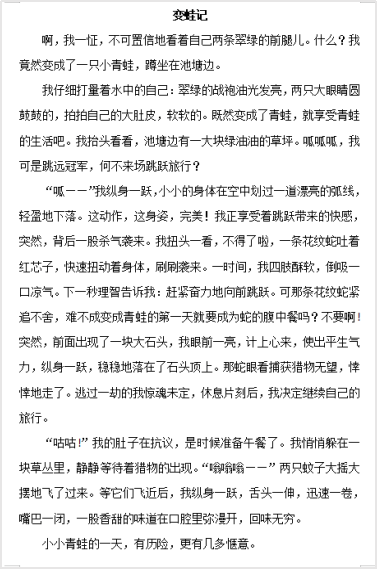

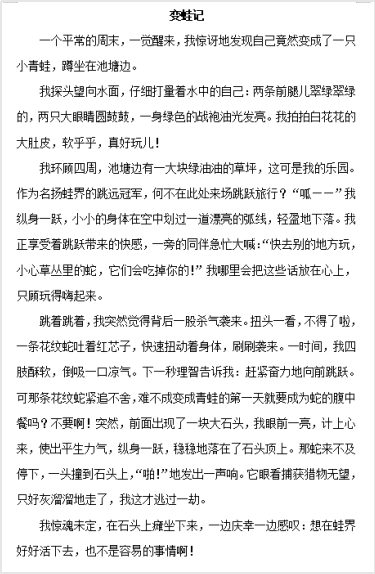

去年的范文《变蛙记》写了变成青蛙后经历的两件事情,一详一略;今年调整为一件事,按照起因、经过、结果写清楚。

两相比较,今年的更好用,适合当下学情。

两篇范文如下:

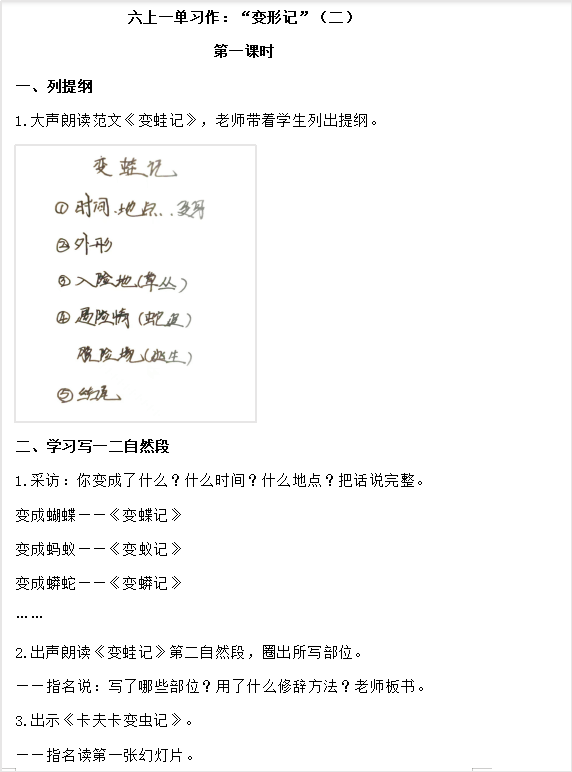

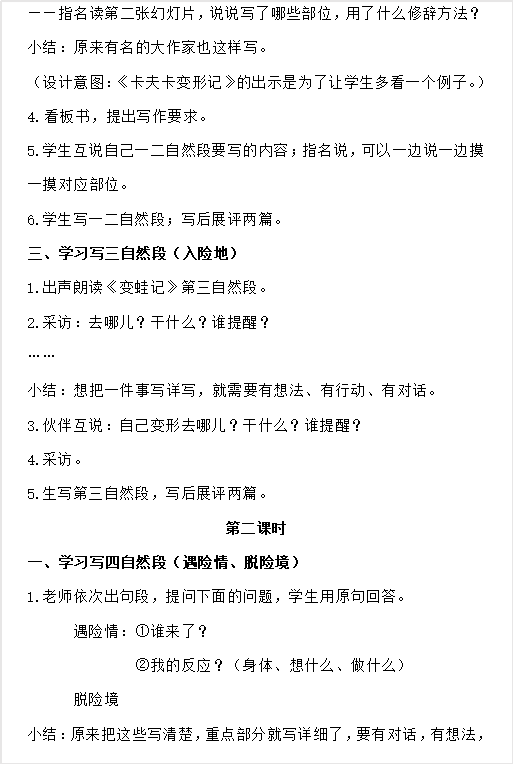

第二,调整了思路。

去年,教了变形后的外形及经历的第一件事的核心部分,即遇到危险时的所做、所思、所言等,其他部分学生自己写。

今年计划逐段带着写,教一教,说一说,写一写,展一展,保证上一次课就有一次的效果。

当然,对于弱的孩子,这样教可能会千篇一律,那就在课堂的展示环节和课后的公号发表平台,用优秀的作品拓展学生的思路。这样保证弱的孩子会写一个,好的孩子可以自由发挥。

第三,调整了故事支架。

这中间的思考颇有点曲折。

范文的三、四自然段写的是变蛙后遇蛇后机智逃生的故事。我最初想的是把故事分为三个环节:①起因:青蛙去了天敌“蛇”经常活动的草丛;②经过:遇到蛇后的各种反应和自救;③结果:蛇口逃生,蛇灰溜溜地走了。

这三个环节非常清晰,用的也是学生听得懂的语言。但是呈现到提纲上的时候,内容太多,不容易一眼就看得懂。

后来,我读了一个课例,执教老师这样划分故事:劫--解--结。当时眼前一亮,不得不承认执教老师非常用心。但仔细琢磨之后,我发现这个支架是不符合班级学情的,它的创建是基于老师视角的,只适合优秀的孩子。为此,我还写了一篇文章阐述自己的观点。

最后,我仔细分析提供给学生的范文《变蛙记》,又结合新读到的一个课例,惊喜地发现范文中隐藏了这样一个叙事支架:入险地--遇险情--脱险境。

这个支架语言通俗易懂,还非常清晰地指向具体要写的内容:①入险地:青蛙到了一个危险的地方,也没有听别人的劝告;②遇险情:青蛙遇到了蛇的追击,并做出了各种反应;③脱险境:青蛙利用自己的机智,逃离了蛇的追击。属于一读就明白,拿来就能用的“招数”。

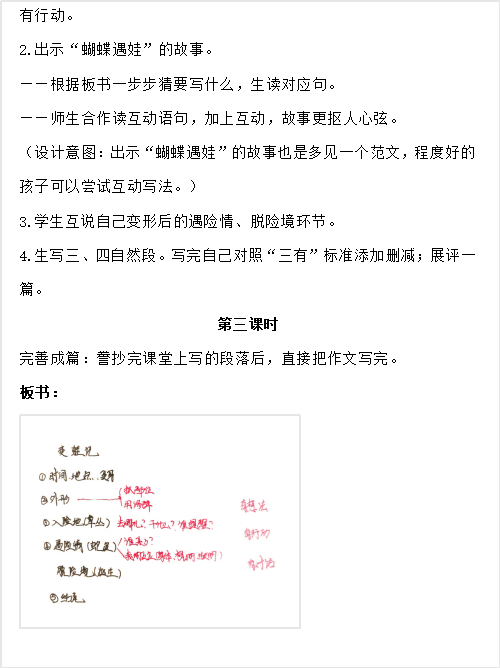

按照前面的种种思考,我把本单元习作教学思路调整如下:

你无法体会,当我手握无数种教学方法和诸多教学经验,却无法贴合当下学情教学的痛苦;

你更无法想象,当我阅读过数篇课例,纵横驰骋,融会贯通,突然发现一条可以抵达当下学生认知的路径的惊喜。

这是独属于一线老师的痛与快乐,痛并快乐。

无论怎样,我都已经欢呼雀跃地想要去课堂上试试了。因为不断地思考,不断地改进,不断地调整,每一堂平常的课变得不平常,它被注入了无限的期待,老师因此憧憬教学,学生因此喜欢课堂。

它,或许已经成了普通生活中,很隆重的庆典。