中国式留学终极悖论,用200万培养出连内衣都不愿洗的“精英”?家长崩溃

2025秋校招季,浙江老张发了一个帖子,后悔送儿子去美国读硕。老张的独子留学归来后,成了全家人的"心结"。这个从小学到大学都让邻居羡慕的"别人家的孩子",在985名校毕业后执意要去美国读硕。老两口咬着牙掏出积蓄送他去了排名前50的学校,中介费、学费、生活费、租房费、机票等共花200多万,满心期待着儿子学成归来能成为他们的依靠。

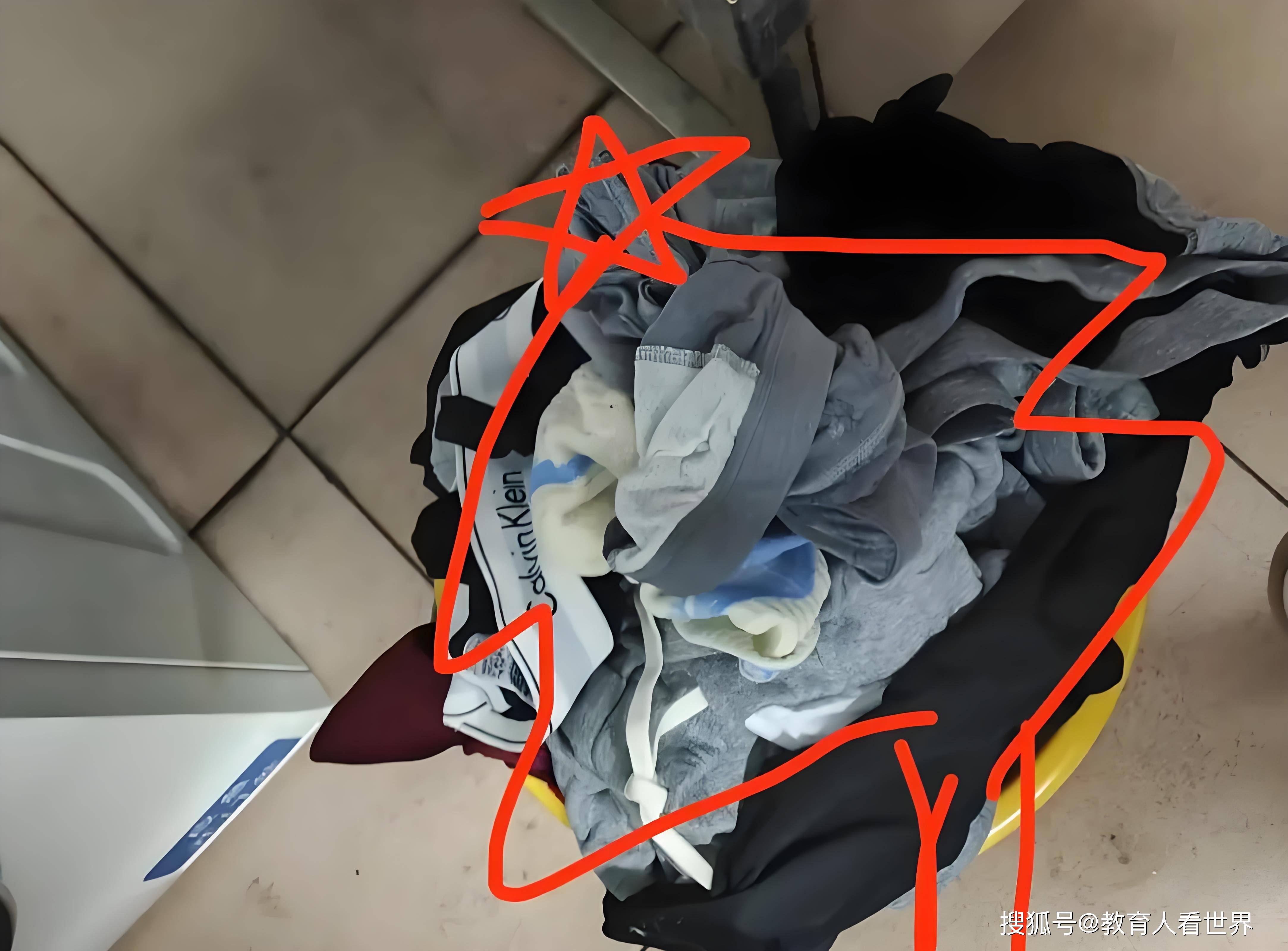

谁也没想到,这成了噩梦的开端。儿子回国后在北上港辗转一年,换了十几份工作,每份都干不过一个月,儿子抱怨,那些高校的校长和公司的老师都是傻缺,自己不愿意在傻缺手下工作。更令人心碎的是,曾经那个会帮妈妈择菜、替爸爸捶背的贴心儿子,如今在家躺平两年,整日沉迷游戏与短视频,连贴身衣物都堆成小山。最让人唏嘘的是他的饭量——一顿能吃掉三人份的饭菜,可对父母的劝说却冷若冰霜,甚至反劝退休的父母"该出去工作,这样更健康"。

老张在深夜对着儿子紧闭的房门崩溃落泪,发文求助,怎么也想不到评论区里那些"幸好没送孩子出国"的庆幸声音。但更让他触动的,是另一位相似遭遇母亲的分享——她的儿子归国后,也是在家躺平玩游戏,在意识到心理困境后,选择每天深夜绕着小区跑五公里,用汗水冲刷抑郁的阴霾。半年后,这位母亲的儿子儿子终于能笑着说出"我先找个能养活自己的活儿"时,老张看到了希望。

这并非简单的"变懒",而是跨文化适应中的心理创伤。就像热带兰移栽到温带需要三年适应期,人的心理适应同样需要时间。海归学子要经历双重适应考验:去国怀乡的离别适应,与归国后的反向文化冲击。那些在异国他乡学会的开阔眼界,成为在国内职场自我劝退的原因;在西方课堂培养的批判思维,回国后却可能与"孝道"传统产生微妙冲突。

老张现在明白了,留学决策不是简单的"投资-回报"计算。他开始反思:如果当初能陪儿子参加短期交换项目提前适应;如果在回国初期带儿子去做职业心理测评;如果家里能保留一个"过渡空间"让儿子慢慢调整……这些"如果"里藏着最深刻的教训。

如今的老张不再急着把儿子推出家门。他陪儿子在小区健身房办了张卡,父子俩每周三次在跑步机上边流汗边聊天,还不时练练肌肉。儿子开始尝试着整理自己的衣柜,偶尔还能给父母煮碗热汤面。这些微小的改变让老张明白:教育从不是一场冲刺跑,而是需要耐心陪伴的马拉松。那些在异国他乡经历的适应期阵痛,终将转化为内心更强大的韧性——这比任何海外文凭都珍贵。

你怎么看待孩子留学这件事?欢迎留言讨论

(图源网络,侵联删)