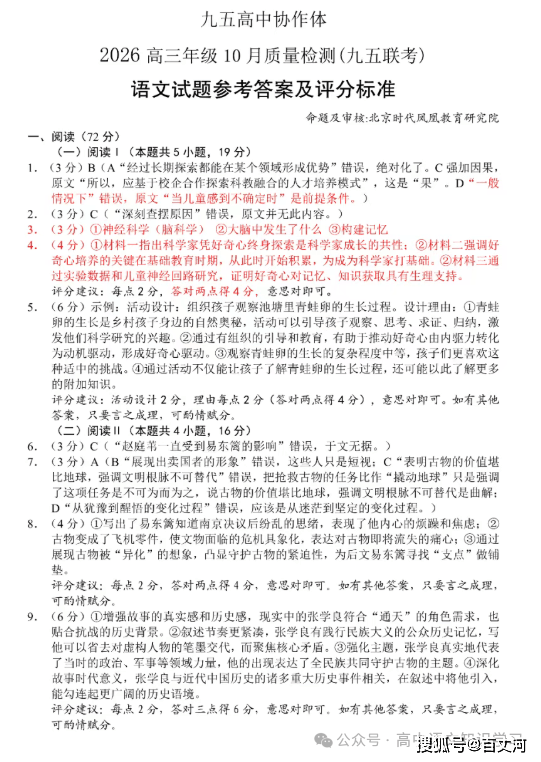

山东省九五高中协作体2026届高三10月联考语文试题及答案

一、阅读(72分)

(一)阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

科技创新特别是原始创新要有创造性思辨的能力、严格求证的方法,不迷信学术权威,不盲从既有学说,敢于大胆质疑,认真实证,不断试验。原创一般来自假设和猜想,是一个不断观察、思考、假设、实验、求证、归纳的复杂过程,而不是简单的归纳。假设和猜想的创新性至关重要。爱因斯坦说过:“提出一个问题往往比解决一个问题更重要。”如果选不准,即使花费很大精力,也很难做出成果。广大科技工作者要树立敢于创造的雄心壮志,敢于提出新理论、开辟新领域、探索新路径,在独创独有上下功夫。要多出高水平的原创成果,为不断丰富和发展科学体系作出贡献。科学研究特别是基础研究的出发点往往是科学家探究自然奥秘的好奇心。从实践看,凡是取得突出成就的科学家都是凭借执着的好奇心、事业心,终身探索成就事业的。有研究表明,科学家的优势不仅靠智力,更主要的是专注和勤奋,经过长期探索而在某个领域形成优势。要鼓励科技工作者专注于自己的科研事业,勤奋钻研,不慕虚荣,不计名利。要广泛宣传科技工作者勇于探索、献身科学的生动事迹。好奇心是人的天性,对科学兴趣的引导和培养要从娃娃抓起,使他们更多了解科学知识,掌握科学方法,形成一大批具备科学家潜质的青少年群体。

(摘自习近平《在科学家座谈会上的讲话》)

材料二:

好奇心驱动是指通过教育方式推动好奇心由内驱力转化为动机驱动,激发学生不断探索。当前我国科技创新政策中关于科教融合的探索主要集中在高等教育阶段,基础教育阶段的科教融合在一定程度上被忽视。实际上,高等教育更偏向于对人类社会已经编码化的知识进行系统化传授和学术化训练,着力提升学生的理论思维和学术能力。有关研究表明,好奇心和创造性思维培养的关键在于基础教育时期的科学引导,创新型人才所必需的基本素质不能仅由高等教育提供,所以,应从基础教育时期开始加强对儿童科学好奇心的培养。

注重选拔优秀学生投身基础研究,通过实施拔尖创新人才培养计划助其成长为未来科技领军者。为解决服务国家重大战略需求的高水平人才紧缺问题,教育部在部分高校推出了“强基计划”,加强数学、物理、化学、生物等基础学科建设和拔尖人才培养,将好奇心驱动与国家需求驱动结合,吸引具有创新潜质的优秀学生成为科技人才后备力量。

在国家层面出台更多政策扶持基础研究,建立开放包容的创新生态体系。基础研究不仅需要自由空间及社会给予的宽容态度,也需要政府给予长期稳定的政策支持。基础研究与新技术是互相促进的关系,基础研究能够为新技术提供原理,新技术反过来会拓展基础研究。所以,应基于校企合作探索科教融合的人才培养模式,引导企业以适当形式加大对高校基础研究和人才培养的支持;鼓励社会以捐赠和建立基金等方式多渠道投入,扩大基础研究的资金来源;创造有利于基础研究的良好科研生态,建立健全科学评价体系、激励机制,鼓励广大科研人员解放思想、大胆创新,让科学家潜心搞研究。

(摘编自李珍《好奇心、创造性思维与科技创新》)

材料三:

好奇心会激活记忆回路,帮助大脑更好地保留新信息。一项发表于2014年的研究进行了这样的实验:研究者会询问参与者一些日常琐碎的问题,并让他们评估对答案的好奇程度。例如“披头士乐队的哪首单曲霸榜时间最长”或者“地球上唯一已知的方形树干生长在哪里”。接着参与者需要在功能性磁共振成像设备中等待14秒钟,才能获得答案。在等待期间,参与者会看一些中性、没有情绪倾向的人脸图像。这项研究发现,人们更容易记住那些激发他们好奇心的问题的答案。奇怪的是,他们也更容易回忆起和这些问题配对出现的人脸图像。大脑成像显示,在这一期间,参与者的大脑海马活动增强,而海马对构建记忆至关重要。该研究的第一作者、英国卡迪夫大学首席研究员马赛厄斯·格鲁伯将好奇心比作一个“漩涡”:它不仅会让大脑记住想知道的内容,还会吸入这一内容周围的附加信息。

凡是被孩子们询问过一连串“为什么”的成年人都知道,孩子们拥有强大的好奇心。根据基德的研究,好奇心神经回路中的基本元素,在生命早期似乎就已经存在了。基德说,对婴儿好奇心的研究表明,这些神经回路早已准备好在一生中引导他们获取知识。婴儿会最大限度地从环境中学习,似乎能意识到意料之外的事件都可能是机会。他们对信息量大的刺激有强烈偏好——人脸会比玩具卡车更有吸引力,而语言会比非人类的声音更具魅力。婴儿对任何新鲜事物都充满好奇,即使是还不会说话的婴儿都能意识到自己的知识不足。基德发现,当儿童感到不确定时,他们会继续尝试学习更多知识,并把学到的知识都储存起来。然而一旦他们觉得自己理解了这些东西,就会对其失去兴趣。在2012年一项颇具影响力的研究中,基德和同事向7~8个月大的婴儿展示了物品从盒子中弹出来的动画场景。她使用眼动追踪仪测量了婴儿的注意力被这些场景吸引的时间,发现他们更喜欢那些复杂程度中等的情景,那些不太容易预测但略带惊喜的情景效果最佳。研究者将这一现象称为“金发姑娘效应”,即人们倾向于选择“刚刚好”或适中的挑战。

(摘编自莉迪娅·登沃斯《好奇心,滚起认知的雪球》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

A.好奇心是科学研究的出发点,科技工作者有了好奇心,再加上专注和勤奋,经过长期探索都能在某个领域形成优势。

B.基础教育应该着力培养学生的好奇心和创造性思维,但实际上对基础教育的科教融合有所忽视,不利于创新型人才的培养。

C.基础研究与新技术是相互促进的,所以要在国家层面出台更多的政策扶持基础研究,建立开放包容的创新生态体系。

D.基德研究发现:一般情况下儿童会尝试学习很多知识,并能把学到的知识储存起来,他们一旦觉得自己理解了就会失去兴趣。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A.材料一引用爱因斯坦的话论证假设和猜想之于创新的重要性,它们是创新的“源头动力”。

B.材料二认为基础教育的科教融合在一定程度上被忽视,这阻碍了好奇心驱动能力的培养。

C.材料一聚焦方向指引与价值倡导;材料二以问题为导向,深刻查摆原因,提出解决方案。

D.材料三既使用专业术语保证科学严谨,又有通俗案例、直白表述,兼具专业性与通俗性。

3.根据材料三的内容,在下面文段的横线处补写出恰当的语句,每处不超过10个字。(3分)

包括基德在内的很多研究者都对好奇心充满兴趣,他们的研究领域涉及 ① 、教育学和心理学等。当我们处于“睁大眼睛、充满求知欲”这种所谓的好奇状态时, ② ?科学家正试图构建出整个过程,探究大脑如何关注新奇事物,如何触发海马活动而 ③ 的。

4.加来道雄《一名科学家的教育历程》告诉我们一个道理:好奇心是一个科学家成长的重要因素。材料中也有对这个道理的论述,请简要概括。(4分)

5.《光明日报》曾发起了一项旨在以多元化活动激发乡村孩子的好奇心的“好奇心计划”,请你为该计划设计一项活动,并结合材料阐述设计的理由。(6分)

(二)阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

国宝(节选)

祝勇

易东篱骤然醒来的时候,寒风正在窗外咻咻地刮着,像无形的怪兽,在紫禁城的夹道里横冲直撞,飞檐上的脊兽被风打磨出了包浆。天色正阴沉下来,室内没有开灯,晦暗的天光自窗口倾泻下来,有气无力地垂落在桌案上一堆纸页上。他强打精神,挺起僵直的腰身,随手理了理桌上的文件,一页电文映入他的眼帘:

今早政会召集讨论保存故宫古物办法……议决,各委员签字,呈请中央拍卖故宫古物购飞机。

他想起来了,这页电文下午就送来了,只是他还没有想好,应该如何回复。

一个多月前,在经历了一番苦战之后,日本人叫嚷着爬上了山海关斑驳的关墙,占领了这个卡在东北与华北之间的军事要塞。这件事沉甸甸地压在每一个北平人的心上。山海关距离北平只有二百八十公里,沿途尽是平原大道,日军如果占领了山海关,北平就失去了最后一道屏障,日军的机械化部队旦夕之间可以到达北平。

易东篱深爱着这座城。在他眼里,这座文化古城是那么庄严璀璨,那么深邃浩大。宏伟的宫殿、厚重的城墙、秩序谨严的街巷、鳞次栉比的店铺,到处闪耀着古老文明的不朽魅力。但这座文化古城,最经不起的就是战火的摧残。自安史之乱到八国联军入北京,这座城几度被推向危境,甚至走到了毁灭的边缘,又几度浴火重生,彰显出中华文明的坚韧。只有古物,一旦损毁,就不能重生。远的不说,就说英法联军火烧圆明园,易东篱虽未亲历,却从一些书册中读到过当年的景象,“夷人烧圆明园,夜火光达旦烛天”这样的文字让他感到心惊胆战、心有余悸。

悲剧难道会重演吗?一旦日本人打来,这贮满古物的宫殿怎么办?把故宫的古物全都运走,这可能吗?故宫的家当,何止千万,仅民国十三年溥仪出宫后,“清室善后委员会”清点出的古物,就多达上百万件。把这些坛坛罐罐全都搬走,除非你有撬动地球的神力。就算能把故宫的古物搬走,北平还有颐和园、圆明园、景山、国子监、五坛八庙,更不用说北平城有数千座牌楼、几万座宅院。到处都是古物,怎么搬呢?要用多少人,多少车,多少钱,几辈子时间?

易东篱知道,自己已经陷入了死局。假如不走,故宫必遭逢大难,自己也将为故宫陪葬;假如把古物运走,关山迢递,任重道远,他不仅要把古物安全地带出去,更要把古物安全地带回来。不要说南迁失败,哪怕古物损失半件,身为故宫院长,他自己也无颜再见江东父老,必将一死以谢国人。走也死,不走也死。等死,死国可乎?与其坐以待毙,不如放手一搏,故宫古物,还有他自己,或可向死而生。

天将降大任于斯人也……蓦然,他想起孟子的这句名言。

就在前一天,南京“中央行政会议”开会,讨论处理故宫古物办法。会议一直鏖战到深夜,最终通过一项决议:将故宫古物全部拍卖,用于购买五百架飞机!开会时提案人伸出手掌,把五指展开到夸张的程度,反复强调说,可以换五百架飞机,这是五百架,不是个小数目,五百架啊!有人附和说,是啊,有了这五百架飞机,我们能少丧多少国土,少损多少古物,何必为故宫这个小局,牺牲了国家的大局?

参加会议的赵庭苇曾经是“清室善后委员会”委员,当时担任故宫博物院总务处长,听到这样的决议,差点儿背过气去,把桌子拍得山响,驳斥道,故宫古物天大的事,怎么就成了“小局”?故宫这个“小局”若不在了,你在全中国、全世界打灯笼找,有本事你就再找回一个故宫给我看看?心里还忍不住暗骂了一句:脑壳子被门挤了!不等会议宣布结束,他就匆匆离席,跑去给易东篱发电报,让他先想个对策。

易东篱颓然地坐在椅子上,脑子里一片空白。对于故宫古物的去向,他并没有成熟的考虑,但底线思维告诉他,抗战固然重要,但绝不能用故宫的古物当炮灰。我们国家是穷,几乎是拿着烧火棍与日本的飞机军舰打仗,但是,倘把文化的根脉都丢了,我们民族就万劫不复、永难翻身了。这些零圭断璧、瓦棺篆鼎,并非一般的古物,而是绝地通天的使者,是建业兴邦的见证,是祭祀祖先的重器。千年丹青、万里河山、亿兆斯民,这些古物是我们文明的证词,没有了这些古物,我们中华民族上下八千年的文明就失去了依凭。他必须马上想办法,去阻止这个愚蠢而疯狂的想法,但有什么办法可想?

此时,故宫里的瓷器、青铜器、古画、法书、珍本善本变成了机翼、轮胎、机枪、机炮、发动机、起落架,最终组装成五百架飞机飞进了易东篱的大脑,升腾、回旋、俯冲,做杂乱无章的运动,带着巨大的噪音,划出一条条交织混乱的轨迹。

南京决议已然成案,易东篱一个故宫院长纵有天大本事也断然不可能推翻。他心里想,要撬动地球,他必须找到一个合适的支点。那个支点存在吗?它一定存在。他下意识地拉开抽屉,在里面扒拉来扒拉去,最终拿出故宫博物院理事会的花名册,一页一页地翻动着,目光从那些熟悉又高不可攀的名字上一一扫过。突然间,他的目光定住了,旋即啪的一声拍响了桌案,斩钉截铁地说:他就是支点!

易东篱迅速操起桌上的毛笔,在电文纸上写下几行字:

闻政务会议有人主张拍卖古物,不胜骇异。故宫所藏关系全国文化,中外观瞻所系,乞公设法劝阻,始终保全,感盼无既。

那一时刻,易东篱思绪豁然开朗,身心骤然通透。他深知,既然他不能通天,那就不如找找能够通天的人。这个人不是别人,正是故宫博物院理事会理事张学良……

(有删改)

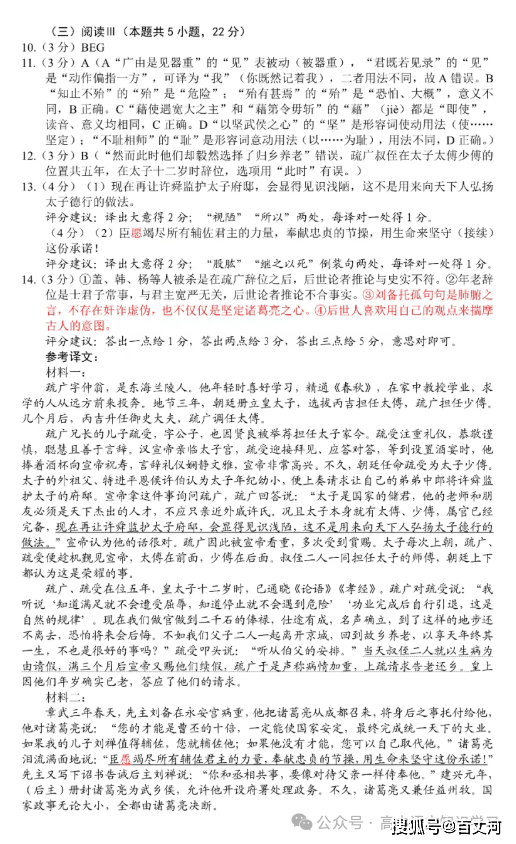

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3分)

A.起初易东篱对搬迁故宫古物是缺乏信心的,因为古物太多,有的能搬走,有的是不能搬走的,需要的人力物力根本无法估算。

B.易东篱清醒地知道,古物不走,自己势必一死;如果运走,也可能一死以谢国人。但自己不能坐以待毙,放手一搏或许能赢得机会。

C.赵庭苇一直受到易东篱的影响,也是一个忠诚的古物守护者,他听到决议后当场就怒斥了那些决议者,并和他们据理力争。

D.易东篱认为古物是中华民族文明的证词和依凭,这样解读点明了守护古物的本质:守护的不是“坛坛罐罐”,而是民族的根与魂。

7.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,正确的一项是(3分)

A.文章开头将寒风比作“无形的怪兽”,既写出北平冬日的凛冽,也象征了日寇逼近的威胁。

B.南京行政会议上提案人五指张开到夸张程度,反复强调五百架飞机,展现出卖国者的形象。

C.把抢救古物的任务比作“撬动地球”,表明古物的价值堪比地球,强调文明根脉不可替代。

D.文中摘录两段前后关联的电文,展现易东篱从犹豫到醒悟的变化过程,凸显他的担当精神。

8.文中画横线段落描写了易东篱的思绪,意蕴丰富,请简要分析。(4分)

9.文章结尾,易东篱找到的“通天的人”并不是虚构的,而是张学良这个真实的历史人物。这样写带来怎样的叙述效果?请谈谈你的理解。(6分)

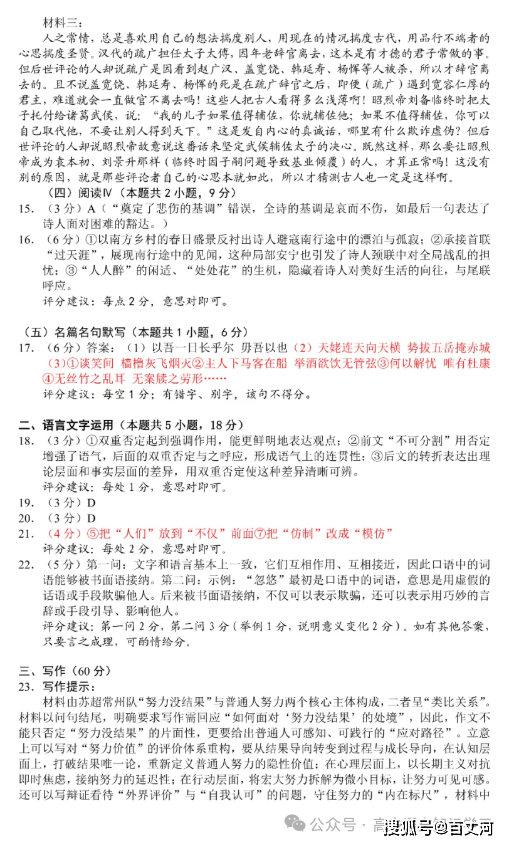

(三)阅读Ⅲ(本题共5小题,22分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

疏广字仲翁,东海兰陵人也。少好学,明《春秋》,家居教授,学者自远方至。地节三年,立皇太子,选丙吉为太傅,广为少傅。数月,吉迁御史大夫,广徙为太傅。

广兄子受字公子,亦以贤良举为太子家令。受好礼恭谨,敏而有辞。宣帝幸太子宫,受迎谒应对,及置酒宴,奉觞上寿,辞礼闲雅,上甚欢说。顷之,拜受为少傅。太子外祖父特进平恩侯许伯以为太子少,白使其弟中郎将舜监护太子家。上以问广,广对曰:“太子国储副君,师友必于天下英俊,不宜独亲外家许氏。且太子自有太傅、少傅,官属已备,今复使舜护太子家,视陋,非所以广太子德于天下也。”上善其言。广由是见器重,数受赏赐。太子每朝,因进见,太傅在前,少傅在后。父子并为师傅,朝廷以为荣。

在位五岁,皇太子年十二,通《论语》《孝经》。广谓受曰:“吾闻‘知足不辱,知止不殆’‘功遂身退,天之道’也。今仕官至二千石,宦成名立,如此不去,惧有后悔。岂如父子相随出关,归老故乡,以寿命终,不亦善乎?”受叩头曰:“从大人议。”即日父子俱移病满三月赐告广遂称笃上疏乞骸骨。上以其年笃老,皆许之。

(节选自《汉书・隽疏于薛平彭传》)

材料二:

章武三年春,先主于永安病笃,召亮于成都,属以后事,谓亮曰:“君才十倍曹丕,必能安国,终定大事。若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取。”亮涕泣曰:“臣敢竭股肱之力,效忠贞之节,继之以死!”先主又为诏敕后主曰:“汝与丞相从事,事之如父。”建兴元年,封亮武乡侯,开府治事。顷之,又领益州牧。政事无巨细,咸决于亮。

(节选自《三国志・诸葛亮传》)

材料三:

人之情好以己度人,以今度古,以不肖度圣贤。汉疏广为太子太傅,以老辞位而去,此乃士君子常事。而后世论者谓广见赵、盖、韩、杨之死故去。无论盖、韩、杨之死在此后,藉使遇宽大之主,遂终己不去乎!何其视古人太浅也!昭烈帝临终孤于诸葛武侯,曰:“嗣子可辅,辅之;若不可辅,君可自取,毋令他人得之。”此乃肺腑之言,有何诈伪?而后世论者谓昭烈故为此言以坚武侯之心。然则将使昭烈为袁本初、刘景升而后可乎!此无他,彼之心固如是,故料古人之亦必如是耳。

(节选自崔述《考信录》)

10.材料中画波浪线的部分有三处需加句读,请用铅笔将答题卡相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

即日父子俱A移病B满C三月D赐告E广F遂称笃G上疏H乞骸骨。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.见,表被动,与《孔雀东南飞》“君既若见录”的“见”用法相同。

B.殆,危险,与《齐桓晋文之事》“殆有甚焉”的“殆”意义不相同。

C.藉,音jiè,即使,与《陈涉世家》“藉第令毋斩”的“藉”读音、意义均相同。

D.坚,形容词使动用法,与《师说》“不耻相师”的“耻”用法不相同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)

A.疏广很有才学,常在家中授课,吸引了很多远道而来的求学者,他的侄子疏受也聪明而有礼节,这些是他们日后辅佐太子的重要保证。

B.疏广否决了许伯的建议,得到皇帝的认可,因此叔侄两人在朝廷的地位得到巩固,威望得到提升,然而此时他们却毅然选择了归乡养老。

C.蜀后主刘禅谨记先主刘备的遗训,对诸葛亮敬重有加,封他为武乡侯,后来又让他兼任了益州牧,国家大小事情,都听从他的决断。

D.崔述认为,有些人喜欢揣度别人是人之常情,他们枉顾历史实情,揣测疏广叔侄辞位归乡的原因,怀疑刘备对诸葛亮临终托孤的真情。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)今复使舜护太子家,视陋,非所以广太子德于天下也。(4分)

(2)臣敢竭股肱之力,效忠贞之节,继之以死!(4分)

14.崔述驳斥后世论者歪曲疏广辞位、刘备托孤事实的理由有哪些?请结合材料简要概括。(5分)

(四)阅读Ⅳ(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

避寇南行

吕本中

何处田园不是家,尽扶衰病过天涯。

山村酒熟人人醉,客路春浓处处花。

敢道岭南无贼马,侧闻江左尚风沙。

囊空甑倒君休笑,亦有新诗伴齿牙。

15.下列对诗歌的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.诗歌开篇即写诗人为了躲避战乱而舍弃田园,抱病南行,奠定了悲伤的基调。

B.战乱之下的诗人无法预料相对偏远的岭南是否安全,暗含对时局动荡的担忧。

C.“囊空甑倒”是诗人逃亡生活的真实写照,看似自嘲,实则是面对苦难的坦然。

D.与匮乏的物质生活相比,诗能丰盈诗人的精神世界,这是对文人风骨的坚守。

16.颔联描写的景象有怎样的表达效果?请简要赏析。(6分)

(五)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)班会课上,李老师希望同学们能踊跃发言,就用《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中“ ▲ , ▲ ”两句来打消他们不敢说话的顾虑。

(2)小刚登上五岳之一的泰山,不禁对李白《梦游天姥吟留别》中“ ▲ , ▲ ”两句产生疑问,天姥山怎么会比泰山还高呢?

(3)王老师给同学们讲解古诗词中的借代手法,他举了“ ▲ , ▲ ”两句做例子。

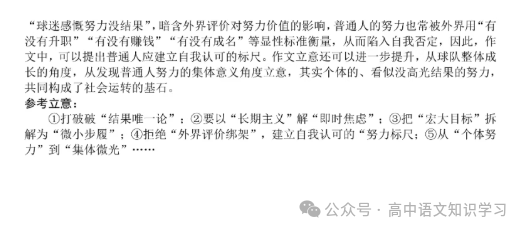

二、语言文字运用(本题共5 小题,18分)

阅读下面的文字,完成各题。

文字(书写符号)和字音不可分割,因而文字(书面语)和语言(口语)也就不可能不相符合,但是事实上文字和语言只是基本上一致,不是完全一致。这是因为文字和语言的使用情况不同。说话的时候,除了一个一个字音之外,还有整句话的高低快慢的变化, ,用来表示是肯定还是疑问,是劝告还是命令,是心平气和还是愤愤不平,是兴高采烈还是悲伤抑郁,是衷心赞许还是嘲讽讥刺,等等不一;写东西的时候没有这一切便利,标点符号的帮助也极其有限。

另一方面,语言和文字又互相作用,互相接近。语言里出现一个新字眼或者新说法,慢慢地会见于文字,例如“棒”“搞”“注点儿意”;文字里出现一个新字眼或者新说法,慢慢地也会见于语言,例如“问题”“精简”“特别是”。剧作家和小说作者得尽可能把人物对话写得流利自然,生动活泼,虽然不能完全像实际说话。而一个讲故事或者作报告的人,却又决不能像日常说话那样( ),即使不写稿子,也会更像一篇文章,脉络周全。

①一般说来,②文字比语言更加保守。③这是因为人们只听到同时代的人说话,④听不到早一时期的人说话;⑤可是不仅人们能看到同时代的文字,⑥而且也能看到早一时期的文字,⑦能仿制早一时期的文字,⑧因而已经从口语里消失了的词语和句法却往往留存在书面语里。

18.文中加点处为什么要用双重否定?(3分)

19.下列填入文中第一段横线处的句子,衔接最恰当的一项是(3分)

A.各种脸上的表情,以及特殊的语调,甚至浑身的姿态

B.各种特殊的语调,以及浑身的姿态,甚至脸上的表情

C.各种浑身的姿态,以及脸上的表情,甚至特殊的语调

D.各种特殊的语调,以及脸上的表情,甚至浑身的姿态

20.下列填入文中第二段括号内的词语,恰当的一项是(3分)

A.东拼西凑 B.断断续续C.语无伦次D.支离破碎

21.文中第三段标序号的部分有两处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言准确流畅,逻辑严密。可少量增删词语,不得改变原意。(4分)

22.有些词语先在口语中出现,之后被书面语接纳。比如“接地气”,最初是口语中形容贴近生活、贴近普通大众,后来逐渐出现在书面语中,用于评价政策、作品等贴近实际。请根据文中语言学家的观点分析这种现象的合理性,并再举出一个类似的词语,说明其变化。(5分)

三、作文

23. 阅读下面的材料,根据要求写作。

苏超足球联赛中,常州队的表现让不少球迷感慨“努力没结果”,拼尽全力还是迎来一场场的失败。生活中,普通人的努力也常常面临类似处境,那么我们应该怎么办呢?

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于 800 字。