父母的人格才是孩子的起跑线

1、孩子的起跑线是什么?

“不能让孩子输在起跑线上”这一振聋发聩的箴言,让望子成龙、望女成凤的父母纷纷开始为孩子的教育行动:择名校、学区房、补习班……可怜天下父母心,只要能让孩子不输在起跑线上,父母为了孩子的教育可以倾其所有。

但是这样真的是孩子的教育最合适的选择吗?

作为一个从一个湖北县级市出生成长,完成九年义务教育,然后一路到首都北京读研工作的平凡女孩来讲,扪心自问,我看到从大城市出生的同学们所拥有的,是我从小不曾体验过的,是我所羡慕的。他们家庭的物质水平,从小就全世界旅游,见过很多大场面是在小城市长大的我望尘莫及的。

可能他们一个包包一双鞋的钱就是我辛苦攒下来第一笔工资给爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公买礼物的钱;可能他们轻易就能够到的名校的门槛是我拼命努力没日没夜学习才能够得到的一张沉甸甸的录取通知书;可能他们在全世界旅游的时候,我还在利用好不容易攒下来的钱报一个向往已久的学习班,除了学习以外还得花费5、6个小时往返地铁;可能他们在家中的大房子中吹着空调看着电视的时候,我还在刚搬进去几平米的小房子里面打扫着地上的蟑螂蚂蚁;可能他们在领导和老师面前的镇定自若就像面对自家家长一样,可是我内心就生怕自己做错了什么一样,小心翼翼,如履薄冰……

我也自卑过,但是我想到父亲对我说过的一句话:“努力不一定有好结果,但是努力一定有结果,努力的好结果一定在某一天以一种意想不到的方式来到你的身边。”我就坚定了自我,不为周围的纷扰而动摇。

其实,在大城市的同学们未尝不是在羡慕着我呢?小城市极其自由的生长空间,富有人情味的人际关系让我获得了充足的内心滋养,这是在大城市长大的孩子们向往的。

如果以名校、学区、家庭背景为起跑线,我早就输在我的同学们背后了,可是是什么能够让我任然能够不卑不亢坚定着自己?依然为自己的理想拼搏奋斗?唯一的解答可能就是我父母带给我的人格的力量。

作为一个学习从事心理健康教育13年的心理健康教师,在海淀区某知名小学实习的时候,有一件事情引起了我的反思。

担任广播台的指导老师的时候,有两个小女孩是我的指导学生,在刚刚见面的时候,这两个小女孩就在互相炫耀着自己的家庭:“我的爸爸是北大教授,我家有一辆奥迪。”“我妈妈是中科院教授,我们家有一辆奔驰。”谈话的内容离不开对自己家庭的描述,当然这两个小女孩是非常优秀的,因为优秀才会被选拔进学校的广播台。但是她们的对话却让我感到无法走进她们内心,除了家庭带给她们的种种光环和她们优秀的表现,我无法了解她们是一个怎样的孩子。

在组织学校心理团体活动的时候,有一个小男孩引起了我的注意,他遵守纪律,谦逊,在活动结束分享感受的时候总能够十分恰如其分地说出自己的观点和情感。有一次我们一起离开学校的时候,他还兴致勃勃跟我说起他读过的书,生活学习中的情感和思考,还跟我说起自己的妈妈在学校当保洁员,待会儿等妈妈一起放学回家。和他的交往却让我感受到一种亲切,被信任的感觉。

很简单的两件小事情,却让我思考了很久。作为一名心理健康教师,我认为这三个孩子都是优秀的,每个孩子都有自己的闪光点。但是你问我更喜欢谁?我更喜欢那个小男孩,因为他让我感受到了他的情感和思考,他对自己内心世界是自信的,自信的孩子才敢于敞开内心。

小男孩输在起跑线上了吗?没有,他有他自己的人格力量,我想这一定是他父母带给他的。

不要再说“寒门再难出贵子”,在教育资源越来越趋于公平的当今社会,孩子的起跑线不是名校、学区和家庭背景,而是父母的人格力量。

2、重新认识教育

(1)什么是教育?

从英文上看“educate” 的意思就是“pull out”(拉出来),教育从这个意义上面讲,就是要“拉出来”,要“拉”什么出来呢?怎么个“拉”法呢?

“拉”出来的是孩子的健康的人格,正确的三观,是丰富的知识、稳定的情绪、良好行为习惯和健康的交往。

这个“拉”,是启迪,启蒙;是教导,引导。父母言传身教,身先士卒,成为表率,然后去教育孩子。

(2)教育的规律

教育是一门事业,是一门艺术,更是父母的必修课,生活日常。教育是培养人的社会实践活动,需要遵循一定规律的。辩证唯物主义告诉我们:按照客观规律办事,首先我们就需要去认识客观规律。

我认为两方面的理论知识是需要学习的:一个是人的身心发展的规律,涉及发展心理学的内容;第二是教育的普遍规律,涉及教育心理学的内容。

家庭教育更是如此,它是父母教育孩子的实践活动。需要学习的是:父母和孩子的身心发展规律,还有家庭教育中的普遍规律。如此,家长在教育孩子的问题上不说得心应手,至少是内心笃定有谱的。

3、父母教养方式的四种类型

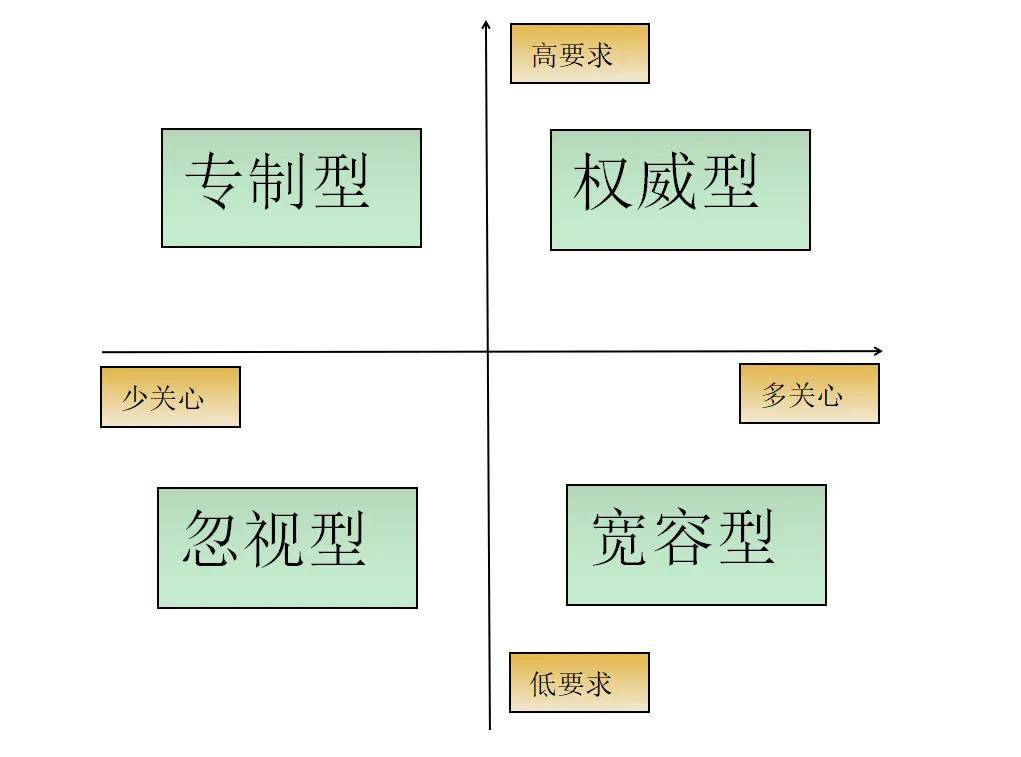

心理学家根据父母对孩子的关心和要求两个维度把父母教养方式分成了四种类型:权威型、专制型、宽容型和忽视型。不同的父母教养方式有不同的教育结果。如下图:

父母教养方式

(1)权威型

高要求多关心。他们对孩子的期望很高,并用行为的结果教育孩子,但与专制型父母的不同之处在于,他们会以温和的方式对孩子提出高标准,并且会尊重孩子的意见:他们非常愿意倾听孩子的想法与感受,而且通常会营造一种民主的家庭氛围。权威型父母往往很重视培养孩子推理与解释的能力,以此帮助他们学会预期行为的结果。

《津巴多普通心理学第7版》 第290页 菲利普·津巴多 Philip George Zimbardo

(2)专制型

高要求少关心。父母通常认为:管教不严会惯坏孩子。他们要求孩子行为一致与服从,并且无法忍受孩子对规则提出异议,否则就会对孩子施以惩罚或威胁施以惩罚。

《津巴多普通心理学第7版》 第290页 菲利普·津巴多 Philip George Zimbardo

像现在的“鸡娃教育”,父母给孩子报了特别多的兴趣特长班,对孩子的日常作息非常严格控制,让孩子没有喘息的空间。类似于热播剧《小别离》中的董文洁的教育。

但要是逼得太狠,从《小欢喜》的英子,到《小舍得》的子悠,都是前车之鉴。

(3)宽容型

低要求多关心。父母很少给孩子制定规则,而是让他们自己做决定。宽容型父母像权威型父母一样关心孩子并且重视沟通,但是他们会将大部分决策的责任交给孩子。宽容型父母认为比起遵循父母设定的规则,孩子会从自己决定的行为结果中学到更多。

《津巴多普通心理学第7版》 第290页 菲利普·津巴多 Philip George Zimbardo

热播剧《小舍得》中,南俪夫妇是“快乐教育”的拥趸,不追求成绩,坚持素质教育,让孩子在自己喜欢的唱歌及画画方面都尽最大能力的满足及培养,快乐过完自己的童年。

南俪夫妇一直致力于给孩子打造快乐成长的环境,可是等夏欢欢上了五年级之后,这种不加管束的教育模式让孩子的学习直接下滑到班级倒数,被同学嘲笑、失去竞选班级干部资格,才让南俪夫妇感到着急。

(4)忽视型

低要求低关心。父母不是对孩子漠不关心,就是排斥孩子,有时甚至到了忽视或者虐待的程度。这类父母通常过着充满压力的生活,他们根本没有时间和精力抚养孩子。

《津巴多普通心理学第7版》 第290页 菲利普·津巴多 Philip George Zimbardo

研究表明,权威型父母教出的孩子往往很自信、独立而且积极热情。总体而言,这些儿童比其他三类儿童幸福得多,他们的问题更少,而且更加成功。宽容型父母或忽视型父母教出的孩子通常不够成熟,更容易冲动,依赖性更强,要求也更高。专制型父母教出的孩子通常容易焦虑,而且没有安全感。实际上,在一些案例中,专制型教养方式可能是导致儿童反社会行为的风险因素。

《津巴多普通心理学第7版》 第290页 菲利普·津巴多 Philip George Zimbardo

家庭教育中要有要求——不带敌意的坚决;要有关心——不带诱惑的深情。权威型的家庭教养方式不同于“鸡娃教育”的专制型,更不同于“快乐教育”的宽容型,对孩子教育是最好的。