陕师大教授痛批温儒敏:语文教材越改越难,学生负担越来越重

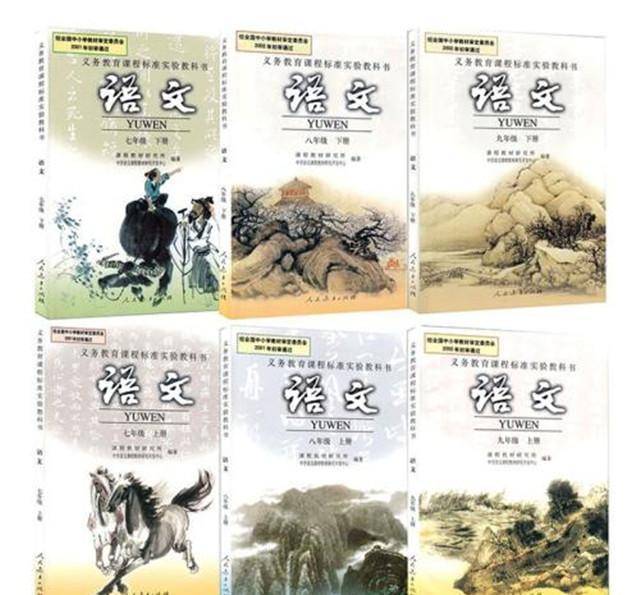

陈继儒曾说过,灯火纸窗修竹里,读书声。在那个温暖的风中,鸟鸣声碎,阳光洒在窗棂上的时光里,仿佛一人捧书,心中有梦,眼前是浮生的悠悠。多少年过去,曾经承载着中华文化深厚底蕴的语文教材,何时变得像一个沉重的枷锁,让孩子们感到窒息? 教材改革,愈加艰难 近年来,随着国家教育改革的推进,高考逐渐成为教育体制改革的核心之一。许多地方从自主命题转向统一命题。在新形势下,语文新教材的出台也成了改革的一部分。然而,令人费解的是,这些新教材并没有简化内容,反而让学生的负担更重。新增的许多难懂的篇目,不仅拗口难懂,背诵起来也是困难重重,甚至有的要求已经提高到了前所未有的水平。 温儒敏曾对语文高考做出过评价,他曾说过,语文高考最后要实现让15%的人做不完!这句话令人震惊,虽然他后来多次否认这句话,但其核心意思没有太大差别。无论如何,最终的目标都指向了提高高考语文试卷的难度,旨在拉开考生之间的差距。 陕西的教授程世和曾严厉批评温儒敏,指出在提升考试难度的同时,反而给学生施加了更大的压力。他对语文教材改革提出了许多质疑,直言语文的病症在哪里?是读书太少。他不仅对高考生提出了疑问,也对中小学学生的现状作出了相应回应。 作为语文教材的编制人,温儒敏一直秉持着从小学阶段开始强化语文教学的理念。借着教材改革的契机,他独立推动了教材的重新编排,按照自己的构想大幅增加了古诗文的比例,并要求学生进行大量的课外阅读。按照他的要求,部编版教材中的古诗文篇目比人教版多出了55篇,高中必背的古诗文也从原来的14篇增加到了72篇。很多教材编委自己都未必能完全记住这些篇目,更何况是那些还在青少年时期、已经肩负沉重学业压力的学生呢? 像李密的《陈情表》、魏征的《谏太宗十思书》、欧阳修的《五代伶官传序》、苏洵的《六国论》等篇目,文字复杂且深奥,远离当代生活,却被要求成为学生的必背篇目。这些要求无疑让学生承受了更多负担,而在当前的教育环境下,教材越来越难,学生的压力也越来越大,如何能轻松应对这些课业呢? 教材改革过于急功近利,要求学生在不合适的年龄去学习一些未来多年才能理解的知识,这样的做法无疑是拔苗助长。学生和教师在学习的角度上始终有差距,站在不同的高度看问题,才会明白那些看似简单的要求,其实给孩子们带来了多么沉重的压力。 学生负担加重 部编教材以读书为要,专治不读书,这种口号虽然一度振聋发聩,但程世和教授深入分析后指出,当前学生读书少的根本原因,往往并不完全归咎于孩子们的懒惰,而是教育体制和社会环境的多重压力。在中小学阶段,孩子们几乎被压得喘不过气来:学校的课程安排从早到晚,作业即便少,也常常要做至深夜。高中生的情况更为严重,他们背负着来自老师、家长和名校的巨大压力,每天从早到晚都在为考试做准备,几乎没有时间休息。 而在这种高强度的学习下,学生们还能抽出时间来阅读吗?显然是非常困难的。然而,温儒敏却把问题归咎于网络的影响,他认为像《王者荣耀》等游戏,以及短视频平台如抖音和快手,导致孩子们的注意力分散,缺乏对阅读的兴趣。 然而,程世和教授认为,这种说法并不完全合理。大多数孩子并非生活在网络世界的包围之中,他们仍然保持着一定的距离。问题的根本并不完全在孩子身上,教育主管部门同样应当承担一部分责任。每次提到减负时,教育界常常喊得很响亮,但现实中,孩子们的负担并未得到有效减轻。实际上,减负的号召往往只是形式上的,而学生们身上沉重的学业包袱依然未能卸下,疲惫的神情足以证明这一点。

教材内容的不断扩展和难度的提高,不仅让学生感到疲惫,老师和家长也面临着同样的困境。减负的真正意义,并不在于让教材更加繁重,而是在于精简内容,去除那些过于复杂和不必要的部分,让孩子们能够专注于那些真正有意义的学习内容。 救救孩子! 在那个黑暗的年代,鲁迅先生曾经为孩子们发出过呼喊:救救孩子!今天的我们似乎也在不断地加重孩子们的负担,试图通过增加阅读量来提高语文素养,但这真的是提高教育质量的正确方式吗?真正的教育不应该只是单纯的知识堆砌,而是要为孩子们提供更多的自由空间,让他们像野草一样自由生长,最终成就我们所期待的样子。 李商隐的《北青萝》里有一句:独敲初夜磐,闲倚一枝藤。这句诗提醒我们,在最合适的时光里做最适合的事情。教育的改革应该慎之又慎,不能一味追求短期效果,而要关注长远的健康成长。