大一就变高三,985分流暗战升级,万字论文成内卷标配

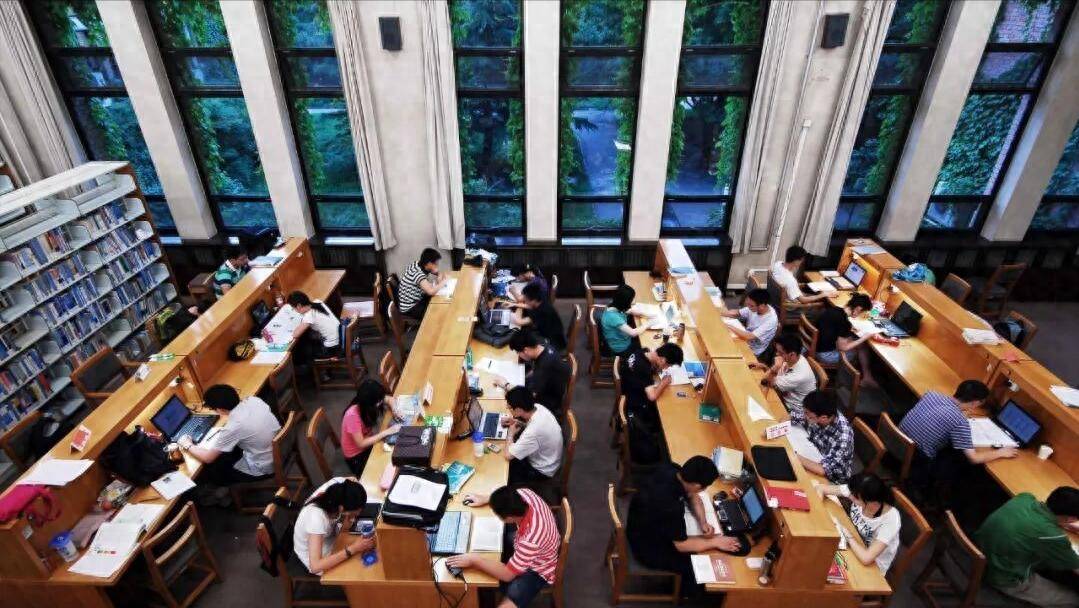

刚踏进华东师范大学的校门,陈曦本以为能告别高三的紧绷状态。

没想到开学没多久,高考的竞争模式就原封不动复刻到了大学校园。

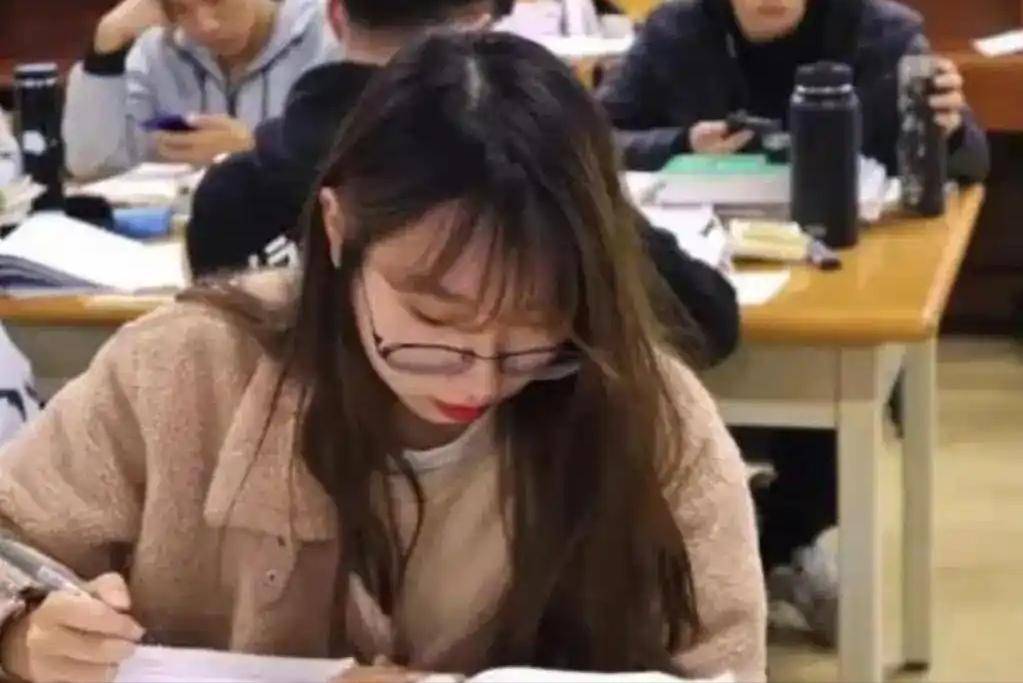

西方文化通论这门专业课,陈曦会把老师的讲解全程录下来。

回到寝室,他再花一个半小时重新梳理。

同学的内卷程度,超出了他的想象。

有同学提交的课程论文,字数达到两万字,而教师设定的要求仅为四千字左右。

线上课程的测试题,有人会反复刷上二十余遍,只为拉高平均得分。

这种氛围很难让人不被裹挟。

陈曦本来想按自己的节奏完成论文,后来发现身边人都在比字数,他也忍不住加入了这场无意义的比拼。

同济大学的严华,怕是最有体会这种被迫加速的感觉。

他从小就是旁人眼中的优等生,一路闯过中考高考的重围,满心向往建筑学专业。

受招生政策限制,他只能进入“建筑规划景观与设计类”大类。

这个大类包含六个下级专业,热门的建筑学名额有限。

分流规则看似是志愿优先,实际操作中却变成了综合学业表现优先。

严华刚入学时缺乏危机意识,等他反应过来,已经落后一截。

同学提交的房间作图,不仅有基本结构,还会细致勾勒陈设,精细度堪比照片。

模型制作上,严华用机刻打印拼接,一次花费两三百元。

有些同学则直接选择3D打印,单次支出高达一千五百元。

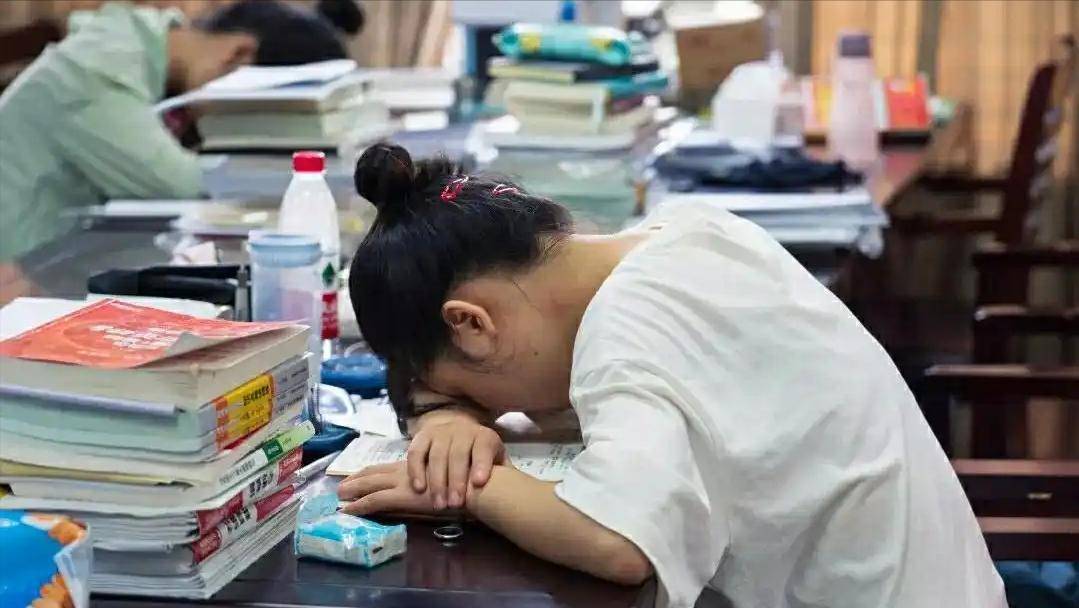

如此看来,凌晨三点睡觉成了常态,也不算意外。

上海交通大学的徐宇,当初报考工科试验班时,只看重学校的名望。

他没仔细研究分流细则,直到入学后才发现,自己跳进了一个庞大的竞争池。

这个试验班包含七个学院,热门的软件工程专业和冷门的船舶专业被捆绑在一起。

徐宇的高考省内排名在一千名左右,这个位次让他在热门专业的角逐中毫无优势。

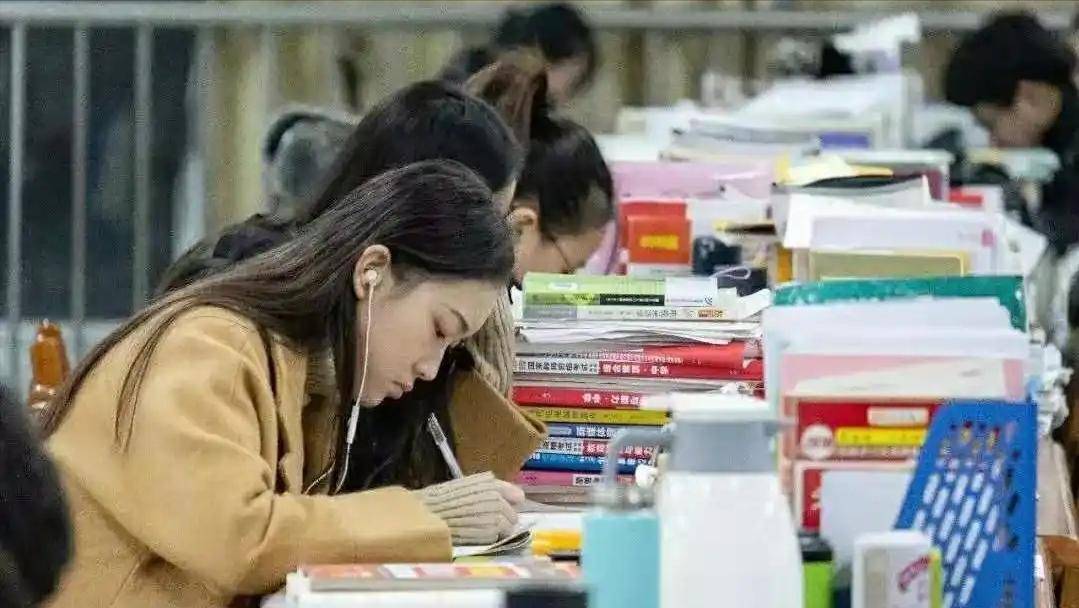

他想冲击软件工程专业,只能重拾高中数学,下载MBA相关软件反复练习逻辑题。

但他这点努力,在室友面前不值一提。

室友为了进入计算机科学专业,除了吃饭上厕所,其余时间全用在学习上。

这种强度,比高三有过之而无不及。

大一就卷成高三985学子为分流拼到凌晨

大类招生的推行,最早可以追溯到2001年北京大学的“元培计划”。

这项计划在低年级推行通识教育,高年级再进行专业教育,算是大类招生本土化探索的开端。

发展到2020年,绝大多数“双一流”建设高校都加入了这一行列。

政策的初衷是好的,让学生在大一阶段打好基础,再根据兴趣选择专业。

但实际运行中,问题逐渐暴露。

热门专业的就业优势太过明显,学生们趋之若鹜。

陈曦所在的班级有七十人,只有两人选择编辑出版专业,其余人都把新闻学当作第一志愿。

如此激烈的竞争,学院只能用学业表现排名来筛选。

这就导致,大一新生刚踏入校园,分流的倒计时就已经开启。

陈曦刚入学时,连教学楼的路线都没摸清,就开始为分流焦虑。

他总担心自己进不了新闻学专业,甚至考虑过降一级转去英语系。

大一上学期结束,陈曦的绩点排在班级前二十名,按理说胜算很大。

但他不敢有丝毫松懈,考入985高校的学生,没人是等闲之辈。

排名随时可能发生波动,唯有持续发力才能稳住位置。

这种从入学就绷紧的状态,真的会磨掉很多大学本该有的乐趣。

严华的经历也印证了这一点。

高中三年,他为了冲刺高考,不碰手机不参与娱乐活动。

进入大学后,他本想劳逸结合,没想到很快又被卷入竞争的激流。

同学的内卷程度超出他的预期,课堂之外的拓展学习成为常态。

无奈之下,他只能跟着调整作息,加入熬夜学习的队伍。

分流如拆盲盒有人上岸有人被迫转行

分流的结果,有人欢喜有人愁。

陈曦凭借优异的绩点,成功进入梦寐以求的新闻学专业。

身边人得知后,都夸他学业表现出色。

社区居委会甚至找他帮忙写告示,还会送他盒饭。

但陈曦偶尔会自我怀疑,自己是因为喜欢新闻学而自豪,还是因为新闻学代表的排名而自豪。

他很快发现,上岸并不意味着竞争结束。

新闻专业聚集了大量高绩点学生,奖学金、保研、出国留学都和绩点挂钩。

某次期末考试,陈曦考了八十五分,本以为成绩不错,没想到同学们的分数都集中在八十到九十五分之间。

他最终只拿到2.5的绩点,心里很不是滋味。

严华的分流之路则充满波折。

第一学期的绩点排名出来后,他排在一百四十名,基本告别了建筑学专业。

他没有一条路走到黑,而是及时调整方向,把目标锁定在城市设计专业。

综合成绩中,绩点占比百分之六十,剩下的百分之四十他拼尽全力去争取。

最终,他以一百一十名的成绩成功入选。

徐宇就没那么幸运了。

他的综合排名包含高考省内排名,校内测试成绩不错,但加上高考排名后,他就落到了中下游。

最终,他被分到了船舶与海洋工程专业,一个他从未设想过的领域。

把船舶专业和软件工程归为一个大类,这种划分方式确实让人搞不清逻辑。

进入陌生的专业,徐宇的学业遇到了很大困难。

他不擅长物理,而船舶专业的很多课程都和物理相关。

班里有些同学出身数理竞赛班,大一的数理知识早已提前学过。

基础差异导致他学起来很吃力,想要冲击班级中间位都很困难。

他甚至担心,继续读下去可能无法顺利毕业。

晓雨的情况和徐宇有些相似,她从新闻学分流到编辑出版专业。

看到结果的那一刻,她忍不住哭了。

她不知道该如何向家人交待,也担心别人会觉得她学习不好。

但在编辑出版专业上了一段时间课后,她发现做书也很有意思。

她慢慢醒悟,自己对新闻学的兴趣,并没有到非它不可的程度。

分流之后,很多学生的焦虑并没有消失。

陈曦进入新闻班后,放弃了社团活动和弹琴的爱好。

0.01的绩点波动都可能影响保研名额,他不敢有丝毫大意。

严华虽然脱离了分流的直接压力,但为了保研,仍然要追逐绩点。

徐宇则在为转行做准备。

他明确表示,以后不会从事船舶专业相关工作。

他计划本科毕业后跨专业考研,回到自己喜欢的软件工程领域。

为了实现这个目标,他在兼顾船舶专业学分的同时,自学编程和第二外语。

周末的时间被排满,凌晨一点还在画图、建模、刷练习题,他已经记不清上一次出门散步是什么时候了。

大类招生的“厚基础、宽口径”理念值得肯定,但在实际操作中,确实存在很多需要完善的地方。

专业跨度失衡、信息不对称、绩点至上的规则,这些问题都让学生陷入被动。

部分高校已经开始调整方案,浙江大学增加了兴趣测评的权重,复旦大学细化了大类专业划分。

对于学生而言,报考时仔细研究分流细则,理性看待热门专业,或许能减少一些被动。

大学本该是探索兴趣、提升能力的阶段,不应该成为高考后的又一场内卷战场。

希望未来,大类招生能真正回归培养复合型人才的本质,让学生们能在更宽松的环境中成长。