【信语心愿】从焦虑到从容:一位教师妈妈的育儿心得与三大转变(教育故事第36期)

信语

心愿

从焦虑到从容:

一位教师妈妈的育儿心得与三大转变

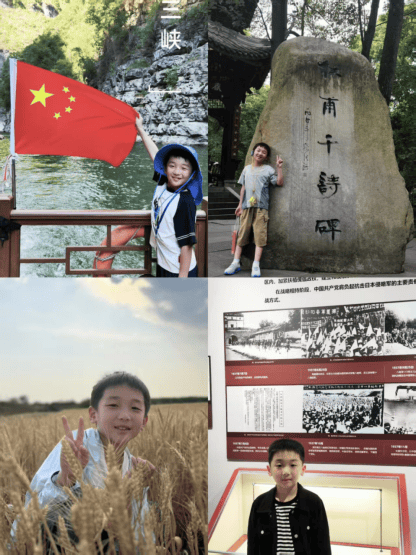

二(7)班 孙一博家长

家长篇

作为一名高中教师,我每天都在用分数衡量学生的成长;作为一位母亲,我也曾陷入同样的困境:紧盯着孩子写歪的笔画和漏做的口算题,却忽略了他课堂上积极发言、与同学和睦相处的闪光点。直到有一天,班主任孟晴老师提醒了我,我才猛然意识到:在应试教育的惯性思维中,我早已习惯了用放大镜寻找不足,却错过了孩子成长中真正重要的东西。

01

从“任务驱动”到“兴趣引导”:

阅读习惯的培养

阅读是孩子认识世界的一扇窗,但如何让孩子真正爱上阅读?我的方法是从倾听开始。每天睡前,我会和孩子一起听《学习强国》上的故事,后来将他特别感兴趣的内容买成纸质书。当熟悉的故事以文字形式呈现时,他居然能静静地独自翻阅很久。如今,睡前阅读已成为他自然而然的习惯。我的体会是:阅读贵在坚持,但不能成为负担。我们不限定内容,也不刻意追求时长,而是随着孩子的能力增长,逐步拓展范围——从绘本到写作工具书,让阅读成为一件愉悦的事。

02

从“纠错者”到“陪伴者”:

学习习惯的养成

我曾经因为孩子作业拖拉、写字不规范而发脾气,直到听到一位教育专家说:“孩子作业拖拉是儿童的发展特点,试想工作一天的你,回到家还愿意继续工作吗?”这句话点醒了我。

我改变了策略:先做“观察者”,不打断他的节奏;再做“引导者”,用“这个字是不是可以写得更好看?”这类问题代替直接纠错;最后成为“庆祝者”,肯定他的努力而非只看结果。我们还设立了“学习加油站”——周末完成学习任务后,可以选择喜欢的活动。这些小奖励让学习变成了期待。

台下的小听众们不约而同地“哇”了一声。她仿佛被这声惊叹点燃,小手在空中比划起来:“这幅画是用超白彩釉钢化玻璃拼成的,有粉色的、红色的、紫色的牡丹,还有祥云的图案……”她顿了顿,认真地说:“原来坐地铁不只是赶路,还能了解我们的城市和历史。”

如今,我会陪在孩子身边,通过提问帮助他复习,一起分析错题,每日提醒他整理书桌和书包。这些细节坚持下来,不仅培养了良好的学习习惯,更提升了孩子的自我管理能力。

03

从“说教”到“引导”:

品格教育的实践

作为教师和母亲,我深刻体会到品格教育不是在说教中完成的,而是在日常互动中潜移默化形成的。我特别注重三点:

1.尊重差异,培养包容心。我会引导孩子理解:“那个独自看书的哥哥不是不合群,他只是喜欢安静思考,就像你有时也想自己搭积木一样。”

2.在冲突中培养同理心。当孩子与他人发生争执,我不会简单要求“要大度”,而是引导他换位思考:“如果你是他,被抢了玩具会是什么感觉?”

3.重视诚实胜过完美。我告诉孩子:“妈妈更高兴你主动告诉我错误,现在我们一起想想怎么办?”让他明白,勇于承担比从不犯错更可贵。

回首自己的育儿之路,我最大的感悟是:教育需要家长保持适度的紧迫感,主动学习新理念,但更要学会“向后退半步”——以平等的视角看见孩子的独特,在反思中修正自己的教育方式,在规则边界内给予孩子自由成长的空间。

最好的教育,是一场双向的奔赴。让我们在陪伴中与孩子互相滋养,共同书写每个家庭独特的成长故事。