你的挑剔,正在悄悄吸走孩子的能量

前几天在小区游乐场,我看到一位妈妈全程皱着眉头盯着玩耍的孩子。

孩子每尝试一个新器械,她都要点评两句:“小心点!别那么笨手笨脚的。”“你看人家小妹妹都比你会爬。”

不过十分钟的玩耍时间,孩子脸上的笑容渐渐消失,最后默默走到妈妈身边,低着头一言不发。

这样的场景你是否熟悉?

我们总是希望孩子完美,却在不经意间,用一句句挑剔消耗着他们宝贵的能量。

能量低的孩子,往往有一个共同点:他们很难喜欢自己。

这种喜欢不是自恋,而是对自己真实的接纳,它是自信的来源,也是未来生活幸福的基础。

可当父母总是用挑剔的眼光看待孩子时,孩子怎么可能喜欢自己呢?

我有个朋友便是如此。

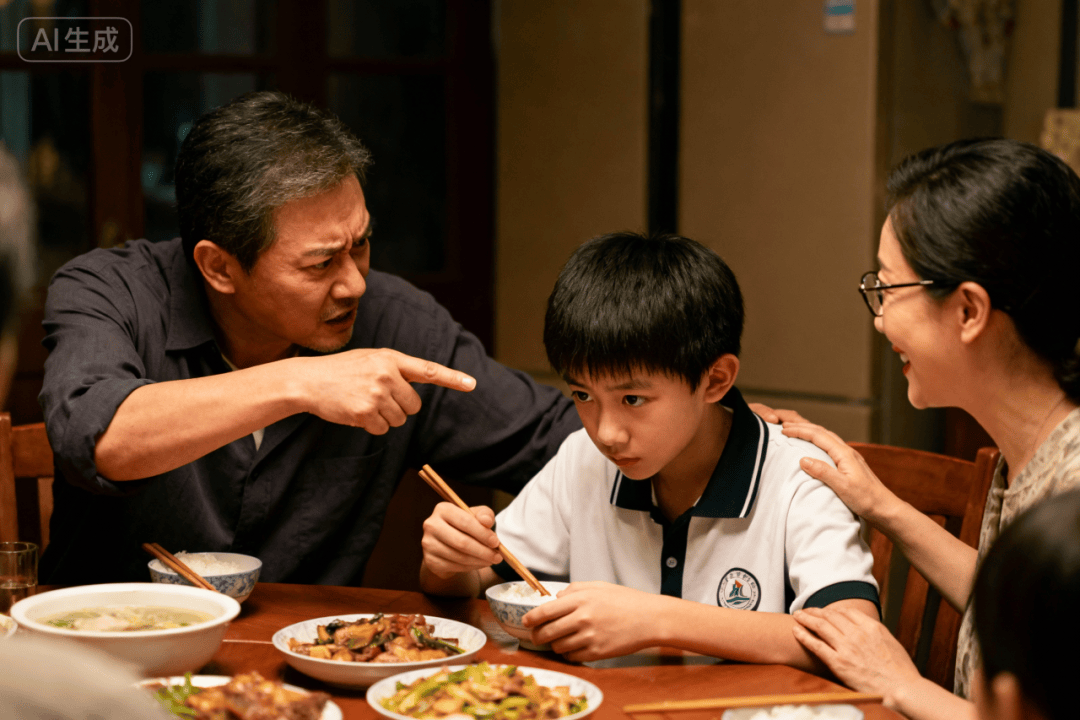

每次聚会,他总能数落出孩子的一大堆缺点:吃饭坐相不好、吃相不雅、在饭桌上木讷......甚至孩子吃得慢都能成为被批评的理由。

可在外人看来,那明明是个乖巧懂事的孩子。

这种持续的挑剔,带给孩子的是深深的绝望感。

每个孩子都有四个基本心理需求:被爱、被信任、被尊重、被支持。

在父母长期的挑剔里,这些需求得不到满足,父母对他们的“攻击”最终都转化成了他们对自己的怀疑。

为什么我们总是不自觉地挑剔孩子?

一方面,我们内心往往住着一个“完美小孩”的幻想。

一旦孩子的表现达不到期待,心理落差就变成了指责。

字写得不够好、作业做得不够快、成绩没有名列前茅......这些琐事上的指责,不知不觉就打击着孩子的热情。

另一方面,这种挑剔往往是我们从父辈那里继承的教育方式。

很多年轻父母自己就很少从上一辈那里听到认可的话语。

一位母亲甚至直言:“我之所以不夸孩子,是怕他飘。”

认可孩子,对很多家长来说竟然如此陌生。

还有的父母,则是沉迷于“权威感”中。

他们根据自己过去的经验去要求孩子,一旦孩子没有严格按照他的想法来,便会认为是孩子的错。

他们没有意识到,孩子是独立的个体,在很多非原则性的事情上,完全可以按照自己的意愿做事。

挑剔,正在悄悄消耗孩子的能量

挑剔让孩子陷入深深的自我否定中。

“让父母满意”成了许多孩子一生的议题。

我认识一位非常优秀的姑娘,她成绩优异,毕业后进入名企工作,却始终自卑。

不管她多努力,父母总能挑出毛病:讲话声音太小、打扮太丑、工作不够机灵......

她的生活中,始终有一个难以实现的目标:让父母满意。

就连著名心理治疗大师欧文·亚隆也难逃此劫。

他在《妈妈及生命的意义》中写道,母亲去世多年后,他仍会梦见她,并在梦中追问:“我表现得怎么样?妈妈?”

母亲的批评声伴随了他一生。

更令人心痛的是,挑剔不仅伤害孩子的自尊,还会限制他们潜能的发挥。

不自信会让孩子泄气,失去前进的勇气。

比如画画,懂得欣赏的家长会夸赞孩子的色彩运用和想象力,孩子下笔会更自由。

而挑剔的家长,可能会让孩子永远失去画画的热情。

挑剔还会扼杀亲子沟通。

有调查显示,很多孩子不愿与父母交流的原因正是:“认为自己永远是对的人,谁会有意愿和他沟通?”

当孩子分享趣事时,父母若不能共鸣,反而指点“你是不是不好好学习”,孩子自然会渐渐关闭心门。

接纳,是给孩子最好的能量补充

对孩子有诸多不满的家长,并非不爱孩子。

他们愿意为孩子付出一切,遗憾的是,孩子感受到的却是父母持续的“不满意”。

孩子会透过父母的眼睛看自己,外界的挑剔声,终会变成他们心底的声音。

曾有个感人视频:波士顿爱乐乐团指挥本杰明·桑德指导一位华人女孩拉小提琴时,发现无论怎么引导,孩子都紧张严肃。

他问台下的母亲:“您觉得女儿漂亮吗?”

母亲勉强笑笑:“不觉得。”

“您觉得她琴拉得好吗?”

母亲也摇头。

桑德对这位母亲说:“你的焦虑正在她身上蔓延。如果我是你,我会说这是世界上最漂亮、最棒的孩子。好好爱你的孩子,因为此时此刻,她已然如此完美。”

家长的欣赏与否,造就的是两种截然不同的孩子。

在挑剔声中成长的孩子压抑、不自信;在认可声中长大的孩子,即使不够优秀,至少是快乐舒展的。

每个孩子都是一身“毛病”——会哭闹、会惹事、会拒不配合。

但这正是孩子本来的样子,也正是这些不完美,让他们需要成长的空间。

你相信他好,他就会慢慢变好;你接纳他的一切,他才会学会接纳真实的自己。

亲爱的家长朋友们,回想一下,今天你对孩子说的哪些话是鼓励,哪些是挑剔?

欢迎在评论区分享一件最近你发现的孩子身上的闪光点,或者一次你成功克制住挑剔冲动、转而用理解沟通的经历。

让我们在交流中学习,成为更懂得欣赏孩子的父母。

改变从觉察开始。

从今天起,试着每天找出孩子三个值得称赞的地方,你会发现,孩子的能量状态正在悄悄改变。

*本文图片为AI生成

作者| 开水妈

(20年教育教学经验,专注于以下问题:全职陪伴;幼小衔接;中学学习方法与小学的差异;青春期问题及应对;高考志愿选择揭秘。)

你“在看”我吗?