人教版高中生物学必修2 遗传与进化电子课本(最新高清pdf版-可下载打印)

开心田螺

2024-12-25 13:28:52

0次

人教版高中生物学必修2 遗传与进化电子课本可以方便大家随时随地预习或复习课本知识,为此,我们找到了人教版高中生物学必修2 遗传与进化新教材电子书教材的全部内容,以高清图片的形式呈现给大家,希望能够提高大家的学习效率。

如需全套电子课本PDF版,请关注公众号“桃李百科”回复:“电子课本”

人教版高中生物学必修2 遗传与进化新教材电子课本在线阅读(此为截图版,获取是高清版)

人教版高中生物学必修 2《遗传与进化》单元总结

一、遗传因子的发现

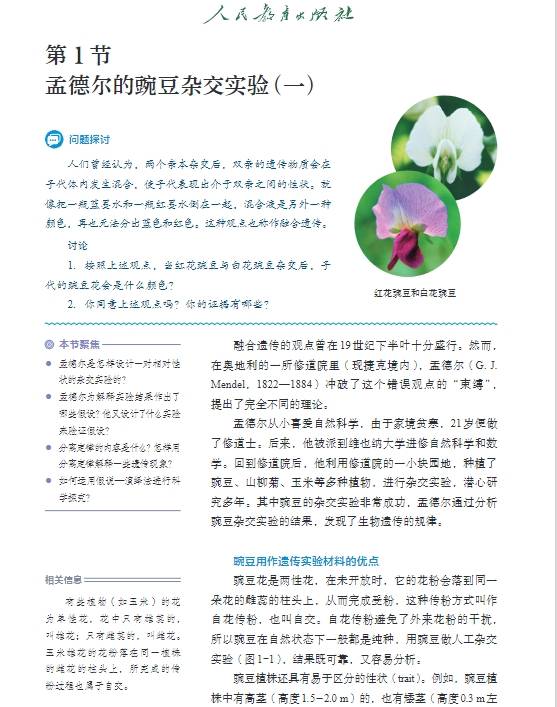

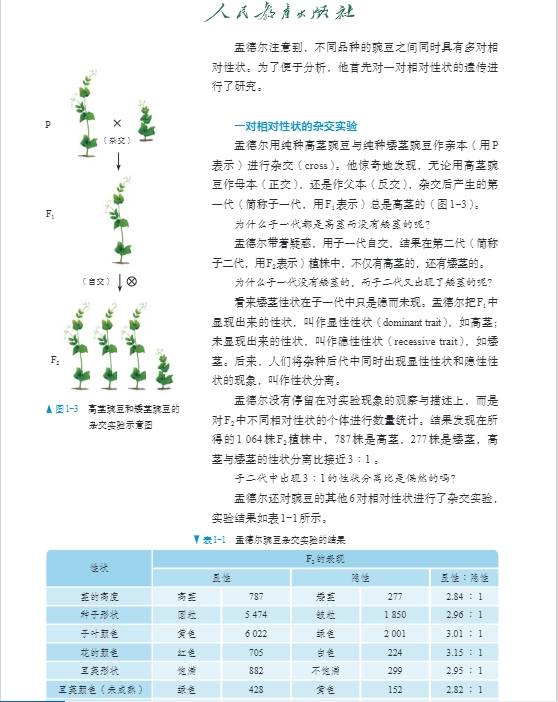

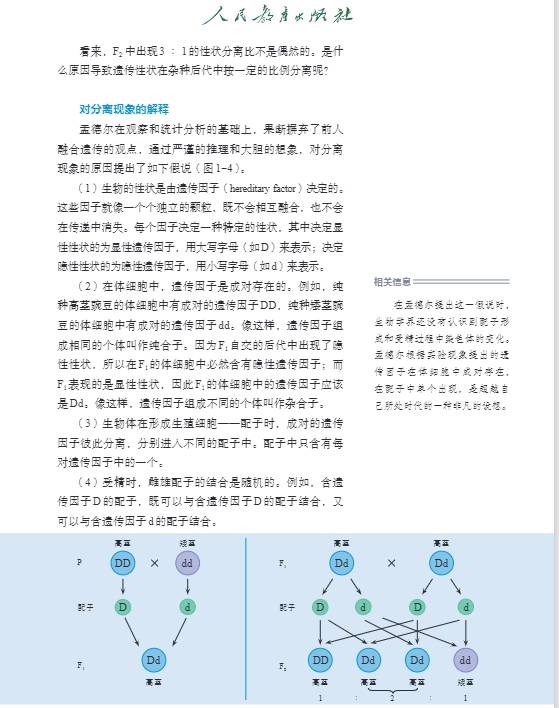

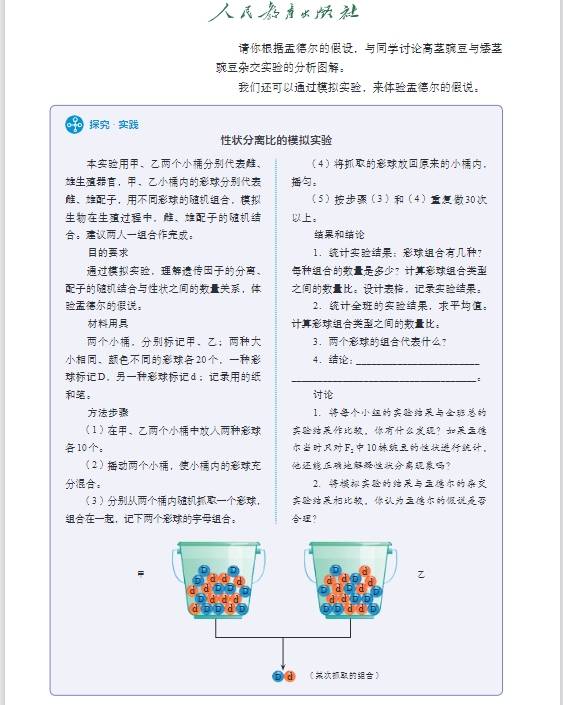

- 孟德尔豌豆杂交实验:孟德尔选用豌豆作为实验材料,豌豆具有自花传粉、闭花受粉,自然状态下一般是纯种,且具有易于区分的相对性状等优点。通过一对相对性状(如高茎和矮茎)的杂交实验,发现 F1 只表现显性性状(高茎),F1 自交后 F2 出现性状分离,显性性状与隐性性状的分离比接近 3:1。提出遗传因子的分离定律,即生物的性状是由遗传因子决定的,体细胞中遗传因子成对存在,形成配子时成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同配子中,受精时雌雄配子随机结合。

- 两对相对性状的杂交实验:在两对相对性状(如黄色圆粒和绿色皱粒)的杂交实验中,F1 全为黄色圆粒,F1 自交后 F2 出现 9:3:3:1 的性状分离比,提出自由组合定律,即控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的,在形成配子时,决定同一性状的成对遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。通过测交实验对分离定律和自由组合定律进行验证,测交后代的表现型及比例与理论预期相符。

二、基因和染色体的关系

- 减数分裂和受精作用:减数分裂是进行有性生殖的生物在产生成熟生殖细胞时进行的特殊分裂方式,染色体只复制一次,细胞连续分裂两次,结果是成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞减少一半。过程包括减数第一次分裂(前期同源染色体联会形成四分体,中期同源染色体排列在赤道板两侧,后期同源染色体分离移向两极)和减数第二次分裂(类似于有丝分裂)。受精作用是卵细胞和精子相互识别、融合成为受精卵的过程,使受精卵中的染色体数目恢复到体细胞中的数目,维持了物种染色体数目的相对稳定,同时受精过程中雌雄配子的随机结合增加了后代的遗传多样性。

- 基因在染色体上:萨顿通过类比推理法提出基因在染色体上的假说,依据是基因和染色体行为存在明显的平行关系。摩尔根通过果蝇杂交实验(如红眼果蝇和白眼果蝇的杂交),运用假说 - 演绎法证明了基因在染色体上,并且发现基因在染色体上呈线性排列。

- 伴性遗传:位于性染色体上的基因所控制的性状表现出与性别相关联的遗传方式。如红绿色盲为伴 X 染色体隐性遗传病,其遗传特点是男性患者多于女性患者、具有隔代交叉遗传现象、女患者的父亲和儿子一定患病;抗维生素 D 佝偻病为伴 X 染色体显性遗传病,遗传特点是女性患者多于男性患者、具有世代连续遗传现象、男患者的母亲和女儿一定患病。伴性遗传在实践中可用于指导人类遗传病的预防、判断生物性别等,如根据芦花鸡羽毛的伴性遗传特点选择母鸡。

三、基因的本质

- DNA 是主要的遗传物质:肺炎双球菌的转化实验包括格里菲斯的体内转化实验(加热杀死的 S 型菌能使 R 型菌转化为 S 型菌,提出 “转化因子”)和艾弗里的体外转化实验(证明 DNA 是遗传物质,蛋白质等不是)。噬菌体侵染细菌的实验用放射性同位素标记法(分别用 32P 标记 DNA 和 35S 标记蛋白质外壳),证明了噬菌体的遗传物质是 DNA。由于绝大多数生物的遗传物质是 DNA,所以说 DNA 是主要的遗传物质。

- DNA 分子的结构:DNA 分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸链盘旋成双螺旋结构。脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧,两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,遵循碱基互补配对原则(A - T、G - C)。这种结构为 DNA 的复制、遗传信息的传递和表达等提供了基础。

- DNA 的复制:DNA 复制是边解旋边复制的过程,以亲代 DNA 为模板合成子代 DNA,需要模板(亲代 DNA 两条链)、原料(4 种游离的脱氧核苷酸)、能量(ATP)和酶(解旋酶、DNA 聚合酶等)等条件。DNA 分子独特的双螺旋结构为复制提供精确模板,通过碱基互补配对原则保证复制准确进行,将亲代 DNA 的遗传信息传递给子代,保持了遗传信息的连续性。

- 基因是有遗传效应的 DNA 片段:基因是 DNA 上具有遗传效应的片段,一个 DNA 分子上有多个基因。基因中的脱氧核苷酸排列顺序代表遗传信息,不同基因的脱氧核苷酸排列顺序不同,决定了不同的遗传信息,从而控制生物的不同性状。人类基因组计划测定了人类基因组的全部 DNA 序列,对了解人类遗传信息、疾病诊断和治疗、进化等方面有重要意义。

四、基因的表达

- 基因指导蛋白质的合成:包括转录和翻译两个过程。转录是以 DNA 的一条链为模板合成 RNA 的过程,发生在细胞核中,需要 RNA 聚合酶等参与,通过碱基互补配对原则将 DNA 上的遗传信息转录到 mRNA 上。翻译是以 mRNA 为模板合成蛋白质的过程,发生在细胞质中的核糖体上,mRNA 上的密码子与 tRNA 上的反密码子互补配对,tRNA 携带相应氨基酸,在核糖体上按密码子顺序连接氨基酸形成多肽链,多肽链经盘曲折叠形成蛋白质。

- 基因对性状的控制:基因可以通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状,如白化病是由于酪氨酸酶基因异常导致黑色素合成障碍;也可以通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状,如囊性纤维病是由于 CFTR 蛋白基因缺陷导致蛋白质结构异常。基因与性状的关系并非简单的一一对应,有些性状由多个基因共同决定,同时生物的性状还受环境因素影响,表现型是基因型与环境共同作用的结果。

五、基因突变及其他变异

- 基因突变和基因重组:基因突变是指 DNA 分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,而引起的基因结构的改变,具有普遍性、随机性、低频性、不定向性和多害少利性等特点,可由物理因素(如紫外线、X 射线)、化学因素(如亚硝酸、碱基类似物)和生物因素(如某些病毒)诱发,是新基因产生的途径,是生物变异的根本来源,为生物进化提供原材料。基因重组是指在生物体进行有性生殖过程中,控制不同性状的基因重新组合,包括非同源染色体上的非等位基因自由组合和同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换导致的基因重组,是生物变异的重要来源之一,能产生多样化的基因组合后代,对生物进化有重要意义。

- 染色体变异:包括染色体结构变异(如缺失、重复、易位、倒位,会改变染色体上基因的数目或排列顺序,影响生物性状)和染色体数目变异(个别染色体的增加或减少,如 21 三体综合征;以染色体组的形式成倍增加或减少,如多倍体和单倍体。多倍体植株具有茎秆粗壮等特点,单倍体植株弱小且高度不育,单倍体育种可缩短育种年限)。

- 人类遗传病:通常指由于遗传物质改变而引起的人类疾病,主要分为单基因遗传病(受一对等位基因控制,如多指、白化病等)、多基因遗传病(受两对以上等位基因控制,发病率较高,如原发性高血压等)和染色体异常遗传病(如 21 三体综合征、猫叫综合征等)。遗传病的监测和预防措施包括遗传咨询、产前诊断(羊水检查、B 超检查、基因诊断等)等,对于降低遗传病的发病率、提高人口素质具有重要意义。

六、生物的进化

- 现代生物进化理论的由来:拉马克提出用进废退和获得性遗传的观点,认为生物是不断进化的,生物进化的原因是用进废退和获得性遗传。达尔文提出自然选择学说,内容包括过度繁殖、生存斗争、遗传变异和适者生存,解释了生物进化的原因和适应的形成,但对遗传和变异的本质等问题不能做出科学解释。

- 现代生物进化理论的主要内容:种群是生物进化的基本单位,种群基因频率的改变是生物进化的实质。突变(包括基因突变和染色体变异)和基因重组产生进化的原材料,自然选择决定生物进化的方向,使种群基因频率发生定向改变。隔离是物种形成的必要条件,包括地理隔离和生殖隔离,生殖隔离的形成标志着新物种的形成。共同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,生物多样性的形成是共同进化的结果,包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性。

本教材从遗传的基本规律出发,逐步深入到基因的本质、表达以及遗传信息的传递和变异,最后阐述生物进化的理论,各章节紧密相连,形成了完整的遗传与进化知识体系,帮助学生理解生命的延续和发展的内在机制,以及生物多样性形成的原因,为进一步学习生物学其他领域知识奠定基础。

相关内容

热门资讯

桂林电子科技大学全国排名

桂林电子科技大学全国排名桂林电子科技大学:考研人不可忽视的“实力派”选择 各位考研路上的战友们,大家...

减少中小学日常考试测试频次!教...

近日,教育部办公厅印发《关于进一步加强中小学日常考试管理的通知》,要求减少日常考试测试频次,提升日常...

2026春季冀教版初中初二八年...

刚升入初二的家长和学生都清楚,八年级下册数学是 “几何与代数深度融合的关键期”—— 平面直角坐标系要...

2026春季鲁教五四制初中初一...

刚升入鲁教五四制初一的家长和学生都有体会:七年级下册数学是 “从具象到抽象的关键跨越期”—— 既要攻...

太原理工大学是985还是211

太原理工大学是985还是211 太原理工大学:考研人必看的“双非”明珠,它到底是985还是211? ...

【新版】 2026年新人教版四...

2025年学生将迎来新版教材,新教材将更加重视思维和阅读!为了方便广大学生在暑假预习新学期的课本知识...

当硕士骑手走街串巷:学历“通胀...

365天,360度,用心伴您升学路! 近日一则数据引发社会深思:某头部外卖平台近300万骑手中,大专...

人教版一年级上册数学期末真题测...

亲爱的同学们好,这里是小学课堂秘籍 今天为大家分享:一年级(上)数学人教版期末真题测试卷,覆盖的是一...

一拖再拖!长沙这所小学终于要开...

近日,有家长接连在问政湖南上提问,一中东山小学是否还会建设,并表示听说有消息传出将推迟到2026年5...

全国教师管理信息系统升级上线

本报北京12月17日讯(记者 林焕新)今天,全国教师管理信息系统(以下简称教师系统)升级上线。 优...