关注!研究生未经导师同意私发SCI,马上撤稿!

一篇由黑龙江大学化学化工与材料学院研究人员担任通讯作者的SCI论文,在未经实验室负责人许可的情况下被擅自发表,随后又被主动撤回,此事引发了学术界的广泛关注。

研究生私发SCI→主动撤稿

据齐鲁壹点报道,这篇论文的通讯作者为吴某,其来自黑龙江大学化学化工与材料学院的功能无机材料化学教育部重点实验室。

8月21日,国际知名学术期刊Chemical Communications《化学通讯》(由英国皇家化学学会出版)在线发布了一则撤回声明。

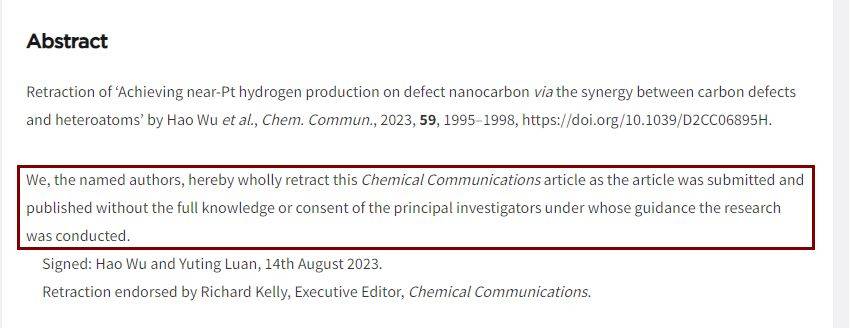

声明指出,由于该论文是在首席研究员(PI)完全不知情或未经其同意的情况下提交并发表的,因此著者请求撤回该论文。《化学通讯》的执行编辑理Richard Kelly同意了这一请求。

(撤回声明)

论文的另一位作者是来自哈尔滨学院食品工程学院的Luan某。对于此次撤稿事件,黑龙江大学化学与材料科学学院和哈尔滨学院食品工程学院在接到询问时,均未给出有效回应。

据了解,吴某是黑龙江大学2016级无机化学专业的博士研究生,目前已在黑龙江大学化学化工与材料学院担任教师职务,其研究方向主要集中在功能配合物与纳米复合新材料的设计制备等领域。

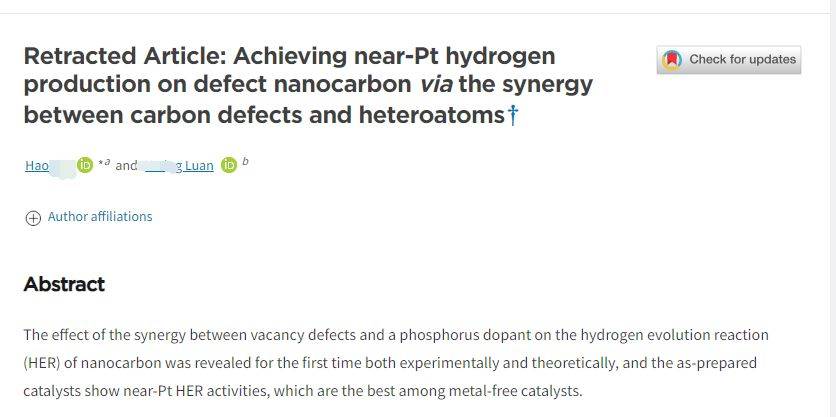

这篇题为《Achieving near-Pt hydrogen production on defect nanocarbon via the synergy between carbon defects and heteroatoms》(《通过碳缺陷和杂原子之间的协同作用在缺陷纳米碳上实现近铂制氢》)的论文,原于2023年1月20日在线发表。论文揭示了空位缺陷和磷掺杂对纳米碳析氢反应的协同作用,并声称所制备的催化剂在氢还原反应中的活性接近铂这一无金属催化剂中的佼佼者。

然而,由于未获得实验室负责人的批准,这篇论文在发表仅七个月后就被吴某等人主动撤回。这一事件再次引发了关于硕博士在发表SCI论文时是否需要征得导师同意的讨论。

研究生:读博不是卖身!

关于“研究生能否背着导师私自发SCI”的议题,在学术界一直是个备受争议的话题,仅在知乎都有近700万人参与互动!

有些研究生持有明确立场:若导师并未真正参与研究或做出实质性贡献,为何要在论文中挂上其名?攻读博士学位并不意味着要完全听命于导师。

有知乎答主表示:去年就是靠自己私下投稿的一篇论文,终于满足了毕业要求。然而,这种先斩后奏的做法让导师大为不满,直至毕业,两人的关系都颇为紧张。

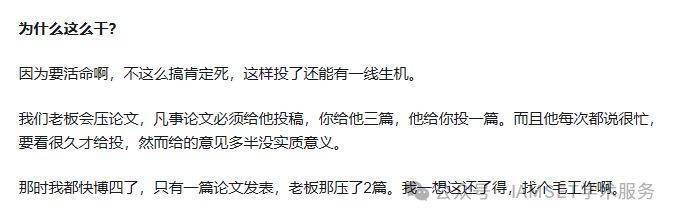

(知乎问答)

但这部分研究生也有他们的苦衷。例如,有的导师总是让他们忙于横向项目,项目不完工就不允许他们发表论文。再比如,明明是他们辛苦做出的研究成果,却难以署名第一作者,只能屈居第二。

实际上,许多导师认为课题组的所有研究成果都理应归自己所有,并且署名权和署名顺序也应由自己一人决定。这恰恰是导致许多学生选择私下发表论文的根源所在。

因此,为了给自己的毕业之路多留一份保障,不少人选择了私下发表SCI论文。

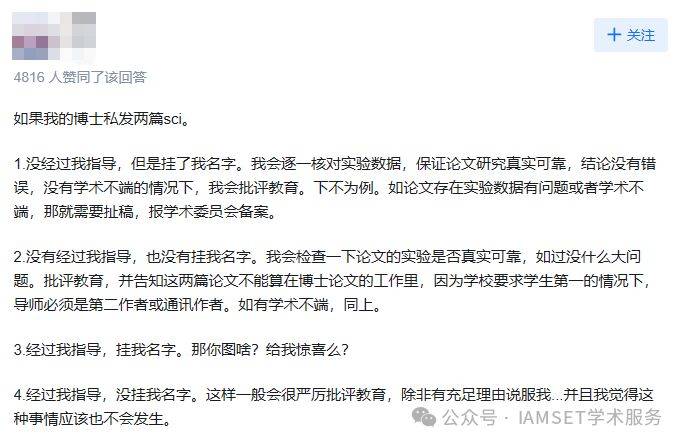

导师:论文出事儿责任在谁?

然而,一些导师同样感到委屈,他们的研究生背着他们发表论文,一旦被查出学术不端,责任该由谁来承担?研究生擅自发布实验室的研究成果,这种做法难道可以被接受吗?

(知乎问答)

更有导师认为,研究生在课题组使用他们的仪器和经费,完成论文后却不打招呼就擅自发表,难道导师连署名权都不应拥有吗?

针对这一问题,有的高校甚至出台了明文规定:研究生若未经导师同意发表论文,则这些论文不得用于毕业和评奖。

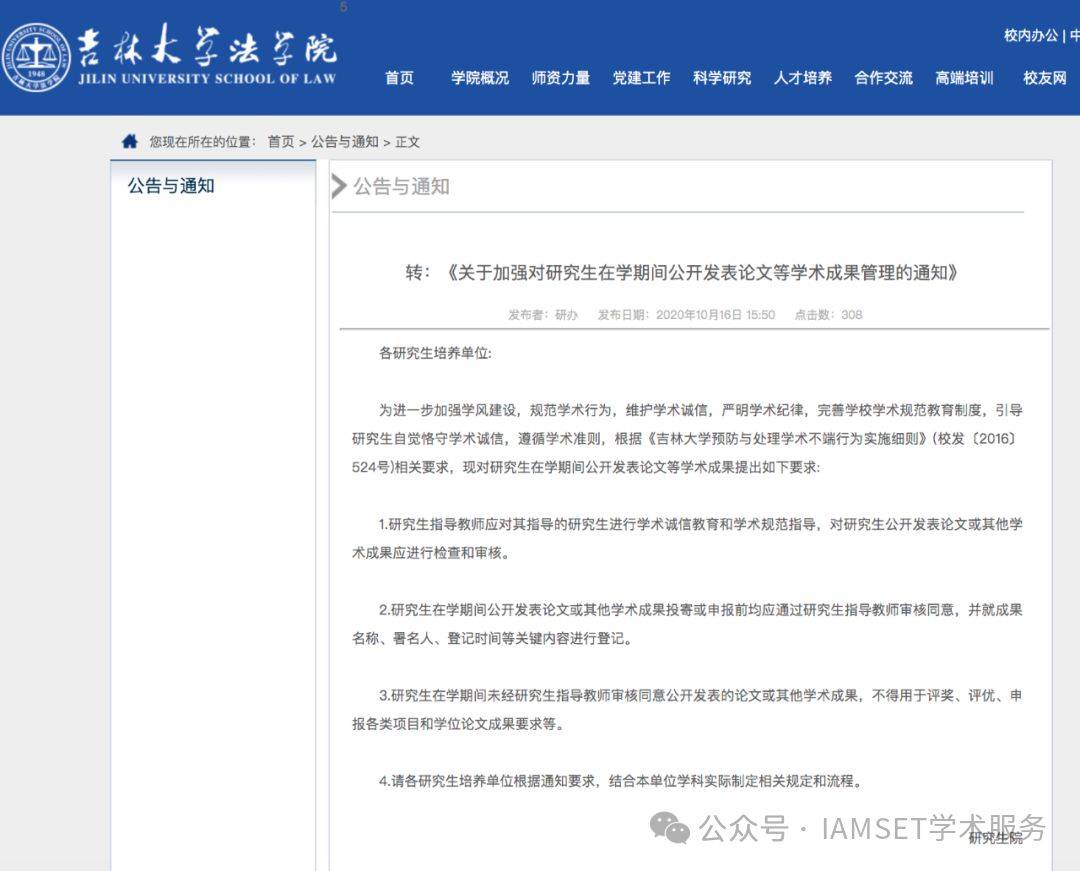

例如,吉林大学研究生院在2020年发布了《关于加强研究生在学期间公开发表论文等学术成果管理的通知》,其中就详细规定了研究生在学期间公开发表论文或申报其他学术成果前,必须通过导师的审核同意,并对成果名称、署名人、登记时间等关键信息进行登记。

而未经导师审核同意的论文或其他学术成果,则不得用于评奖、评优、申报各类项目和学位论文成果要求等。

当时,不少网友猜测,这很可能是因为在教育部严查研究生论文的背景下,出现了多起学术不端事件,但在追责时却存在责任不清的问题。因此,学校才采取了这样的措施。

实际上,即使研究生能够背着导师发表论文,但如果论文的内容或观点受益于导师的意见,那么导师完全有理由要求修改作者列表。如果无法修改,最坏的结果可能是撤销论文投稿,并给导师一个获得作者身份的机会。

总之,在投稿论文这件事上,广大硕士生、博士生及科研工作者都应该牢记:了解论文作者身份的标准和基本常识至关重要,任何忽视或夸大作者身份的行为都属于学术不端。

消息来源:齐鲁壹点、知乎等本文由IAMSET学术服务小编手工整理,如有错误请后台联系小编,本文仅用作学术分享用途,如有侵权请私信联系,转载请注明来源和IAMSET学术服务。

上一篇:2025研究生招生调查报告

下一篇:最近一批被港校录取的人都后悔了…