深度|浙大4+4医学班:浙江695分门槛+无后门,协和模式陷争议

近日,董小姐凭一己之力,将协和4+4培养模式,推入“录取公平性”争议漩涡,人们这才发现,上交大才是国内4+4模式最早的实践者,3年后浙大也采用4+4模式培养医学博士。不过,浙大的巴德年医学班,以695分的变态高考门槛、20%以上的残酷淘汰率,以及“纯分数说话”的招生规则,硬生生撕开了医学教育争议的另一个切口——在公众对“后门”零容忍的今天,浙大模式究竟是一场学霸的“效率革命”,还是另一种精英垄断?

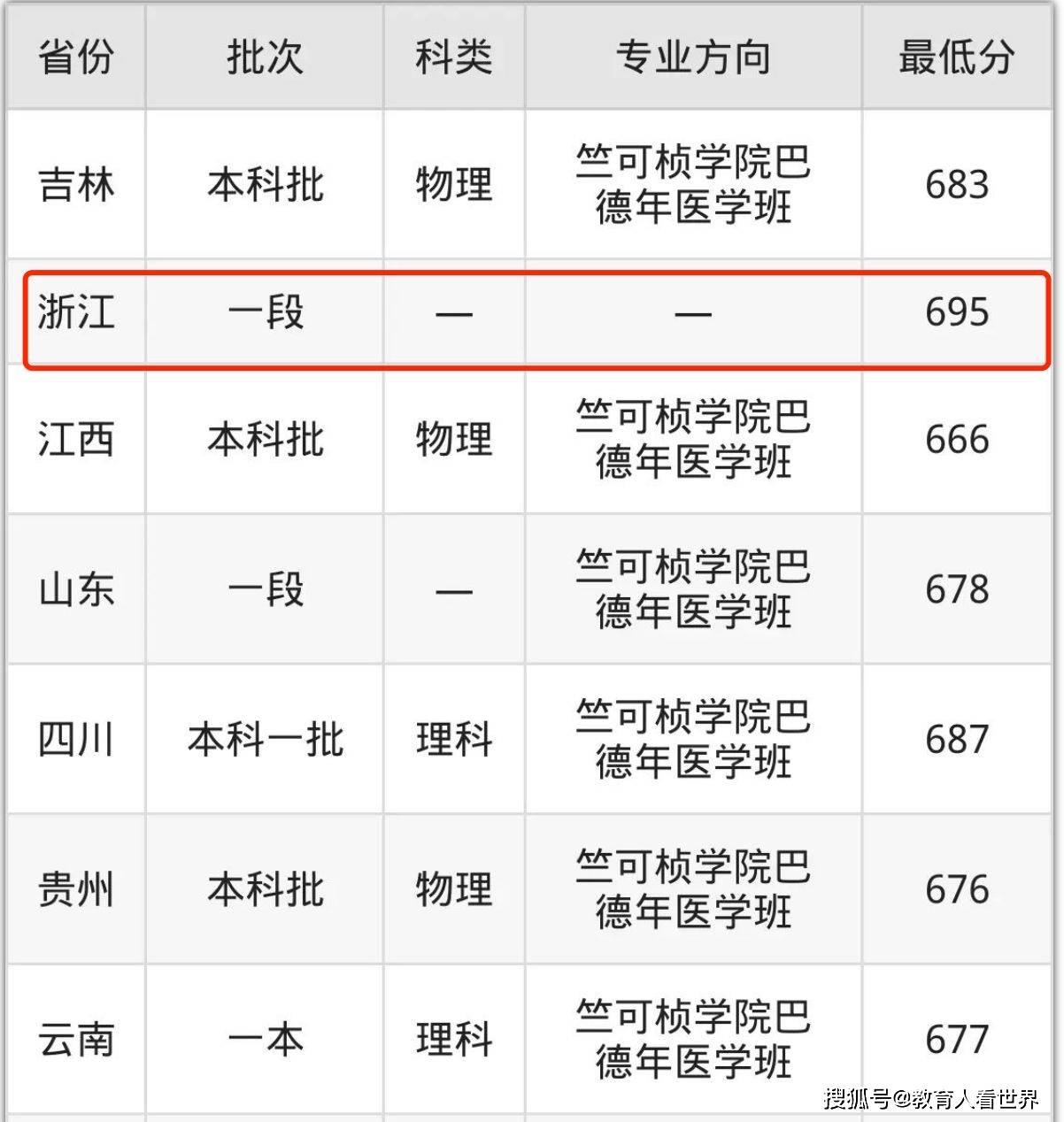

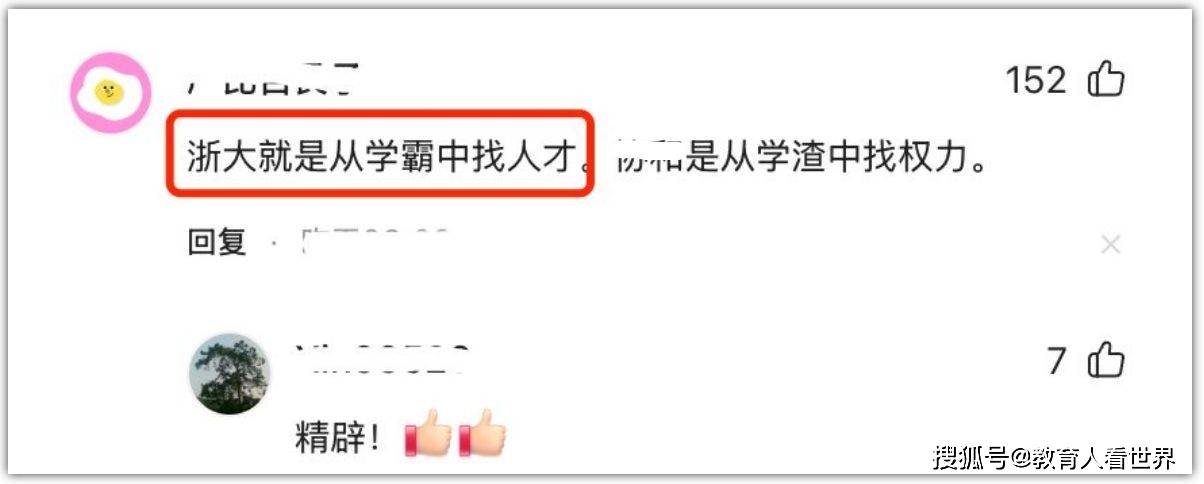

在浙江,想触碰浙大4+4医学班的门槛,需要先越过一道天花板级的分数线:2024年录取线695分,比省内一本线高出189分,甚至超过清华北大在浙部分专业录取线。更绝的是报考政策:未选考物理、化学、生物的考生直接失去资格。“浙大是从学霸中找医学人才,这不是医学班,是理科学霸的修罗场。”网友坦言。这种“一刀切”的筛选,与协和允许非医科生通过推荐信申请的路径形成刺眼对比,却也精准击中了公众对“规则透明”的渴望——毕竟分数不会撒谎。

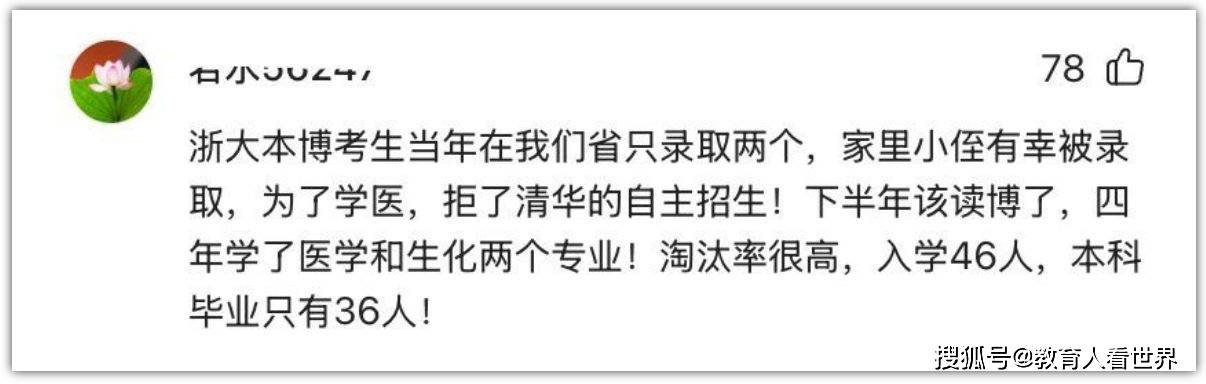

通过高考高分录取仅是入场券。进入竺可桢学院的大学生,前四年必须在完成本专业课程时,还要完成33门医学预科课程,同时保持GPA 3.5以上的学术标准。一位网友透露,其侄子四年前被录取,4年间学了医学和生化两个专业,当时班上46人,本科毕业时只剩下36人可以进入后4年读博,淘汰率淘汰率21.7%。

这种“宽进严出”的生存法则,在临床阶段更为残酷:全英文病例讨论、三甲医院导师一对一“折磨式”带教、SCI论文硬指标……但校方晒出的成绩单足够震撼:90.24%执业医师考试通过率,超过75%入职三甲医院。

人们争论4+4模式的本质,是两种医学教育哲学的碰撞。协和4+4模式试图打破学科壁垒,吸纳工程、社科等背景学生,却因董小姐事件,被质疑为“学阀开后门”;浙大则将希望押在高考理科学霸身上,用严格的分数线,高淘汰率,用“8年本博连读”证明应试强者的转型可能。

写在最后

在这场医学教育的“诸神之战”中,浙大用695分的高分数筑起护城河,协和则困于理想主义与现实的撕扯。当网友为“该不该让艺术生学医”吵上热搜时,一组数据或许能降温狂热:我国每万人口医师数仅为25.5,远低于德国的45.2、美国的35.6。无论是协和的多元化尝试,还是浙大的精英化突击,本质上都是对医疗资源短缺的突围。毕竟在生命面前,争论培养模式实施的优劣或许奢侈——能拿起手术刀的人,永远不够多。

当然,前提条件是,拿起手术刀的人,还得对生命存有敬畏,让规则守护底线,因为医学教育的终极命题,从来不是培养模式的实施的优劣,而是让每个患者都能遇见值得托付生命的高质量医生。

你怎么看待网友对浙大4+4模式的认可?是情绪化争吵,还是认为4+4本该如此?

(图源网络,图文不相关,侵联删)