72年陈毅病逝,李德生在治丧会上宣布:对于追悼会江青有一个要求

1972年1月10日下午1点,这是毛泽东惯常午睡的时间。当时,毛泽东刚躺下不久,突然从床上坐起,转向身旁的工作人员,说了声:“调车。”说完这话,他没等秘书有任何反应,便一边喊着“走”,一边从床上爬起来,颤巍巍地朝门外走去。

秘书和卫士们都被这一突如其来的行动吓到了,他们担心毛泽东年事已高,身体虚弱,会出什么意外,额头上顿时渗出一层汗水,焦急地劝道:“主席,您别去了……”但毛泽东丝毫不理会,依旧坚定地朝外走。

其中一名卫士发现毛主席依旧穿着睡衣,于是赶忙抓起一件大衣跟着他走了出去。另一位工作人员则急忙跑到电话前,拨通了电话,焦急地说:“总理,主席决定亲自参加陈毅同志的追悼会,他已经上车了!”

“好的,我马上通知。”电话那头的周恩来立刻做出回应。

随着毛泽东的专车缓缓驶出,周恩来也迅速拿起电话,指示:“通知中央办公厅、国务院,以及所有在京的政治局委员和候补委员,通知宋庆龄副主席等都参加陈毅同志的追悼会。”他顿了顿,继续道:“陈毅同志的追悼会,要按照党和国家领导人规格来进行。”

毛泽东突如其来的决定,彻底改变了陈毅追悼会的原定规格与流程,令所有人都为之一震。

几天前,1972年1月4日,北京301医院病房里,一位奄奄一息的病人,双眼无神、气息微弱,却仍用微弱的声音不断重复着:“一直向前……我们要战胜敌人……”这些话让在场的所有人都忍不住泪流满面。躺在病床上的这位,是曾经风华正茂、英勇战斗的陈毅元帅,一位为新中国立下赫赫战功的英雄。

陈毅生病期间,叶剑英几次前往医院探望这个患难与共的老战友。每一次看到陈毅因为病痛而形容枯槁,叶剑英的心如刀割。尽管他愿意为陈毅做任何事,但却无能为力,只能默默祈祷,希望奇迹能降临,陈毅的病情能有所好转。

与此同时,毛泽东也在承受着巨大的精神压力。由于他自己大病一场,身体健康状况每况愈下。1月6日,当毛泽东得知陈毅已经病危时,悲伤和忧虑笼罩了他的心头。精神愈发消沉,身体也显得愈加虚弱。随即,他叫来了周恩来和叶剑英,传达了一个消息。

此时,陈毅正从昏迷中苏醒过来。他的女儿姗姗忙着拿水喂父亲,陈毅虚弱地摇头,低声问道:“叶帅来了没有?”他那时未曾知道,叶剑英曾经探望过他,但因为他处于昏迷状态,叶剑英未能和他说上话。当叶剑英得知陈毅已经醒来,立刻赶到了医院。

见到仍处在病床上的陈毅时,叶剑英心情复杂,泪水止不住地涌出,他努力克制着内心的悲痛,终于从口袋中掏出一张纸条。这是毛泽东亲自口述的陈毅平反的话,叶剑英亲自抄写下来,并决定在陈毅的病床前朗读给他听。

叶剑英把纸条交到姗姗手中,让她念给陈毅听。当张茜听到那段文字时,眼泪瞬间涌出,她哽咽着对女儿说:“姗姗,快念,快念……”

姗姗俯身在陈毅床前,对父亲温柔地说道:“爸爸,如果你听到叶伯伯的话,就闭闭眼睛。”陈毅那时的眼睛微微眨了一下,表明他听到了那段话。姗姗再度读了一遍,陈毅微微点头,仿佛露出了一丝欣慰的神情。然而,随后他闭上眼睛,再也没有睁开。

直到深夜11点55分,陈毅与世长辞,叶剑英悲痛欲绝。

那张纸条上写的正是毛泽东亲自为陈毅平反的话,而这正是陈毅在临终之前最为渴望听到的内容。毛泽东的亲笔认可,是陈毅在世时最强烈的心愿,直到临终前,他终于等到了这一刻。

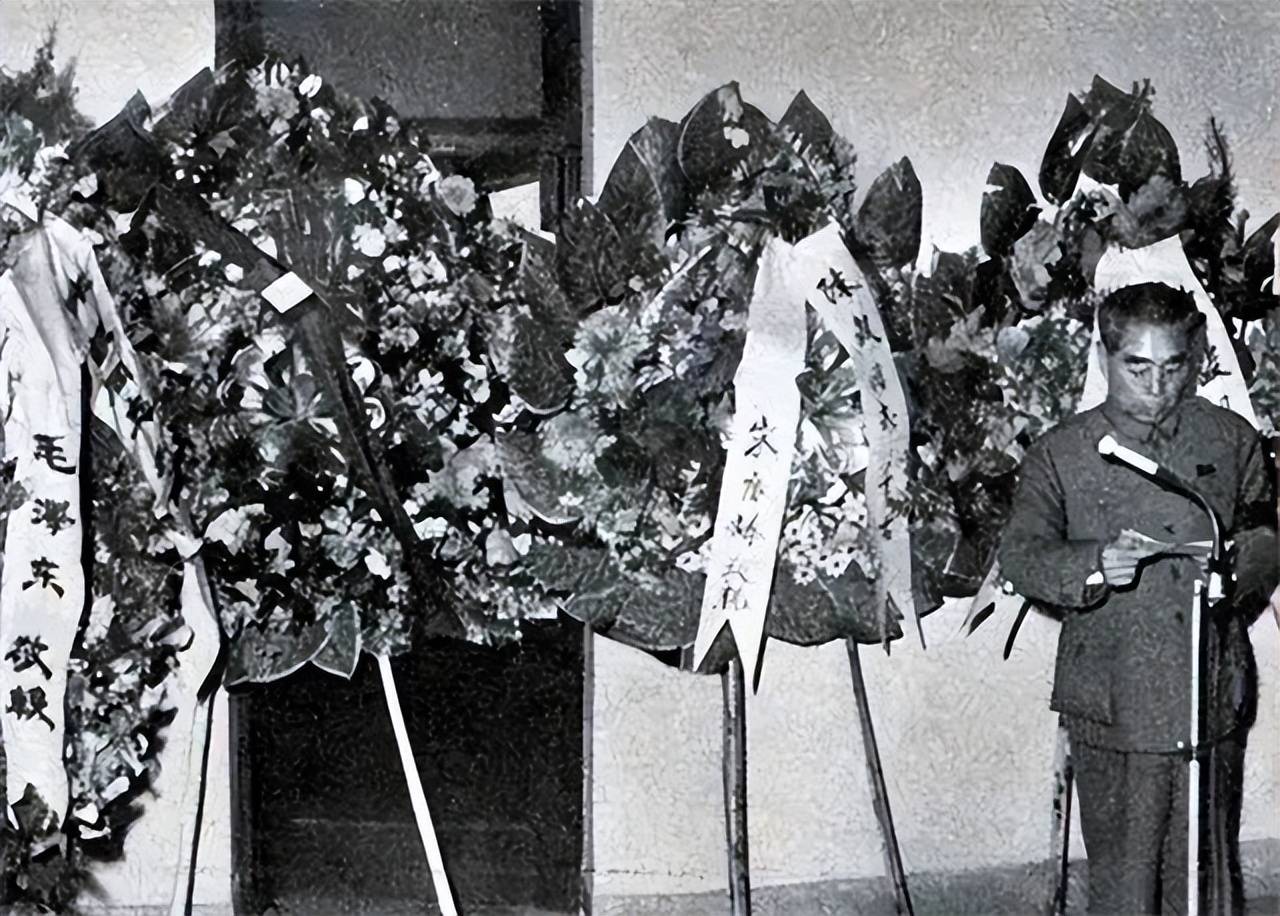

陈毅的去世后,追悼会的筹备工作迅速展开。周恩来召集了一些老帅,商定了追悼会的具体事宜,决定由李德生负责组织并担任主持人。经过讨论后,治丧小组决定由军委牵头,陈毅的追悼会将以军委的名义举行。悼词已经拟定,并由陈毅生前的亲密朋友叶剑英来宣读。

叶剑英接过悼词,默默念了几遍,感情极为沉痛。悼词虽简短,只有600字,但其中浓缩了陈毅一生的辉煌功绩,让身为同袍的叶剑英不禁深感悲伤。