【文化高中·主题教研】问题的设计与解决系列主题教研活动之五——研真题、溯教材、提效能(物理)

为深化落实学校“六大教育高地”建设目标,持续营造严谨求实、锐意创新的学术氛围,激发广大教师的教研内驱力,本学期学校继续开展以“问题的设计与解决”为主题的系列教研活动,坚持以具体问题为切入,以解决实际需要为抓手,深入探索教学规律,提炼学科本质,全面推进学校教学高质量发展。

在此背景下,7月8日,物理教研组开展了主题教研活动,本次会议由物理教研组长孙志新老师主持,参加活动的有党委书记杨天笑、校长刘丽娟、副校长刘贵波、副校长王忠学、副校长吴连群、副校长杨旭、副校长林海及物理组全体教师,长春市普通高中第九联盟、长春市十一高中托管校、珲春一中、珲春二中及内蒙古乌兰浩特二中物理学科部分教师同步参加网上视频直播。

主题发言一

高二年级大领航班主任、长春市骨干教师孟磊老师以《聚焦高考 赋能备考》为题,围绕三方面进行了主题发言。

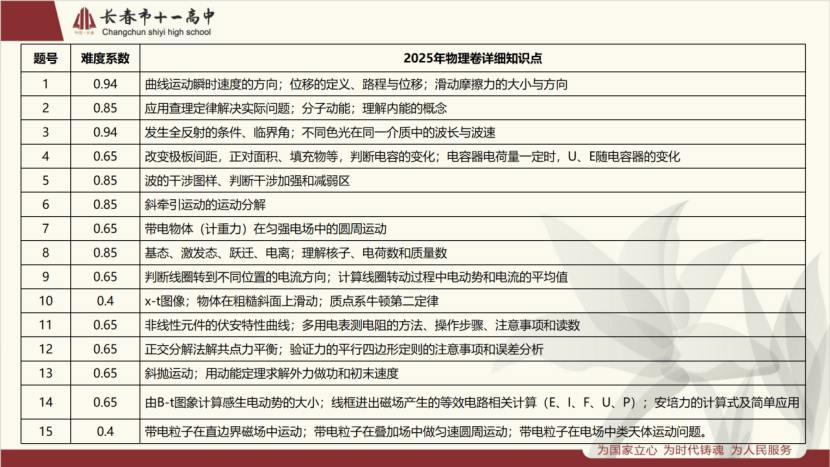

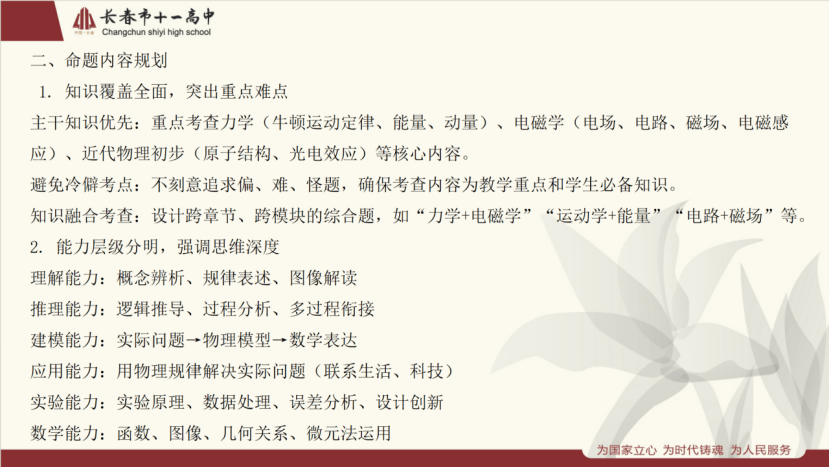

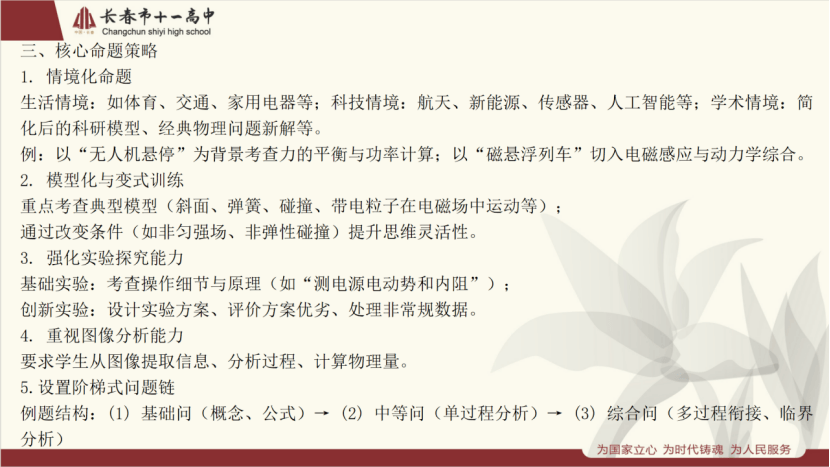

首先,孟磊老师通过对2024年和2025年黑龙江、吉林、辽宁三省物理高考试题的深入研究,系统剖析了两年间考点分布及难度变化的显著特征。分析结果表明,2025年物理试题整体难度有所上升,但呈现出明显的结构性调整:基础题型的难度进一步降低,使考生更容易获得基础分数;而综合性强、区分度高的难题则在深度和复杂度上有所提升。这种"两极分化"的命题趋势体现了新高考改革的核心理念,即在保证基础知识考查的同时,更加注重对学生物理思维本质的考察,强调对物理概念、规律的深层理解和灵活运用,而非单纯的解题技巧和套路化训练。这一变化对高中物理教学提出了新的要求,需要教师在夯实基础的同时,更要培养学生的物理学科素养和解决实际问题的能力。

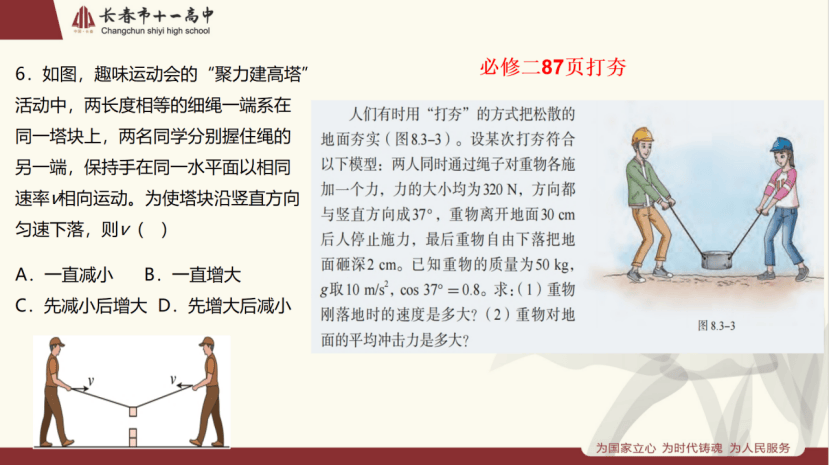

其次,孟磊老师对今年高考物理真题进行了系统而深入的剖析。他通过逐题解析,精准指出了每一道试题在现行教材中的知识原型和命题依据,并以此为基础,强调教师在日常教学中应当深度依托课本资源。孟老师特别指出,课本不仅是知识体系的载体,更是学科核心素养培养的根基;唯有引导学生吃透教材概念、例题和课后习题,才能构建扎实的知识框架,有效应对高考的灵活考查。

最后,孟磊老师对高中物理命题进行了总结。孟老师围绕高考物理备考主题开展的专题分享,为与会物理教师提供了极具价值的教学赋能。他深入剖析了高考命题趋势与核心考点,结合典型例题系统讲解了高效复习策略和解题技巧,并针对学生常见薄弱环节提出了针对性提升方案,受到在场教师的高度认可。

同组点评

高三年级物理教师李占国结合教研活动内容与自身高三教学实践,进行了心得分享:

李占国老师提到通过孟磊老师对试题的剖析更加强调了学生解题的关键在于构建完整的逻辑过程,而非仅记忆重要结论。两名高三学生的案例印证了这一点:一名同学因忽略负电荷符号导致计算错误,痛失5分;另一名同学平时成绩不错也能快速列式,却因符号处理不当影响整体得分。这些失误揭示出学生在概念理解和过程推导中的薄弱环节。为此,李占国老师在高三教学中实施了小组探究模式:每5-6人组成项目组,每周自主探索课题,并在黑板前脱稿演示完整推导过程。这种训练贯穿整个学年,初期学生需适应高强度思维训练,但后期成效显著——他们逐步建立了严谨的逻辑框架,能独立处理复杂问题,课堂效率提升至每节完成双倍内容。实践表明,当学生深度参与知识生成过程时,不仅能规避基础错误,更能在新问题中灵活调用思维范式。

总结而言,教学的核心价值在于培养学生的问题解决能力而非答案复现。通过持续性过程训练,学生在概念认知、逻辑构建和实践应用层面形成系统性思维范式。这对大班教学尤其关键,未来将持续优化这种“过程导向”模式,强化学生的学科素养根基。

领导点评

副校长、高二物理教师杨旭也分享了他对本次高考的感悟:

首先,试卷难度呈现两极分化趋势,基础题更易但压轴题难度显著增大,尤其强调物理观念的本质性理解。例如波的干涉考点,需超越表象分析波程差或时间平移特性,避免机械记忆解题。

其次,科学思维考察突出跨学科融合能力,压轴题融合力学与电磁学模型,并涉及数学工具应用(如开普勒定律的角动量推导)。杨校长指出教材虽为命题本源,但需补充高阶思维,以应对“源于教材、高于教材”的命题导向。

最后,物理教学应强调“实践优于讲授”:高三复习应以学生深度练习替代单向授课,通过真题溯源深挖教材盲区(如力的分解与速度分解本质差异),同时为尖子生适度拓展竞赛思维工具。杨校长提倡考后立即开展学情诊断,精准指导薄弱环节。

王忠学副校长也分享了他的几点的心得:

今年高考理科试题呈现出明显的分层特征:基础题目难度适中,但压轴题思维要求极高。以物理学科为例,满分考生数量得到有效控制,90分以上高分段人数明显减少,大部分考生成绩集中在91-93分区间。这一现象反映出高考命题的科学性和区分度正在不断提升。面对新的考试形势,教学策略必须相应调整。

一、日常训练应向高考模式靠拢,合理控制基础题难度,为学生预留充足时间攻克难题。

二、作业设计要有梯度,既要保证基础训练,又要适当安排高难度题目,培养学生的深度思考能力。

三、针对高三学生需加强针对性练习,增加限时训练频率,让学生适应在有限时间内完成基础题并留出时间思考压轴题的考试节奏。通过反复练习,培养学生的时间管理能力和心理素质。

四、教师应为学生精心选题,从海量题库中筛选出真正有价值的练习题。选题应注重两个方向:一是深挖教材,回归知识本质;二是适度拓展,对接竞赛思维。只有这样,才能帮助学生在高考中游刃有余。

杨天笑书记对本次教研活动作出全面而深刻的总结:

一、研究真题:教学的根本抓手

真题是衔接教学与高考的核心纽带。深入解析真题,能使学生信服并积极参与课堂。日常教学需在真题语境中进行,模拟实战环境,培养学生应试能力。同时,教材作为根基需与真题紧密结合:教师应以真题为引,溯源至教材知识点;再以教材为基,拓展至真题应用,形成"真题→教材→真题"的闭环逻辑,筑牢复习基础。

二、回归教材:贯穿教学全程的核心战略

高考命题均能在教材中找到依据。教师须重视教材的深度挖掘:高一高二阶段须精研教材,打牢基础;高三复习阶段需回归教材,强化核心概念的理解。尤其要聚焦"概念的抽象与生成过程",剖析其发生、发展及情境化应用,引导学生从生产生活实际中理解概念本质,避免重公式轻概念的倾向。

三、不同学科的有机融合灵活运用知识的能力体现在能够整合不同单元、不同学科的知识来解决实际问题。这种能力的培养需要教师在教学设计中有意识地创设跨学科情境,引导学生发现不同知识体系间的内在联系。创新能力的培养主要通过类比推理来实现。当学生面对带电粒子在电场中的运动问题时,如果能够类比天体运动的规律,找出两种运动形式的相似性,就能实现知识的迁移和创新应用。这种由个别到个别的类比推理,是培养创新思维的重要途径。四、教学策略的优化

实施"一日一题"的教学模式,让学生有充分的时间深入思考和研究问题。通过长时间的沉浸式学习,学生能够积累丰富的解题经验,逐步形成创新思维。优化教学时间分配。减少机械重复训练的时间,将更多精力投入到培养学生的综合分析能力和创新思维上。

深耕细研,笃行致远。通过本次教研活动,全体教师更加深刻认识到在新课程、新教材、新高考改革探索与实践的过程中,要树立并强化问题的设计与解决意识,不断提高解决日常教学难题的能力,全面提高教育教学质量。