多名考生被误录马来西亚后续:官方给出两个选择,退档或复读!

一直到现在,高考志愿录取差不多结束了,考生们肯定对自己的结果有满意的也有不满意的,但是有一群人却不但不满意,还产生了愤怒。

因为他们明明报考的是厦门大学,而自己收到的录取通知竟然是远在马来西亚的分校,甚至他们来回的车费可能都比学费要贵。

很多学生都纷纷涌入厦门大学的社交平台上讨个说法,没想到官方也非常硬气,给了他们两个选择。

想去厦门上大学却意外到了马来西亚

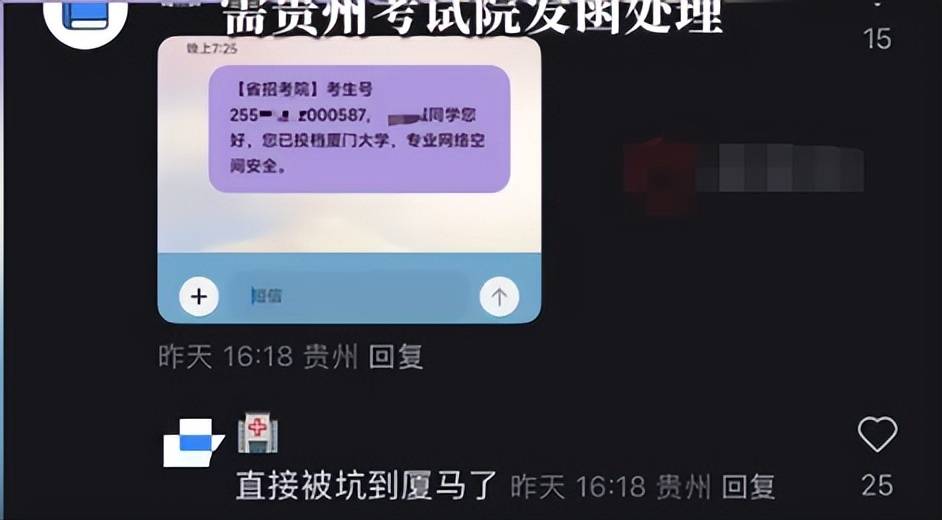

前段时间,贵州一位考了609分的学子,在填志愿的时候非常中意上海财经大学,但是没有被录取,而自己填在志愿单的第二十顺位的厦门大学给自己发来了录取短信。

然而看着那个短信的时候,所有人都傻了眼,白纸黑字印着的,是“厦门大学马来西亚分校”。

国内本部一年学费几千块,马来西亚分校的账单直接飙到十几万,最便宜的专业也要近四万,这笔钱,对一个普通家庭意味着什么,不言而喻。

更要命的是,分校是全英文授课。这群在国内教育体系里拼杀出来的孩子,得立马切换到留学生模式,办签证,考雅思,去适应一个完全陌生的语言和文化环境。

他们梦寐以求的国内优质教育资源、人脉网络、职业规划,瞬间化为泡影,手里的通知书,成了一张通往未知迷途的昂贵门票。

官方回应

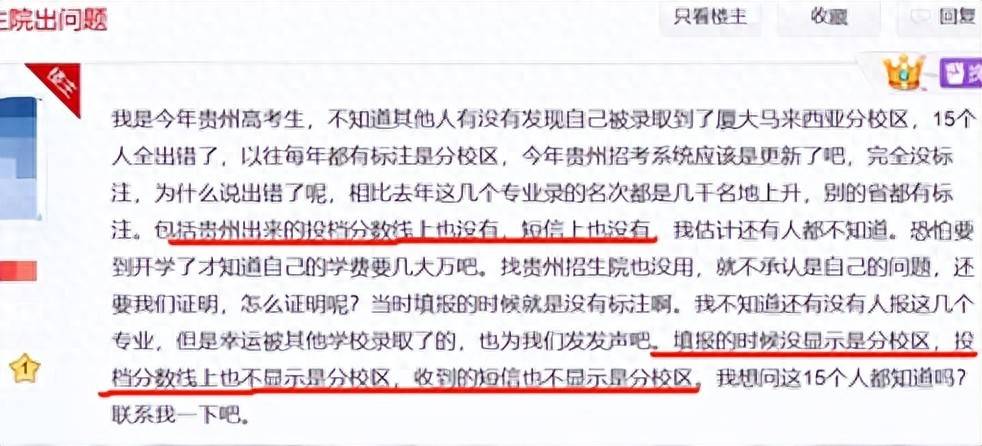

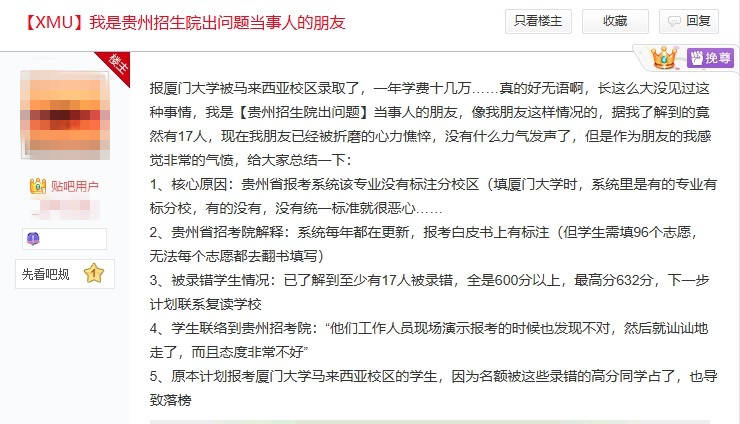

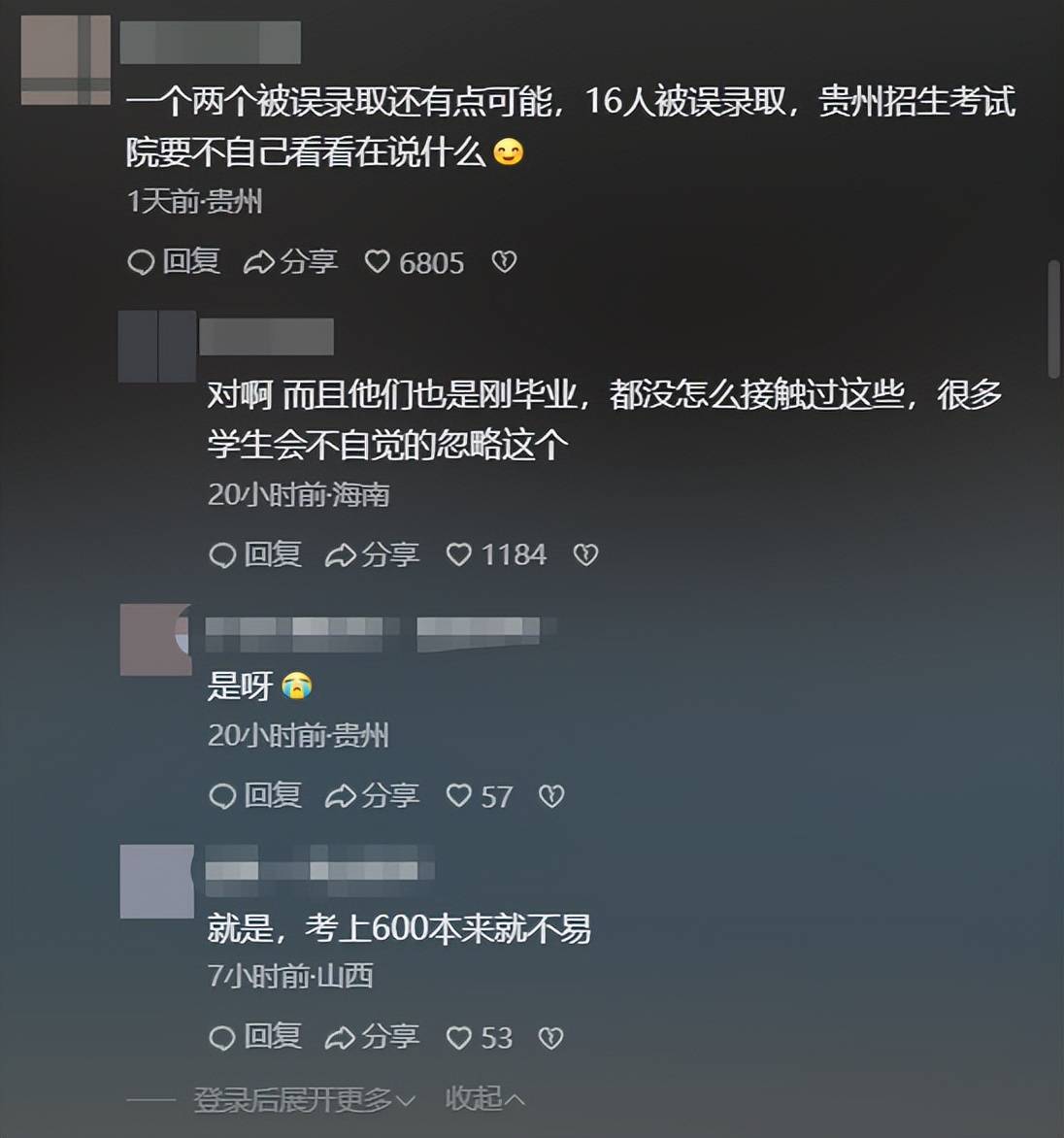

事情闹开后,网上炸开了锅,起初风向都指责孩子粗心,自己填错了志愿,可随着越来越多的受害者站出来,矛头开始转向那个看似万无一失的志愿填报系统。

面对汹涌的舆论,贵州省招生考试院的回应却轻飘飘的,总结起来就一句话:我们没问题,是考生自己没看清专业代码。

在他们看来,招生就是一场严丝合缝的代码匹配游戏,本部的专业代码和分校的专业代码,本就不是一回事,考生作为游戏参与者,理应熟读规则,对每一个数字负责。

这套“代码至上”的逻辑,像一堵冰冷的墙,把所有责任都推回给了那些十八岁的孩子和他们焦虑的父母,言下之意,是你们自己学艺不精,怪不得系统。

可这真的只是考生的一时疏忽吗?考生和家长们很快发现了系统的“魔鬼细节”,在贵州省的志愿填报系统里,按“办学地点”筛选院校时,像山东大学(威海)、东北大学(秦皇岛)这类分校,都会被清晰地标注出地理位置。

学生一眼就能看明白,这是本部,那是分校,唯独厦门大学马来西亚分校,像个隐形人,没有地区标注,也没有任何特殊提示,就那么静静地混在本部的专业列表里,只靠一串冰冷的代码来区分身份。

在一个分秒必争、信息爆炸的填报界面,这种设计上的“不清晰”,难道不是在公然挖坑吗?更有家长翻出往年的系统截图,力证以前对分校都有明确标注。

官方一句“系统每年都会更新”,更像是在掩饰问题,而非解释问题。

官方给出的两个选择

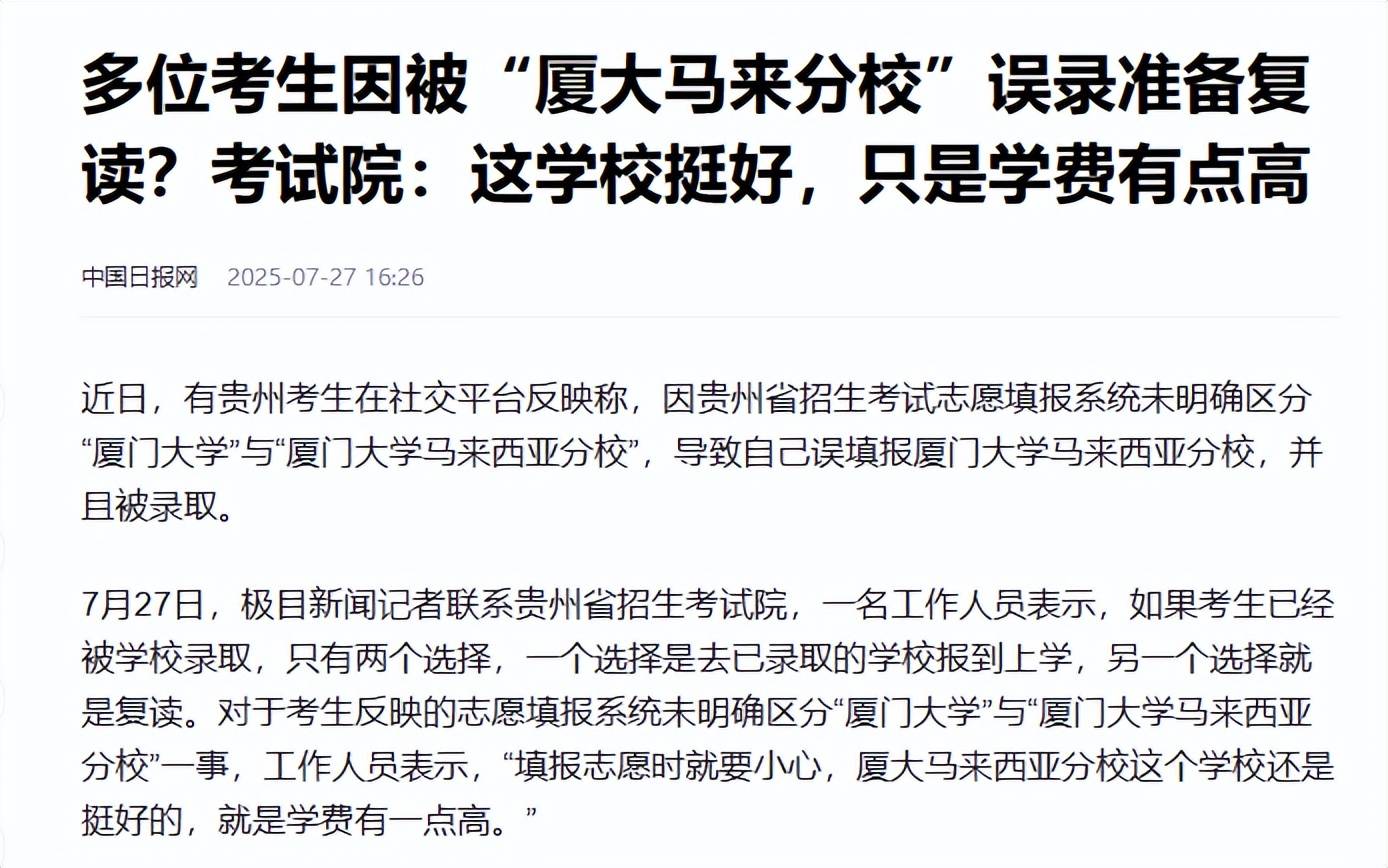

事已至此,厦门大学本部明确表态:录取结果无法更改,摆在这些高分考生面前的,只剩下两条绝路。

要么联系远在马来西亚的校方,走一

套繁琐且结果未知的退档流程,然后捡漏参加下一批次的征集志愿,可好学校的好专业,早就被瓜分殆尽。

要么选择复读,这对一个已经考出600多分的学生来说,何其残忍,一年的青春、金钱、心力付诸东流,还要背负着巨大的心理压力,去赌一个不确定的明年。

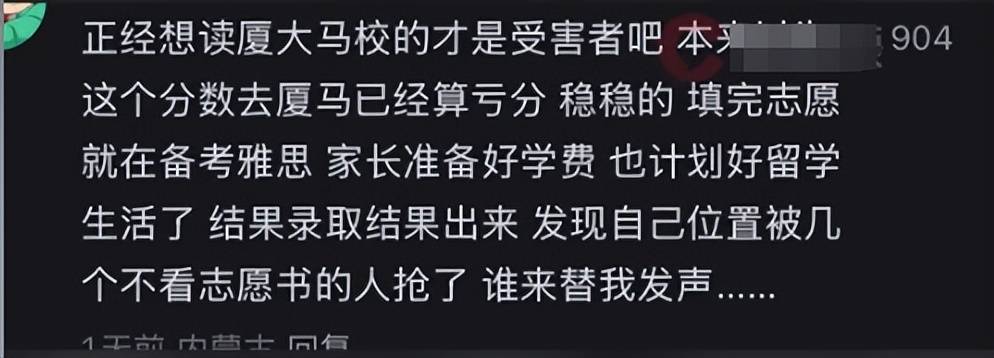

更讽刺的是,这场乌龙事件里,还有另一群被命运开了玩笑的人,那些分数稍低,原本就计划报考厦大马来西亚分校,并为此准备了很久语言和材料的学生。

本以为胜券在握,没想到突然发现自己的名额被这群高分考生“意外”挤占了,他们的留学梦,也跟着一起碎了,一环扣一环,谁都成了受害者。

结语

一场本该皆大欢喜的录取,最终演变成一场多方共输的闹剧,把责任完全推给考生,是典型的行政傲慢,我们当然承认,考生需要为自己的选择负责,需要擦亮眼睛。

但作为一个提供公共服务的权威机构,招生考试院的责任,难道不应该是让信息尽可能清晰、透明、无歧义,用更友好的设计来避免用户犯错吗?

当系统本身就存在误导性时,却反过来指责用户“不够专业”,这本身就是一种不负责任,高考改变命运,但冰冷的数字不该捉弄命运。

当系统只认代码不认人,那串数字背后滚烫的青春,又该由谁来负责?

参考资料

鲁中晨报2025-7-25《609分考生被误录到马来西亚,官方:要么联系学校退档,要么复读一年》