热搜第一!北大将彻底取消,全面变革引关注

开心田螺

2025-08-05 17:56:52

0次

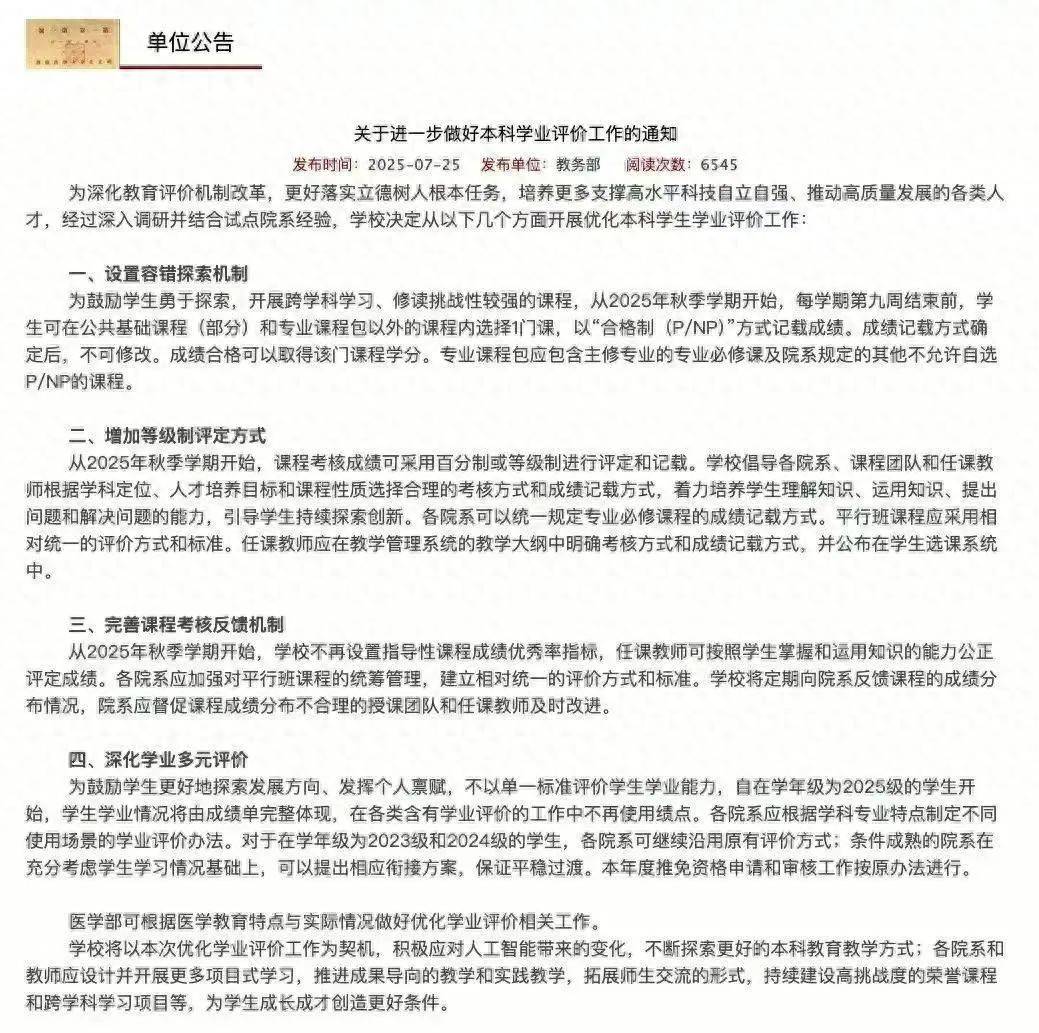

在7月25日的一则重磅消息中,北京大学通过校内网发布了《关于进一步做好本科学业评价工作的通知》。从2025级学生开始,该校将在所有涉及学业评价的环节中停止使用绩点。此外,课程考核成绩可以采用百分制或等级制进行评定,而等级制的成绩则不会转换为绩点。同时,学校还决定不再设置指导性课程的成绩优秀率指标。

这则消息瞬间引发热议,北大取消绩点的讨论迅速冲上热搜榜首!根据该通知的内容,为了鼓励同学们大胆探索,进行跨学科的学习,以及选修更具挑战性的课程,北大允许学生在公共基础课程和专业课程包以外选择一门课程,以“合格制(P/NP)”的方式记录成绩,只要成绩合格便可获得学分堪称宽松。

值得一提的是,早在7月2日时,北大的官方微博就曾发文介绍王世强教授因推动“去绩点化”改革而获得北大教学成就奖的故事。他在文中回顾了这项改革的进展,表示经过三年的努力,去绩点化的变革开始呈现出群体性的效果。许多学生反馈说,专注于提升学业表现与刷绩点所耗费的时间大大减少了,他们不再被“成绩的战车”牵制,反而可以将更多的精力投入到科研工作和自身的兴趣上。

不可忽视的是,北京大学这一改革并非个案。早在2015年,清华大学就已经率先实施将GPA替换为12档等级制的评价体系,提出了多元化的评估方式,以挑战“GPA导向的学业成就观”。而在2019年,清华再次对评价制度进行了完善,进一步减轻了分数对学生发展的束缚。近年来,复旦大学、上海交通大学等985高校纷纷作出调整,有的取消了绩点排名,有的则推出了“等级制 综合评价”模式。这些教育改革的共同目标显而易见:打破“唯绩点论”,让教学回归教育的本质。

来源:中国新闻社、北京大学官网等

相关内容

热门资讯

警校报考全攻略:从体检标准到就...

警校报考全攻略:从体检标准到就业前景,家长必知的六大关键要点 当警察梦遇上复杂报考流程,许多家长和考...

全员保研顶尖学府!来看625寝...

· 从初遇时的拘谨内向 到携手斩获全寝保研名额 从个人到集体 她们将六份努力 凝聚成一股所向披靡的力...

2025年留学生求职机构排行榜...

2025年留学生求职机构排行榜的最新揭晓,展示了多家在行业中表现突出的机构。其中,海马职加以其强大的...

【试题解析】12月15日湖南高...

**【试题解析】湖南高一新高考教学教研联盟暨长郡二十校12月联考全科试题解析概览**随着12月15日...

杭州初中语文面试怎么考?试讲课...

试讲作为杭州教师编的主要考核形式,不仅能考察考生作为教师的专业能力,也能了解到考生对教材的熟悉程度。...

杭州排名前几的美国硕士留学机构...

一、如何在杭州筛选出可靠的美国硕士留学机构? 作为在留学规划领域从业超过十年的国际教育规划师,我常...

全球有名的权威时尚学校哪个强?...

在时尚产业蓬勃发展的当下,选择一所国际认可的时尚学校至关重要。它不仅能为学生打开时尚行业的大门,更能...

济源:轵城镇中王中心小学举办第...

为丰富校园文化、提升学生语言素养,日前,济源市轵城镇中王中心小学举办第二届“金声玉振”语言艺术节。活...

2026年甘肃医学院成人高考报...

甘肃医学院2026年成人高考 院校介绍 高等学历继续教育设有高起专、专升本两个层次,高起专层次开设临...

甘肃中医药大学 2026年成人...

甘肃中医药大学2026年成人高考 院校简介 甘肃中医药大学是经教育部批准设立的具有高等学历教育招生...