8千万!专业技术人才数量增幅达10%,但高技能人才缺口仍有3千万

近十年来,我国专业技术人才与高技能人才队伍实现了规模与质量的双重跨越,成为支撑国家发展的核心战略资源。专业技术人才数量从2015年前后的约7300万人稳步增长至当前的8000万人以上,超过英国、法国、德国等国家的人口,增幅近10%,年均新增约70万人,这一增长不仅体现在数量扩张,更凸显于素质提升。

数据显示,专业技术人才中本科及以上学历占比从2010年的35.9%提升至2019年的48%,2020年研究生毕业人数达72.9万人,较2012年增幅50%,高层次人才储备持续扩容,仅国家高层次人才特殊支持计划就累计遴选支持6000余名人才,上百人成长为两院院士。

这种增长既源于人才培养体系的完善,也得益于“人才强国”战略下的政策激励,如全社会研发经费2020年已经2.44万亿元,为人才创新提供了坚实保障。

高技能人才的增长更为迅猛,从2015年的约4500万人跃升至当前的7200万人,十年间增幅超60%,年均增长近270万人,远超《高技能人才队伍建设中长期规划(2010—2020 年)》中2020年3900万人的目标。

这一群体的结构优化同样显著,占技能劳动者总量的比例从2009年的24.7%提升至如今的32.7%,技师、高级技师总量已突破1000万人,打破了传统“技工天花板”。

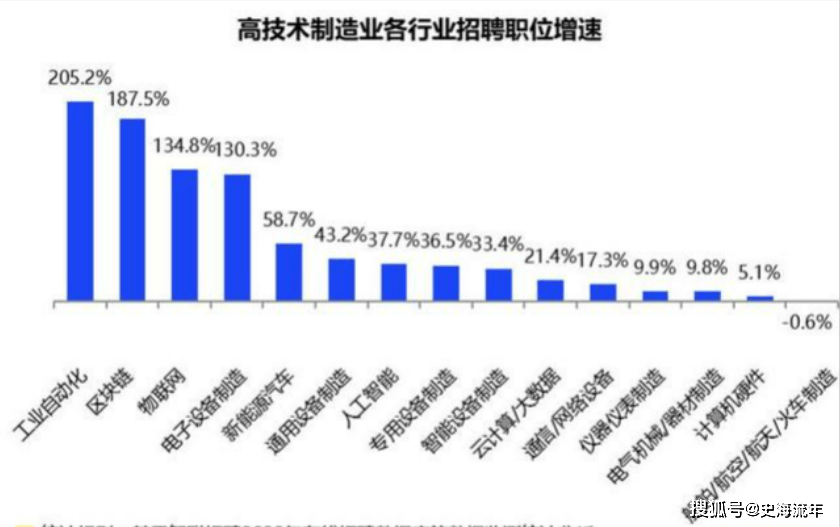

从行业分布看,新能源、高端制造等领域成为增长高地,如“嫦娥五号”任务青年人才平均年龄仅32.5岁,最年轻系统指挥员为1996年出生,彰显了青年高技能人才的快速成长。

这种爆发式增长与职业教育的转型密不可分,我国已建成世界最大职业教育体系,2021年高职招生达557万人,较十年前增长1.8倍,产教融合模式更带动企业培养技能人才超13万人次。

人才队伍的壮大与高等教育体系的结构性改革密不可分。普通高等教育通过“双一流”建设与学科动态调整,新增2.1万个本科专业布点,重点强化人工智能、集成电路等战略领域人才供给,华为“天才少年”计划80%入选者来自“双一流”高校。

职业教育则通过“岗课赛证”融通、产业学院建设等举措,推动技能培养与产业需求精准对接,2023年全国技能大赛获奖选手晋升高级工比例达90%。

更关键的是贯通培养机制的建立,天津、浙江等地允许技能人才凭职业资格认定职称,特级技师可享受高管级薪酬,2023 年全国评聘特级技师、首席技师超6000人次,打破了人才发展的身份壁垒。

同时,高等教育普及化进程加速,2022年劳动年龄人口平均受教育年限达10.93 年,主要劳动年龄人口受过高等教育的比例从 2010年的12.5%升至2019年的21.2%,为人才储备奠定了基础。

这支规模宏大、素质优良的人才队伍,为我国从人力资源大国向强国跨越奠定了坚实基础。在人力资源大国建设层面,我国已形成全球最宏大、门类最齐全的人才资源体系,人才资源总量达2.2亿人,研发人员总量连续8年居世界首位,2023年《财富》世界500强企业中我国占142 家,稳居全球第一。

而向人力资源强国的转型中,人才效能持续释放:人才贡献率从2010年的26.6%升至2020年的35%,支撑新能源汽车产量占全球60%,光伏组件出口额突破500亿美元;关键技术领域不断突破,商飞C919装配团队通过联合培养将效率提升40%,芯片制造领域高技能人才攻克光刻机核心部件难题。

国际竞争力显著增强,我国全球创新指数排名从2015年的第29位跃升至2022年第11位,世界技能大赛连续四届金牌榜第一,技能标准纳入国际认证体系。

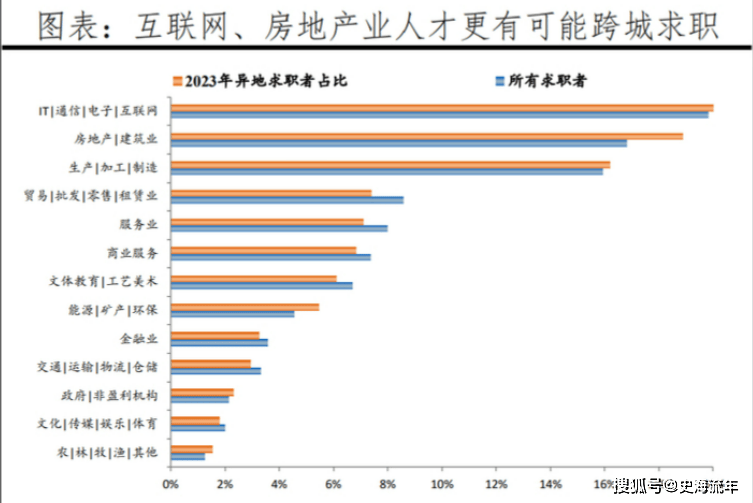

当然,挑战依然存在,制造业高技能人才缺口达3000万,中西部人才流失率超15%,技能人才平均工资仅为专业技术人才的68%。

但总体而言,近十年人才发展实现了从“人口红利”到“人才红利”的质变,未来通过深化产教融合、完善评价激励机制、推进区域协调,将进一步释放人才活力,为2035年基本实现现代化提供核心支撑。