2025年临床医学类专业现状,专业计划近五年占比逐年下跌,近三年就业率跌至全国平均水平以下

医学专业还依然是香饽饽吗?近年来,关于医学生内卷、青年医生离职率等话题屡屡引发社会热议。在公众对医疗服务质量期望越来越高,而医务人员职业倦怠感似乎也越来越强的今天,我们有必要客观分析临床医学类专业真实的吸引力、培养质量与职业发展路径,探寻其光环之下隐藏的危机与转机。

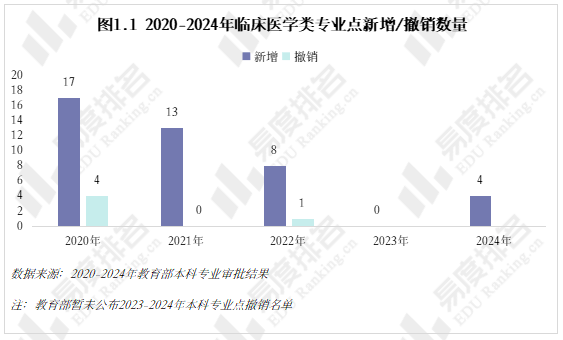

一、临床医学类新增专业点2023年降至0个

2020至2022年,新增数量呈现断崖式下降。教育部等部门明确提出“严格控制医学教育准入标准”,对医学院校的设立和临床医学类专业的开设提高了门槛。高速扩张的窗口正在关闭,2023年新增专业点为0个。对于已开设该专业的高校,专业评估、学科排名、执业医师通过率、就业质量等指标将决定生死存亡,否则将面临被红牌罚下的风险。

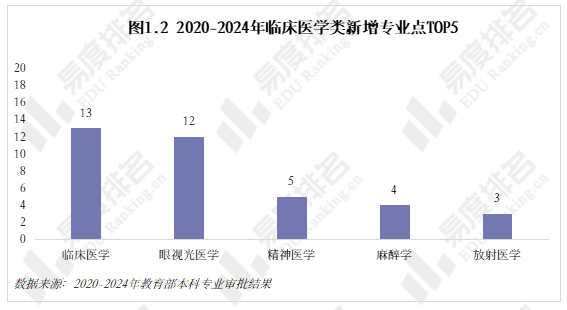

临床医学作为医学教育的绝对主力和基石,新增数量最多。与之相比,眼视光医学新增数量几乎与临床医学持平。中国青少年近视率高居世界前列,人口老龄化带来的老花、白内障、黄斑病变等眼病问题日益严重,市场对视光医疗的需求持续增长。高校正集中优势资源,快速扩充“眼科”、“精神心理”、“麻醉”等有关科类,以更好地满足人民日益增长和变化的健康需求。

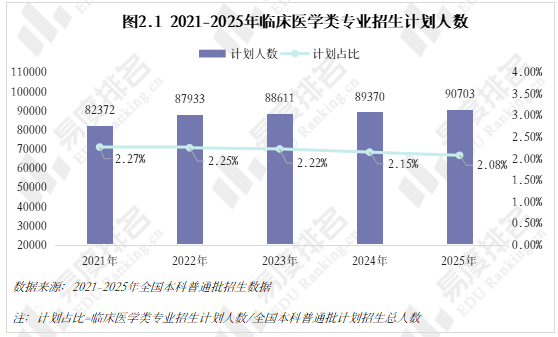

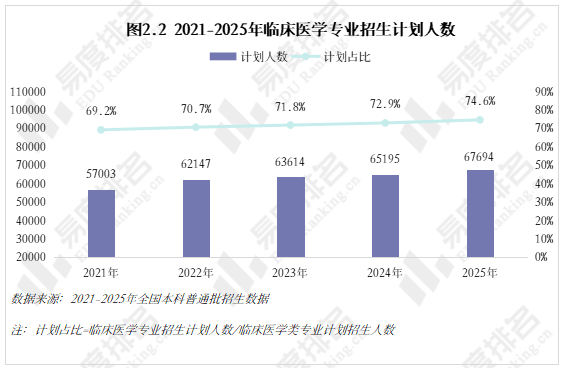

二、临床医学类专业计划近五年占比逐年下跌

临床医学类专业的绝对招生数量在过去五年持续增加,但专业的招生计划占比却在逐年下降。全国本科招生总规模的增长速度,要快于该专业类的扩张速度。临床医学和精神医学作为明确的战略重点,获得了资源倾斜;而其他多个重要专业则普遍面临收缩。

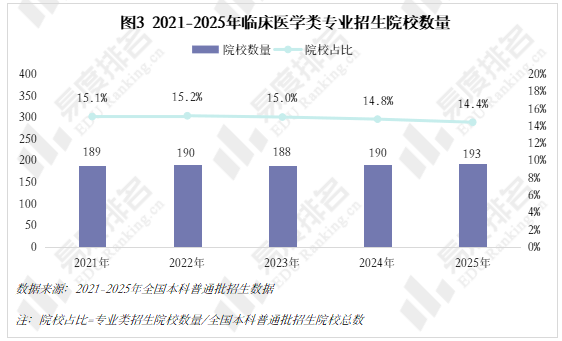

三、2025年开设临床医学类专业院校覆盖面收窄

近年来,尽管开设临床医学类专业的院校绝对数量保持稳定,但由于全国本科院校总量持续增长,其占比呈缓慢下滑趋势,开设临床医学类专业的院校覆盖面有所收窄。

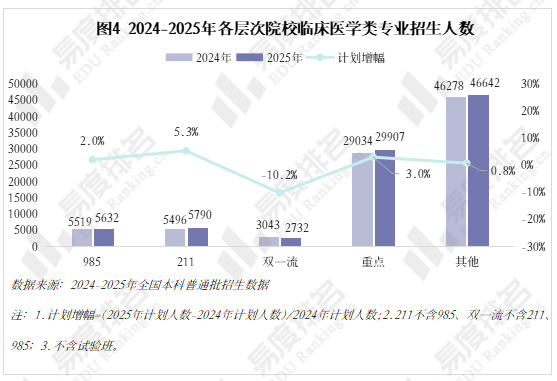

四、985、211院校今年小幅扩招

985和211院校的招生计划保持小幅扩招,高水平大学对培养拔尖医学人才持续支持,优质教育资源不断向临床医学领域倾斜。双非院校是临床医学人才培养的绝对主力,两者合计占比超过八成,今年招生也相对稳定。

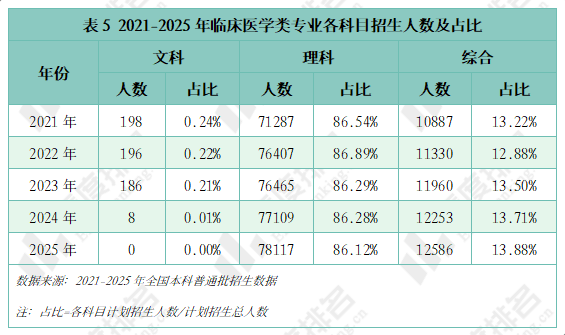

五、理科和综合省份生源占比持续提升

临床医学类专业的招生,在五年内完成了从小比例的文理兼收,到纯理科的绝对垄断。对于综合省份来说,考生需同时选考物理和化学,或物化生等组合。进一步巩固了理科生作为临床医学人才培养的基本盘和绝对主力。

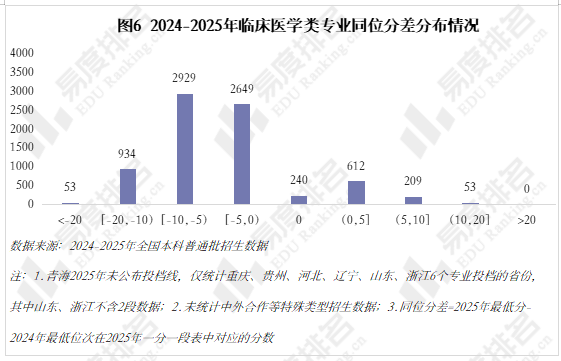

六、录取分数整体大幅下跌

2025年绝大多数临床医学专业的录取分数出现了下降。2025年85%的专业分数下降,11%的专业分数有所上升,其中51%的专业下降超过5分,3%的专业上涨超过5分。各层次中985院校抗跌性最强,大多以持平或小幅波动为主;双非院校为跌幅最大群体,成热度下滑重灾区。

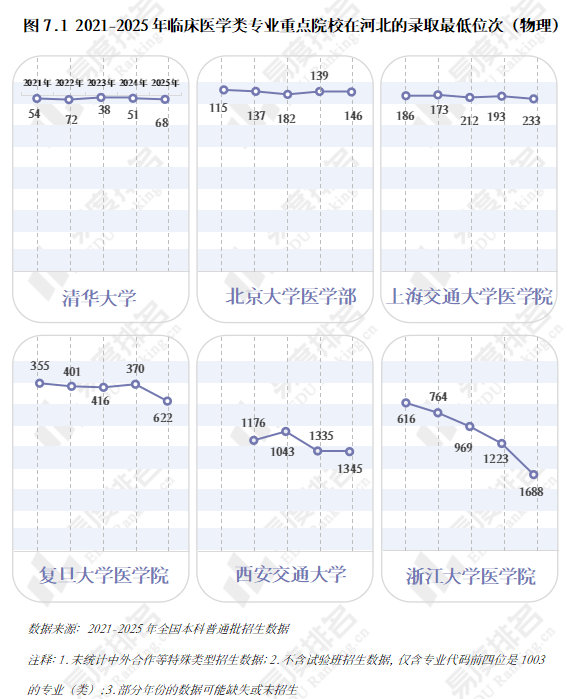

七、最顶尖985院校招生热度依旧

下图展示了位次最靠前的部分985院校临床医学类专业(物理)在河北的录取情况。在临床医学大类整体热度回调的背景下,即使是顶尖院校,其报考热度的抗跌性也不同,除了最头部的两三家(如清华、北大医学部、上交医学院)维持了极高的门槛外,其他几家985院校、医学院的录取位次出现了不同程度的后退。在整体环境变化时,考生的选择更加集中,只有少数几家顶级院校能完全免疫下行趋势。

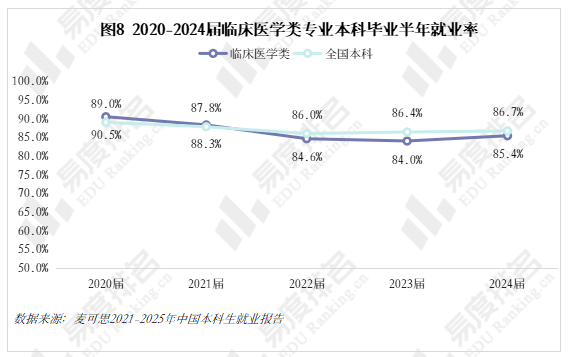

八、近三年临床医学类专业就业率跌至全国平均水平以下

临床医学类专业的本科毕业生,其短期就业率已从优于全国本科平均水平,转变为持续低于平均水平。2022届临床医学类就业率首次被反超,并落后1.4%。因学历门槛急剧抬高,三甲医院及大城市医院的招聘标准已普遍要求“硕士及以上”,本科学历基本无法进入理想的临床岗位。选择临床医学,必须做好长周期、高投入的充分准备。

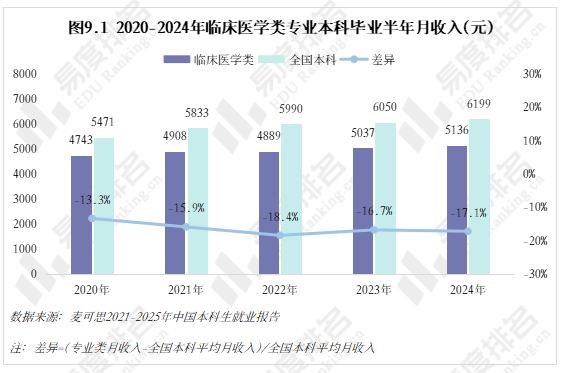

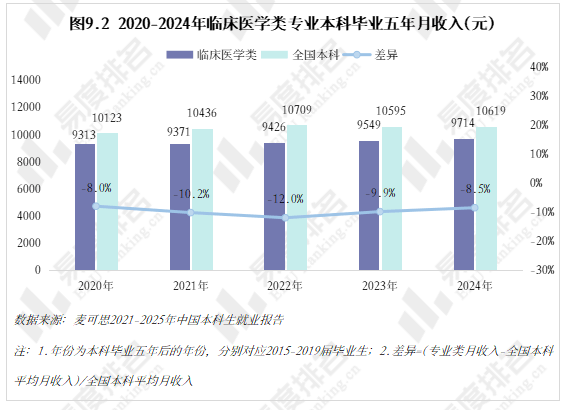

九、临床医学类专业短期薪资起点低,长期薪酬追赶效应明显

临床医学毕业生的薪酬水平,无论在毕业半年还是毕业五年后,均持续且显著地低于全国本科平均水平。其职业回报的时间溢价非常高,长期的薪酬追赶和能力提升效应明显。

绝大多数临床本科毕业生进入住院医师规范化培训阶段,此期间收入主要为规培津贴,数额较低,远低于进入其他行业的本科毕业生起薪。长期来看,差距逐渐收窄,长期价值开始显现,2024年(-8.5%)相较于2021-2023年,差距有明显收窄的趋势。

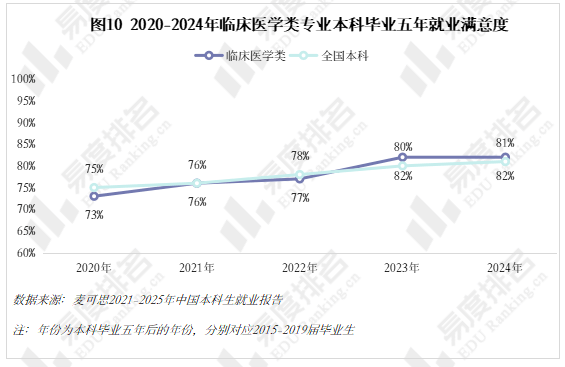

十、近两年就业满意度升至全国水平以上

临床医学类专业毕业生的职业满意度,随着工作年限的增长,实现了从持平到领先的转变。尽管前期投入巨大、起步艰辛,但从五年这个中期维度来看,多数从业者对其职业状态给予了肯定。社会尊重、职业稳定性和不断改善的薪酬共同构成了扎实的物质与心理基础。

特别声明:本文为易度排名原创作品。未经著作权人授权,禁止转载和使用,否则将承担法律责任。