教师闯红灯被扣绩效?这则“奇葩”处罚背后,是老师们早已麻木的痛

今天刷到一则新闻,如鲠在喉,不吐不快。

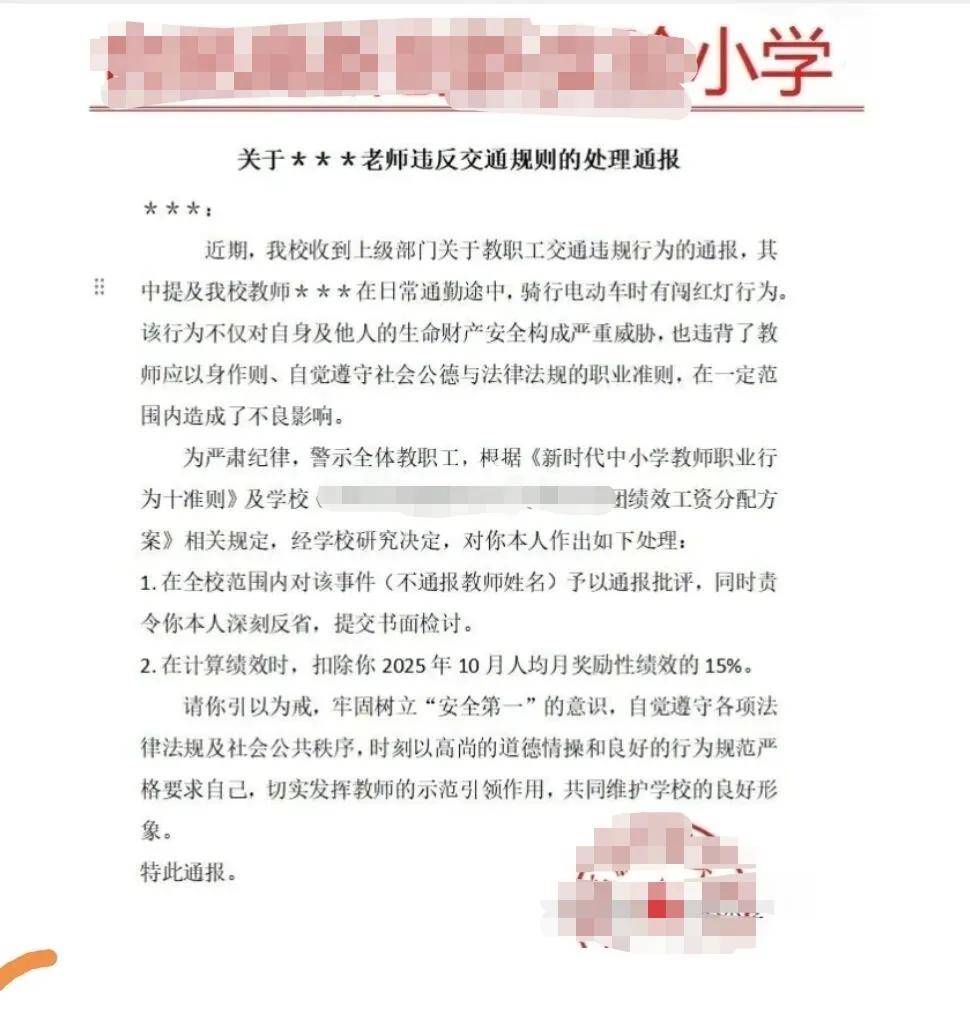

某地一位老师,因为骑电瓶车闯了红灯,被交警处罚后,事情并未结束。他所在的单位(学校)随后发布了一则通报:对该老师进行全校通报批评,并扣除当月绩效工资的15%。

我的第一反应不是为闯红灯辩护,而是感到一种深深的荒谬与窒息。

首先,我们必须明确一个前提:闯红灯,错了吗?

错了。毫无疑问。无论是谁,违反交通规则,将自己与他人置于危险之中,都应该接受相应的法律处罚。交警开出的罚单,我们举双手赞成。

但是,学校的这则“追加处罚”,味道就全变了。

请问,学校的依据是什么?

是因为他“教师”的身份吗?所以他就必须成为一个完人,一个在任何时间、任何地点、任何行为上都不能有丝毫瑕疵的“圣人”?

这种逻辑,我们实在太熟悉了。它像一张无形的网,早已将教师这个群体紧紧束缚。

- 8小时外,教师不能有私人生活吗? 下班后,他是一名普通市民,他的交通违规,自有交通法规来约束和惩戒。学校的权力,何时能延伸到公共道路之上?

- 教师的“师德”,已经苛刻到要管红绿灯了吗? 我们将“学高为师,身正为范”理解到了极致,却扭曲成了对个体私德无休止的审查和惩罚。一次交通违章,就能说明他师德有亏?就能否定他在讲台上的所有付出?

- 这种“连坐式”的管理,真的能教育人吗? 它带来的不是敬畏,而是寒心;不是反思,是怨愤。它传递的信号是:你不是一个完整的“人”,你是学校的一个“符号”,你的一切行为都必须为这个符号负责,哪怕它发生在与职业完全无关的场域。

这让我想起许多类似的“奇葩”规定:老师朋友圈不能发旅游照片(怕家长觉得你不务正业)、下班不能穿得太时尚(有损教师形象)、甚至结婚离婚都要被“关心”……

我们给了教师“人类灵魂工程师”的高帽,却常常忘了,他们也是血肉之躯,也会疲惫,也会犯错,也需要一个不被无限审视的私人空间。

这种对教师的“道德绑架”和“无限责任”追责,正在消耗着教育中最宝贵的温度。

那位被处罚的老师,回到课堂上,他会以怎样的心情面对学生?是带着被理解和尊重的温暖,还是带着被羞辱和苛责的委屈?这种负面情绪,最终又会流向哪里?

我们总在呼吁尊师重教,但尊重是相互的。当管理失去了边界感,当处罚超越了合理性,尊重便无从谈起。

这则通报,惩罚的不仅仅是一位闯红灯的老师,它更是在所有老师心上敲了一记警钟:“谨言慎行,否则你的一切都可能与你的工作挂钩。” 这是一种令人窒息的管控。

法律的归法律,单位的归单位。交警已经履行了他的职责,学校的“追加处罚”,更像是一场为了“以儆效尤”而进行的权力越界表演。