好一个“学术神童”,初中有专利,论文14篇,篇篇有“爷”名

好一个“学术神童”,初中有专利,论文14篇,篇篇有“爷”名

一个初中生如何能参与到发明专利和SCI论文的创作中?这背后到底有什么猫腻?

你能想象吗?一个年仅13岁、还在上初中的学生,居然能够参与发明专利的申请,并在短短几年后,积累了14篇SCI论文和3项国家发明专利。

这不禁让人疑惑,这个履历是真的吗?如果是真的,又如何做到的?刘某乔的故事火了,不仅因为他的“天才”履历,还因为他引发了我们对于学术资源分配、学术公平的深刻反思。

今天,我们就一起深入分析这个现象,看看背后到底隐藏了怎样的学术“潜规则”。

一位“天才学生”的不寻常履历

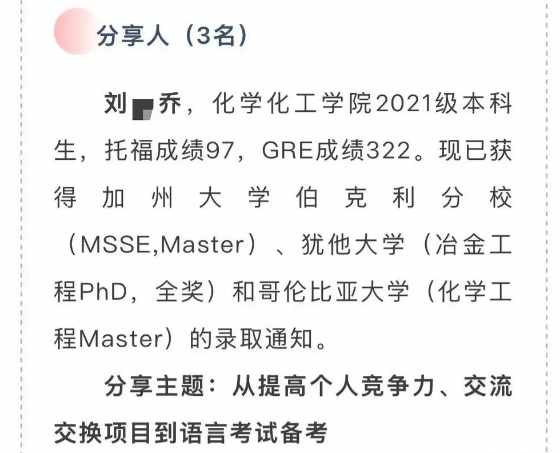

首先,让我们看看刘某乔的履历。刘某乔是重庆大学化学化工学院的2021级学生,学的是化学工程与工艺专业。

在本科阶段,他就已经发表了14篇SCI论文,其中SCI一区的5篇,SCI二区的9篇,完全是一个科研界的“高产量者”。

除此之外,他还获得了3项国家发明专利授权,参赛的全国大学生化学实验创新设计大赛西南赛区也获得了一等奖。

他的成绩单就像是为“学术天才”量身定做的,无论是SCI论文、发明专利,还是托福97分、GRE322分的成绩,都显得格外引人注目。

看到这些成就,很多人都会感到震惊,尤其是考虑到这些成绩的积累时间是多么短暂。

14篇SCI论文,3项发明专利,这样的成就,即便是放在很多研究生的身上,也是相当惊人的。而刘某乔,还是一个大四的本科生。这让他成为了网上的“学术明星”。

时间线上的疑点:13岁就申请专利?

然而,当我们进一步分析刘某乔的履历时,问题就暴露出来了。通过知网的检索,记者发现刘某乔名下的14项发明专利中,最早的一项竟然出现在2016年,那个时候他才13岁!

13岁,初中生的他,怎么可能有能力申请如此复杂的发明专利?你有没有想过,初中生连化学基础知识都没学透,如何能参与如此高难度的科研项目?

再者,值得注意的是,在这些专利和论文的署名上,刘某乔并不是第一发明人或第一作者。

事实上,重庆大学化学化工学院的几位教授——刘某华、刘某龙、陶某元——频繁出现在这些科研成果的署名中。

要知道,这些教授们在学术界的地位和声誉都很高。那么,刘某乔真的是参与了这些科研成果的创造,还是仅仅是名义上的“挂名”呢?这些细节,显然不符合常理。

学术资源的不公平分配:导师“挂名”操作背后

这时候,学术界的一些潜规则就暴露了。我们知道,在学术界,导师通常掌握着最重要的科研资源和项目。

如果有一个学生能够借助导师的资源,在短时间内积累大量的科研成果,这并不完全是偶然现象。

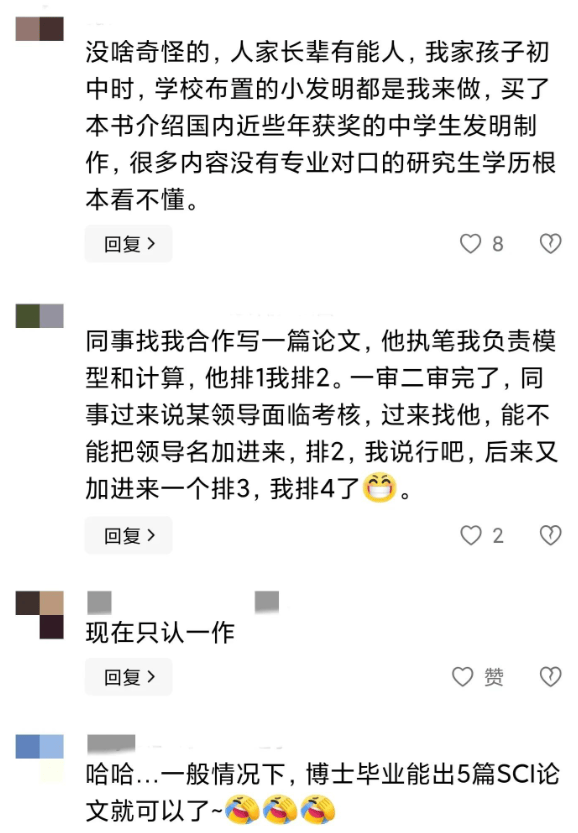

实际上,许多导师会利用自己的项目资源,帮助学生“量身定做”科研成果,学生可能并没有实际参与到核心研究中,但依然能成为共同作者,甚至是“第一作者”。

这种做法并非个别现象,在一些学校和学术圈里,导师和学生之间的这种“挂名”操作,已经是一个公开的秘密。

导师往往会将自己的科研项目成果分配给学生作为“挂名”,而学生本身在这些项目中所起的作用,实际上并不大。

通过这种方式,学生不仅能在短时间内积累大量的科研成果,也能为自己赢得更多的学术认可,甚至为未来的求职和升学增加砝码。

对于导师来说,这种操作也有其好处。通过帮助学生获得高水平的科研成果,他们不仅能提高学生的竞争力,也能提升自己在学术界的声誉。

这种“互利互惠”的关系,实际上并没有真正注重科研的本质——创新和价值。科研本应是严谨和真实的探索,而非为了某些个人或团队的利益而作出的妥协。

学术公平性遭遇挑战:资源背后的深层问题

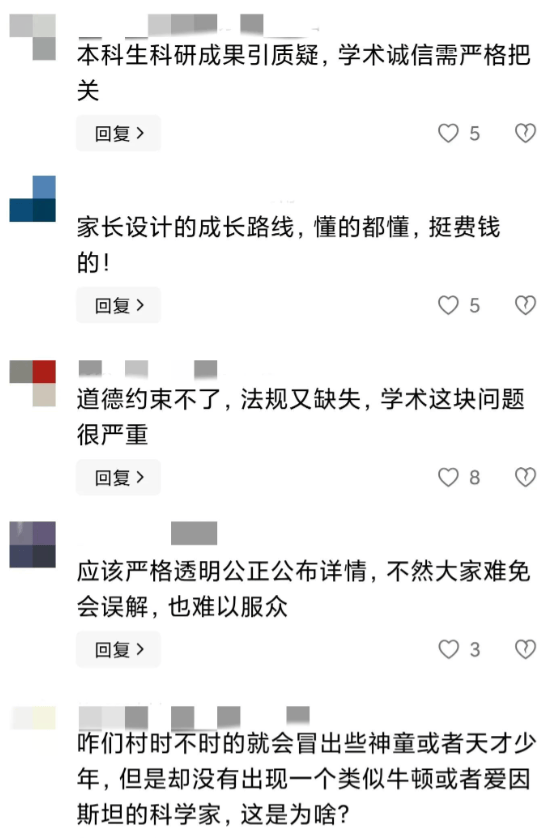

刘某乔的情况,实际上暴露了当前学术环境中的一大问题:学术资源的不公平分配。

在学术圈里,一些家庭背景强大、导师资源丰富的学生,能够轻松获得大量的科研资源和机会,而那些普通的学生,即便在实验室中勤勤恳恳地工作,也往往因为缺乏资源和人脉,无法获得同样的机会和成果。

更让人担忧的是,这种资源的不平等分配,已经深刻影响到学术的公正性和透明度。

普通学生可能无法接触到前沿的科研项目,也无法在顶级期刊上发表论文,即便他们拥有出色的科研潜力。

而那些有着强大背景的学生,甚至能在初中阶段就接触到科研项目,参与到发明专利和SCI论文的创作中,进而获得大量的科研成果。这种情况是否公平?这样的学术评价体系是否真的能够反映出每个学生的真实能力?

从刘某乔事件到整个学术界的反思

刘某乔事件引发的广泛讨论,揭示了学术界中存在的深层问题。科研的本质在于探索未知、推动社会进步,而不是通过名目繁多的论文和专利来满足某些个人或机构的需求。

然而,现实中,许多科研项目被商业化、工具化,许多学生被当作科研成果的“附加品”来利用。这样的做法,不仅削弱了学术研究的本质,也让那些真正有能力、愿意为科研付出的人,感受到了巨大的不公平。

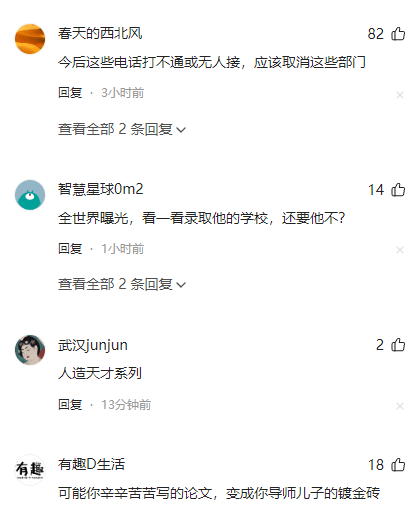

面对刘某乔事件,重庆大学的回应并未立即给出明确结论,而是启动了调查程序。但这一事件背后的影响远不止于一所学校或一名学生,它引发了对学术界资源分配、学术评价标准的深刻反思。

在一个充斥着“挂名”科研成果和不正当学术行为的环境中,真正的科研精神和学术公平性如何保障?我们又该如何突破这种深层的学术“潜规则”?

结语:学术界需要什么样的改革?

从刘某乔的案例,我们可以看到学术界的巨大漏洞,也看到了学术资源如何被不合理地分配。这不仅让学术变得越来越功利,也让那些努力奋发的学生,感到自己在科研的道路上被挡在了起跑线外。

要改变这种现状,除了加强对个别事件的调查和处理,我们更需要从根本上反思和改革现有的学术评价体系,保障每一个学生、每一个研究者能够凭借真实的能力和贡献,获得公正的评价。

刘某乔的事件不仅仅是一个“学术黑幕”,它其实是当前学术环境中深层次问题的一个缩影。

让我们期待,学术界能够通过这次风波,开始真正的自我净化,让真正有才华、有能力的科研人才得到应有的认可,学术研究回归到追求真理和社会进步的本质。