韦神终于要当副教授了!北大“不知情”背后藏着更大的真相

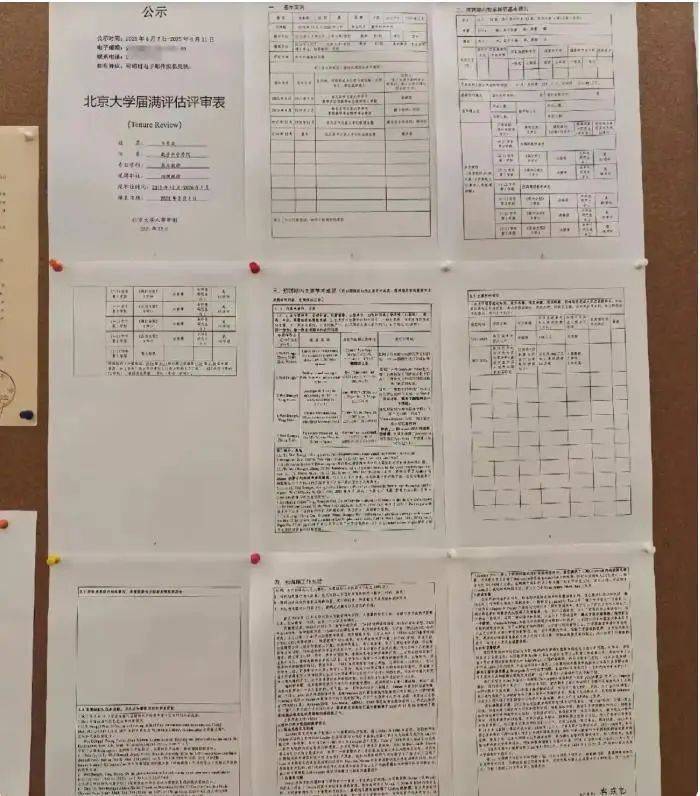

一则“韦东奕晋升北大长聘副教授”的消息近日在网络上激起千层浪。北京大学数学科学学院的内部公示赫然在列,长达9页的评审材料清晰记录着这位数学奇才的学术轨迹——从2019年担任助理教授至今,一步一个脚印,终于走到了职称晋升的关键节点。

然而当媒体于7月1日向北大数院办公室求证时,得到的回复却令人玩味——“不知情”。人事部门则谨慎回应:“学校有自己的工作流程和安排。”

这看似矛盾的“冷处理”背后,恰恰折射出一种令人欣慰的常态——学术评价回归了它应有的冷静与尊严。

韦东奕早已超越个体存在。从手提矿泉水、啃馒头的质朴形象,到“韦神”标签的广泛流传,他承载了公众对纯粹学者、对智慧顶峰的无限想象与寄托。每一次关于他的消息,都极易点燃网络狂欢。

但喧嚣的舆论场与严谨的学术晋升之间,天然存在一道需要恪守的界限。

北大“不知情”的表态,正是这道界限的无声守护。它冷静地提醒我们:韦东奕的晋升,无关热搜排名,无关流量高低,只关乎北大内部那一套严谨、漫长且相对透明的学术评价体系。

公示、评审、聘任流程……这些看似冰冷的程序,恰恰筑起了学术公正的基石。当社会热衷于为天才编织“破格提拔”的传奇剧本时,北大的“按流程办事”正默默捍卫着象牙塔内最珍贵的公平底色——学者的价值,终将由学术本身裁决。

这并非否定韦东奕光芒万丈的才华。他那令人仰望的学术成就,早已在数学星河中刻下自己的坐标。但真正的尊重,是让他在平静中继续攀登,而非将他拖入舆论漩涡的中心。

当高校职称评定机制被流量逻辑侵扰,当学者在聚光灯下被迫表演,学术的纯粹性便岌岌可危。韦东奕的晋升之所以触动人心,不仅因他是“韦神”,更因他象征着一种正在被珍视的可能——在浮躁的洪流中,依然存在一片允许纯粹思考、只以学术论高低的净土。

当社会沉迷于“造神”的狂欢时,真正的学者,只在低头凝视手中未解的方程。守护这份专注,或许比围观“韦神”的每一次动向,更能表达我们对智慧与真理的虔诚。

他不需要破格,因为学术的尺度本为真正的探索者而设。