严控暑假作业总量,关键是家长要听劝

近日,教育部办公厅印发通知,就做好2025年中小学暑期安全工作进行部署,其中明确要求各地教育行政部门和学校严控暑期作业总量,科学规范作业布置,坚决杜绝用手机布置作业、让学生利用手机完成作业或要求家长检查批改作业等现象。

谈起暑假作业,学校、家长、学生都有一肚子的话要说。从学校角度,在全面发展的要求下,制作视频、手工、运动等“特色作业”“创意作业”,成为了暑假作业中除了各科书面作业以外的重要部分。但为了防止学生糊弄了事,其中不少作业还要求逐一打卡,这给家长带来了不小负担。更有一些学校还会受到来自家长方面的压力,比如部分家长认为老师布置越多作业证明越负责、孩子暑假在家没有作业约束就会“玩废了”,因此各学科也时常超额布置作业,甚至要求学生预习下学期知识。

教育部此次通知瞄准了这种情况。所谓严控作业总量,正是要求学校和班主任站在更高层面审视并统筹作业安排。否则若相互不通气,各科老师仅从自己负责的科目出发,自认为作业量合理,但各科合并在一起,再加上一些“创意作业”,到了学生那里就成了“暑假不可承受之重”,这种情况对初高中学生而言尤为严重。

虽然这条通知指向学校,但需要引起重视的还有家长,在不少家长眼里,长达两个月的假期正是“弯道超车”的最佳时期。近日,一份关于暑假安排的问卷调查显示,42%的家长给孩子报了3个及以上的暑假班,近一半的家庭暑期花费超过两万元。许多家长到现在还保留着“一日不可荒废”的教育观念,被“假期焦虑”深深影响,再加上不少双职工家庭暑假没空带娃,便索性送去上课或布置额外作业,一来让孩子有处去、有事干,二来还能保持学习状态。

然而这样做的负面影响也显而易见,北京市教育科学研究院德育研究中心主任谢春风曾表示,学生的压力70%以上来自学习。中国科学院心理所的报告指出,我国青少年的抑郁检出率为24.6%。暑假本是调节状态、拓展视野的时机,倘若强行上强度,把它变成“第三学期”,表面上是进步了,但接连不断的学习压力对身心健康的威胁客观存在,这种情况下谈何进步?

学习需要的是深度专注与主动探索,而拔苗助长式的学习方式很可能让孩子失去独立思考和自主能力,这对他们今后的人生有百害而无一利。毕竟升学不是他们一生要面对的唯一考验,劳动实践、社会交往中的责任感和涵养等综合素质,才是未来人生道路上的核心竞争力。

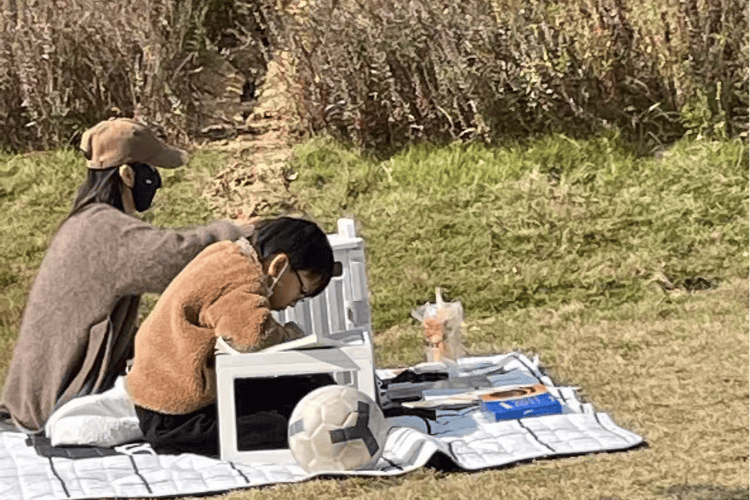

在高强度的学习中,很多学生对学校所学科目都难言兴趣与热爱,更称不上在其中获得满足感与掌控感。家长何不趁着暑假,问问孩子想做些什么,将决定权交回他们自己手中。当孩子跳脱出“上学”这个框架开始向内探索、思考兴趣所在,或许才是他们真正意识到要为自己人生负责的开始。

人生并非百米冲刺,而是一场马拉松,暑假只是其中一个弯道而已,放松一下,没那么可怕。