大学老师开始“付费上班”!降职、降薪如影随形,压力山大

近期,“大学老师付费上班”的话题引发关注,这一现象源于部分高校对教师横向经费的硬性考核要求。

横向经费指教师为企业或机构开展科研项目所获经费,部分学校将其与职称挂钩,未达标者需自掏腰包补足差额,否则面临降职、降薪风险。

例如,上海某高校要求教授年拉取60万横向经费,副教授30万,讲师亦有指标,导致教师被迫“倒贴工资”。

01

高校教师薪酬压力的多重表现

横向经费考核压力

高校将横向经费纳入职称评定硬性指标,未达标教师需用工资填补缺口,形成“工资回收计划”。

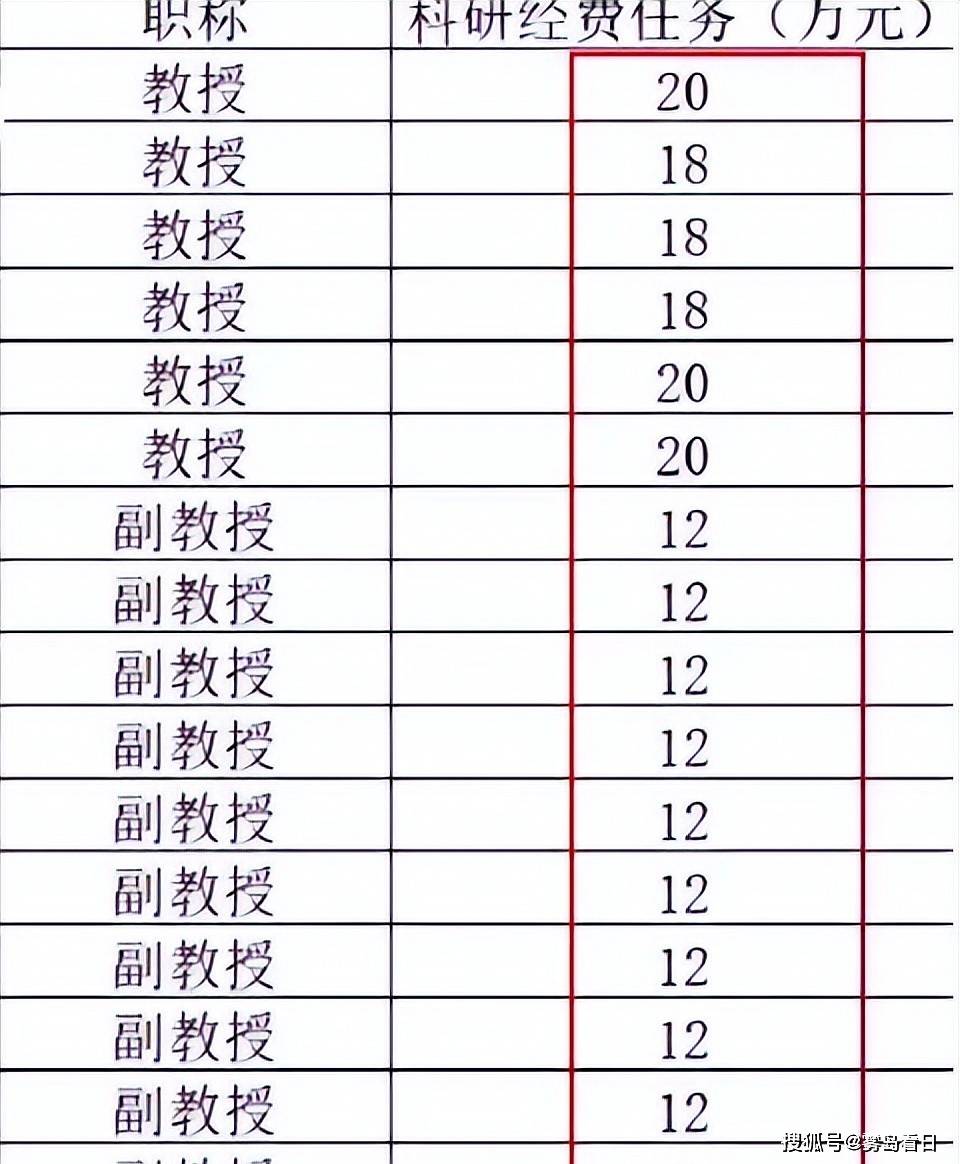

有教师反映,年度科研任务高达20万-60万元,仅凭个人对接企业难以完成,被迫接受经济损失或职业降级。

薪酬“明涨暗降”现象

尽管2024年教育部提出高校薪酬改革,但部分教师实际收入不升反降。

例如,东北地区某副教授因项目减少年降薪2万元,西部某高校课时费从每节4元降至几毛钱,甚至出现“白讲课”情况。基本工资小幅增长的同时,绩效工资因考核标准提高而缩水,基层教师尤其是纯教学型教师收入差距扩大。

职业稳定性削弱

考核压力呈现常态化,教师需每年应对经费指标,长期处于“要么倒贴、要么解聘”的焦虑中。

部分青年教师因不擅长资源整合,论文、项目排名落后,收入较往年下降1/4,生存压力显著增加。

02

现象背后的结构性矛盾

学术评价体系失衡

高校过度强调横向经费等量化指标,忽视教学本质,导致教师被迫将精力转向“拉项目”而非教学科研。这种导向与“教书育人”的核心职责形成冲突,加剧职业异化。

薪酬分配机制分化

数据显示,有“人才帽子”的教师收入是普通青年教师的3倍,同一职称内收入最高与最低群体差距可达25倍。

绩效工资向资源倾斜,纯教学型教师沦为“基层牛马”,进一步激化内部矛盾。

行业生态连锁反应

“付费上班”模式从企业实习蔓延至高校体系,折射出就业市场与学术圈的双重压力。

教师群体的困境与中小学“一降三增”(基本工资降10%、绩效/职称/山区补贴增)的薪酬改革形成对比,凸显教育行业内部利益分配的复杂性。

03

对教育生态的潜在影响

教师职业吸引力下降,青年教师面临“高投入低回报”困境,导致优秀人才流失,影响高等教育长期发展。

学术诚信风险增加,为达标而仓促合作或虚报经费,滋生学术不端行为,破坏科研生态。

教学质量受冲击,教师被迫分散精力应对非教学任务,课堂教学与学生培养质量可能被边缘化。

此现象反映出高校评价体系与教师权益保障的深层矛盾,需通过优化考核机制、平衡教学与科研权重、完善薪酬分配公平性等措施缓解,避免“付费上班”演变为行业常态。