清华“数学领军计划”招生有新变化!什么样的孩子适合这条路?

“要是连数竞都不算培养拔尖人才的方式,那到底怎样的孩子,才够得上?”

内容合作 | 微信号:waitan2022

邮箱:tbeducation@daznet.cn

文丨庄晓 编丨Luna

9月22日,清华大学发布2026年丘成桐数学科学领军人才培养计划招生简章。2025年9月22日至10月10日,将开启今年的网上报名。

过不了几天,一批热爱数学的中学生们会进京“丘考”,竞争不到100个的培养名额。

和往年相比,今年丘成桐“数学领军计划”出现了一些值得关注的调整:

一是取消面向2026级清华新生招生批次,取消在中国境内就读的外籍及港澳台籍学生的课程限制。

二是增加数学基础测试,所有通过的学生均需参加测试,不再有破格入围的机会。

三是报名时间提前、周期延长。今年,丘成桐数学科学领军计划的报名启动时间比去年提前了将近一个月,且报名周期从8天延长至19天,比去年多了11天。

这些政策调整也传达出三个关键信息:

👉 选拔窗口前移,侧重早期发现,将人才选拔重心完全落在初高中阶段;

👉 新增基础测试,以更统一、客观的标准考核考生,重点评估数学概念理解深度与逻辑推理能力;

👉 延长报名周期,预留充分准备时间。

为了最大力度吸引这些数学天才们,今年丘成桐“数学领军计划”照例诚意满满:

被录取的中学生不仅不用参加高考,就能通过大学预科以及“3+2+3”的本博衔接,

同时还能享受国内外两种资源优势,有机会选派到国外一流大学和科研机构学习交流。

然而,即便“领军计划”的金字招牌在闪闪发光,却依然掩盖不住与之相关的各种争议和风波。

“卷奥数,上清北”的路,被叫停了

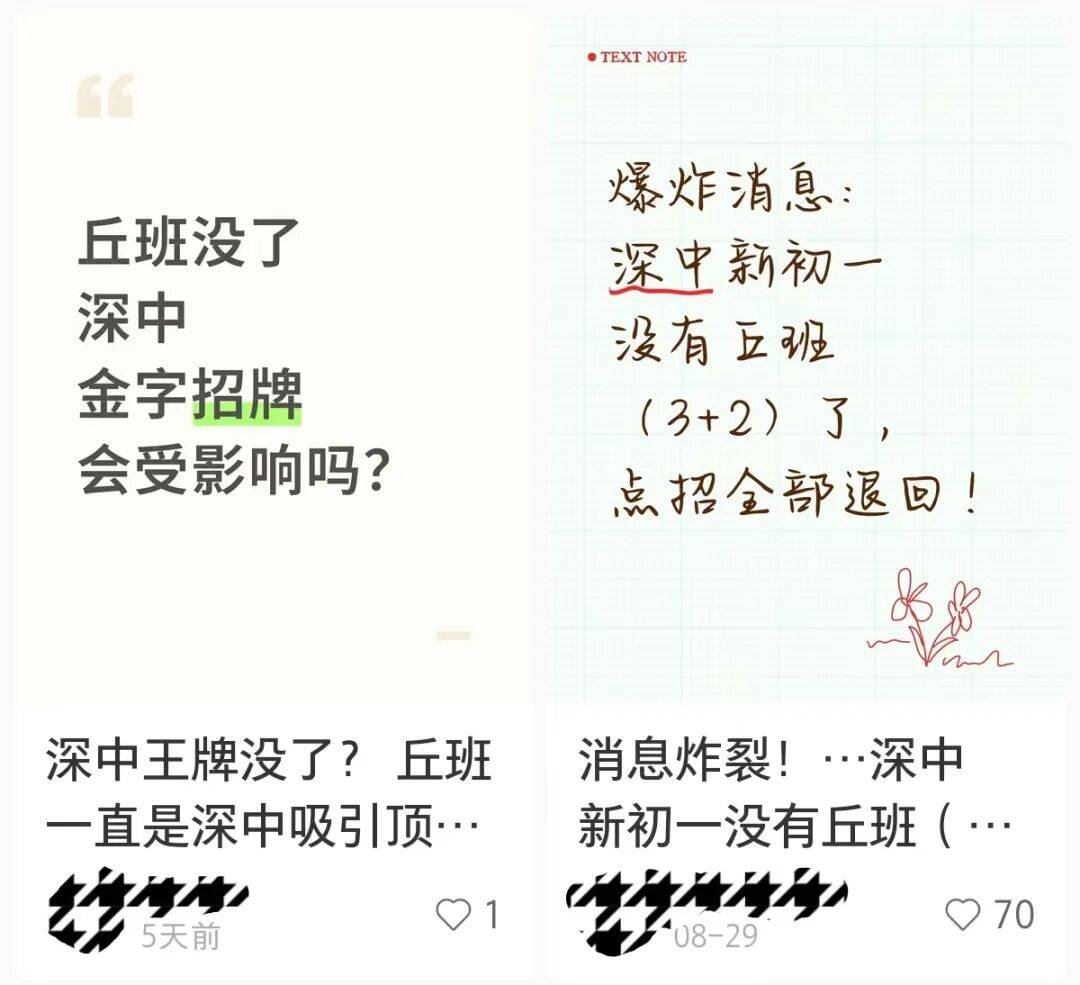

就在八月底,深圳家长圈还流出一条传闻——素有清北摇篮美誉的深圳中学,不再招收“3+2”班型。

深圳中学“3+2”班型,采取初中三年直升高中培养两年的贯通模式,曾向多所大学的拔尖人才培养计划输送优秀学生。

在深圳家长心中,这个班级还有个别称,即“丘成桐少年班”。(外滩君曾介绍过南京一中丘班,点击链接查看)

作为拔尖人才培养的一种探索模式,丘成桐少年班难得采取初高中贯通、大中学联动方式培养。每年,全国各地都有一些“丘少班”的学生,被选入“数学领军计划”。

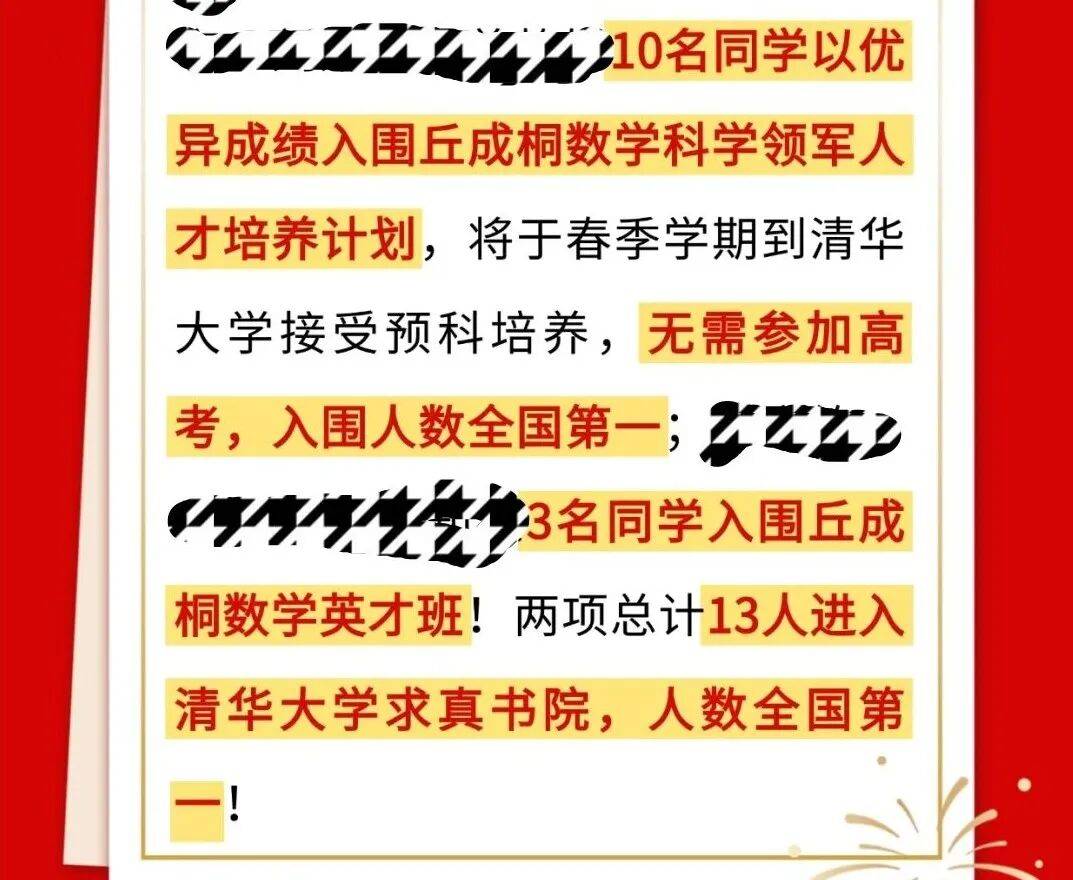

就在去年,深中就有13位学生通过“丘成桐数学科学领军人才培养计划”以及“丘成桐数学英才班”,顺利入读清华大学的求真书院,人数位居全国第一。

图源:深圳中学公众号今年1月推文

图源:深圳中学公众号今年1月推文

然而自本学期开始,深圳开启了基础教育向均衡优质方向发展的改革试点,实施电脑随机分班、取消掐尖点招的招生政策。

深圳中学“3+2”班型也被紧急叫停。

一位数竞生家长小鱼得知消息后,一连几个晚上都没合眼。

“为了进丘班,孩子真的努力了很久。”她告诉外滩君,除了日常课业外,数竞生的孩子每天都要保持高强度的数学学习,而且几乎全年无休。就连假期,有的数竞生还要武汉、郑州、成都等地来回飞,上大牛老师的数学集训课。

在小鱼看来,数竞这条路虽难,但“丘班”模式俨然也是一条闯入清北的快速通路。

据家长圈流传数据,深圳中学2025年清北录取人数达85人,其中,凭借多维竞赛保送、特招及强基计划等路线录取的学生高达56人,占比达65.9%。

值得注意的是,深圳中学清北录取人数直线上升的时间点2023年,恰好也是深圳丘班创办的时间。

深圳中学在2023年被清华授牌“优质生源中学”

深圳中学在2023年被清华授牌“优质生源中学”

在优异的升学结果面前,也不难理解为何“丘班”近年来热到发烫,也受到越来越多顶尖学生的追捧。

短短两年时间,“丘少班”也在全国多地开花,从首批18所增至50所。

武汉家长圈就曾做过统计,参加去年湖北华师一附首届“丘班”招生的学生,就有3000多人报名参加。

优中选优后,华师一丘班的成绩极为亮眼。虽然还没到升学的节点,但在2024-2025学年七年级的期中和期末考试中,华师一丘班仅均分就领先第二名30多分。

然而,华师一丘班的优异成绩,也让丘班的招生模式及培养路径再次陷入到生源“掐尖”的质疑声来。

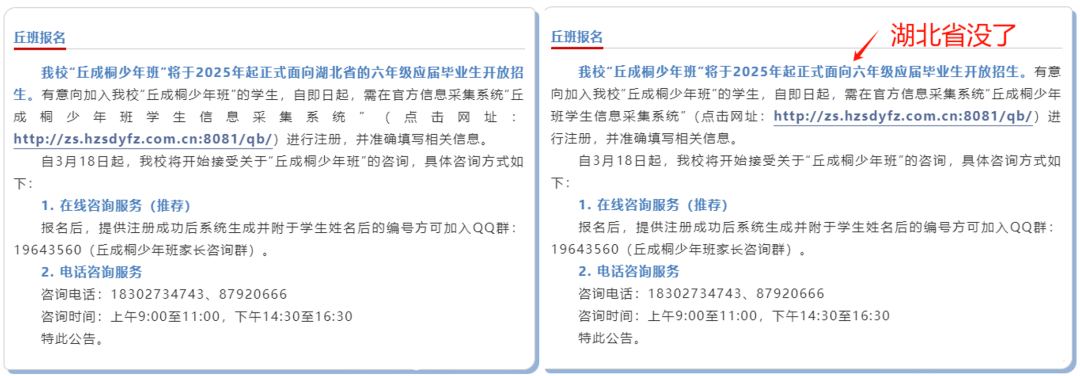

今年三月,华师一丘班再次启动招生。刚向全省六年级应届生抛出橄榄枝,就遭遇了周边学校的强烈抵制:

襄阳市教育局率先以取消“襄阳本地优质初中录取资格”等方式向报考丘班的学生施压。

一场本是对小升初阶段的特殊选拔,竟意外掀起了一场波及多地教育“掐尖”与“反掐尖”的攻防战。或许是迫于压力,华师一附中很快删除了招生介绍中“湖北省”的字样。

今年5月,深圳市教育局在《2025 年普通中小学招生入学工作通知》中明确规定:

各义务教育阶段学校要实行随机编班,不得设立或变相设立重点班、快慢班,进一步整治“暗箱操作”和“掐尖招生”的行为。

图源深圳市教育局官网

图源深圳市教育局官网

按照政策要求,学校要确保每个班级学生水平、男女比例、生源结构都保持平衡。

小鱼一家对此并无异意,但眼下,她更想弄明白的是:

✦

数学这学科,本来就能早点看出孩子是不是“早慧”。要是连数竞这条路都不算培养拔尖人才的方式,那到底怎样的孩子,才够得上拔尖人才的培养范围?

✦

“丘班”从不是进入清华的捷径

或许是收到了不少有关国内高校拔尖计划招生工作的意见,清华大学赶在9月开学前发布了有关“丘成桐数学科学领军人才培养计划”的声明。

针对部分“丘班”引发的风波,清华3000多字的声明直接点明,全国各中学所设立的“丘成桐少年班”与求真书院“数学领军计划”的招生工作无任何关联。

那为什么还要在全国各地设立“丘成桐少年班”呢?

一言以蔽之,就是要打破当前中学阶段数学人才培养存在过度依赖奥数的现象。

过去,丘成桐先生一直都在反对盲目的奥数刷题(50所学校、3000名孩子,与丘成桐的教育改革和冒险)。

他曾透露,一些在奥数比赛中取得优秀成绩的学生在报考数学领军计划时被“拒”,反而一些看似在数学上并没有亮眼成绩的学生,最后被数学领军计划录取了。

话虽这么说,可眼前的实际情况是:现在能考上“丘班”的孩子大多刷过大量的数学竞赛题。

这就形成了一个“怪圈”:

丘班想培养真正的数学人才,不得不先要通过学奥数、猛刷题,才能进入这个选拔的池子,缺乏系统引导的“野生”数学苗子,却难有出头机会。

受社会对名校的迫切渴求、学校对招生与升学的现实考量影响,部分青少年的数学培养,反而更容易偏离科学轨道,陷入功利化误区。

官方也曾承认:丘班的目标是慢慢纠正这种倾向,但改变不是一朝一夕的事,短期很难完全避免这种矛盾。

为此,接受《文汇报》采访时,丘成桐院士也再次强调:“我们和各地中学联合开设‘丘班’,不是为了选拔中学数学人才,而是希望为中学数学人才培养模式的转变提供支持。”

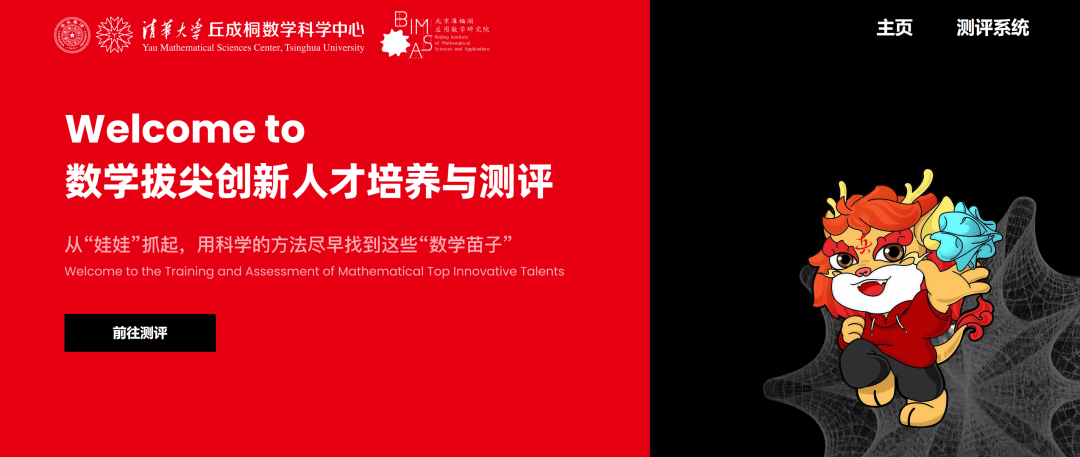

就在这些年,丘成桐院士还牵头网易,成立了“数学拔尖创新人才培养与测评平台”(http://mathstalents.com/),期望为更多有数学天赋和兴趣的孩子提供学习支持。

如今这个平台已经在全国的优质中学进行测试,稳定后可以推广至全国的学生。

数学人才的画像

美国著名学者兰祖利曾提出过资优生的三种标准:

1. 要有高于平均水平的智能:记忆力、理解能力、总结能力、学习能力、判断力、决策力等智能高于均值。

2. 要具备高创造力:要幽默、富有好奇心、爱冒险、敢于反对,有自己独特的视角和想法,并擅于运用。

3. 还要有高度工作的热情:对感兴趣的事情热情、专注、有非常强的内在动力、高能量,有恒毅力、乐于接受挑战、负责,擅于订立目标、完成任务。

清华大学求真书院新鲜出炉的“数学领军计划”招生要求,以及不久前发布的声明,也为我们清晰勾勒出了一幅“数学天才”的画像。

01

数学学习融合全局视野,具备更高维度。

“数学领军计划”培养的目标,是可以引领未来的科技人才,而不是家长或社会传统印象中的数学系培养的通用型数学人才。

这并不是一条单靠刷题、堆班、砸钱就能闯出来的赛道。要想通过选拔,学生们也要勇闯重重关卡:

1. 通过数学基础测试后,还要参加学科能力的“一试”和“二试”。

其中,一试包括中学数学全部内容、微积分、线性代数、群与群作用的基本概念;二试为非固定形式的开放性内容。

2. 要通过面试、心理测试以及体育测试。

3. 在预科培养中通过对大学学习适应能力的测试。

一位孩子在二线城市丘班入读的家长告诉外滩君,要想成为“拔尖人才”的后备役,首先就要面对高标准的学习要求。

“通常优秀的高中生大部分会提前一年学完高中课程,用高三一年的时间开始复习,而丘班通常会将知识点提前2年,甚至有的孩子更早,在初三或者高一时仅做高考数学卷,很多就能拿到140分以上的高分。”

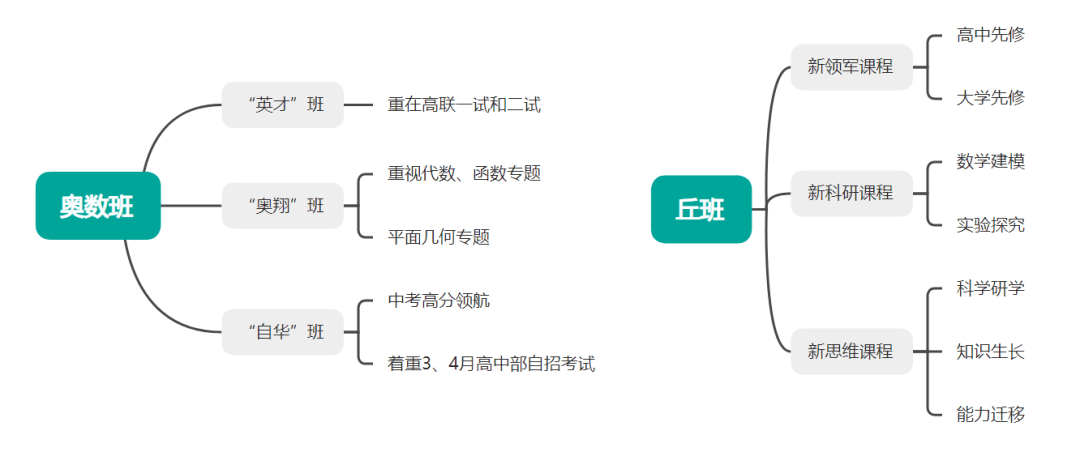

一些“丘班”也调整过学生的培养路径。

有家长在参加华附丘班讲座时,曾认真对比了“丘班”和以奥数竞赛之主的“奥班”课程设置。

不难看出,不同于在同一知识点的反复刷题,丘班直接绕靠传统奥数的培养模式,直接进入大学数学、数理基础和科研能力的培养。

02

甘于在数学领域沉下心来,坐好科研“冷板凳”。

因为采取本博贯通培养,“数学领军计划”不设本科毕业环节、不发放本科毕业证、学位证,且中途不得转入其他专业,而要想顺利进入博士阶段,还要通过相当于欧美顶尖名校博士一年级水平的资格考试。

八年高强度的数学学术锻炼下,“数学领军计划”硕果累累。

丘成桐院士曾颇为自豪地提及,“如今求真书院的学生在本科阶段的水平,已经超过了哈佛大学、普林斯顿大学等美国顶尖名校学生的水平,与麻省理工学院学生水平相当,其中很多初三和高一即入学的学生,经求真书院4年培养后,成绩尤其突出”。

但话又回过来说,这条几乎没有“回头”的路。万一有一丁点的走不通,学生和家长也做好了“出走八年归来,仍是高中生文凭”的心理准备。

层层筛选下,这些入选的孩子才是真正的天赋型选手。

他们对数学有着天然敏锐度,有着卓越思维结构以及推理能力的才能;

哪怕一道题解不出来,他们也会执着地反复钻研推理,眼中还散发着兴奋和激动的小火苗。

后记

拔尖人才的培养,一直是教育界关注的重点。

按国际通行的 1% 的识别门槛,我国近3亿在校学生,就有潜在近300万规模的拔尖创新人才。如何有效识别并系统培养这一庞大群体,是当前教育体系面临的重要课题。

然而过去,因培养路径“重成绩轻科研、重解题轻应用、重单学科轻融合、重学段内轻贯通”,我国拔尖人才培养的路径总是容易走入误区。

不仅窄化了人才发展的可能性,也给基础教育阶段的教育教学带来较大冲击,反而进一步引起学校和广大家长的焦虑。

北师大中国教育创新研究院院长刘坚教授就曾指出提醒,比起层层选拔和集中培养,或是仅筛选出一小撮智商超群、有数理潜能的学生集中培养,我们更需要鼓励一种“自下而上”的创新。

“让每位学生都能在达到课程标准基本要求的前提下,广泛开展项目学习和鼓励选课走班,引导学生在主动探索未知世界的过程中激发好奇,在跨班级跨年级的选课中发现潜能,在中学阶段能够找到让自己着迷的领域甚至愿意终身从事的事业。”

毕竟,极少数的天赋儿童需要适合的教育,广阔的基础教育,同样应该是滋养“创新人才”的沃土。