土木、医学失宠!2025高考录取风向变了,3个不被看好的专业火了

今年高考录取风向真的是180°大转变,之前争相报考的热门专业却频频爆冷,反而之前一些不被看好专业却成为了香饽饽,让我们一起来看看今年是一个怎么样的情况呢?

老三样,怎么就不香了?

土木、医学、计算机这老三样,在之前都不能称之为铁饭碗,只能用“金饭碗”来形容,而如今这三个专业,正被新一代考生们用鼠标和分数,毫不留情地划入另册。

传统热门专业的集体遇冷,不是因为知识过时了,而是因为它们赖以生存的土壤,已经不再肥沃,那张画着高薪和稳定的老地图,早就该更新了。

先说土木工程,当年中国号称“基建狂魔”,处处是工地,处处是项目,重庆大学的报告说,三分之一的土木毕业生都进了地产和建筑业,那时候,同济的土木是状元们的第一选择,毕业就等于上岗。

可现在呢?房地产退潮,大基建减速,“一入土木深似海,从此加班无白天”,这句“土木老哥”们的自嘲,比任何报告都更能说明问题,当整个行业连工程款都结不出来的时候,谁还敢往这个“天坑”里跳?

并且现在网络也非常发达,几乎每个人都要刷刷短视频什么的,不管是家长还是学生,总是会刷到很多“土木工程专业劝退”的帖子,所以与其冒险,还不如找一个“稳赚不赔”的专业。

比起在工地,相信现在更多的年轻人喜欢在办公室里面敲键盘,但是计算机专业也没好到哪去,前几年AI概念火爆,互联网大厂疯狂扩张,计算机专业被捧上了神坛。

结果高校拼命扩招,市场迅速饱和,人太多了,坑不够用了,更要命的是,AI开始自己干活了,很多初级的开发岗直接被自动化工具取代。

一个211大学的计算机硕士,回老家只能找到月薪四千的客服工作,这不是段子,是产业链失衡后,拍在无数毕业生脸上的冰冷现实。

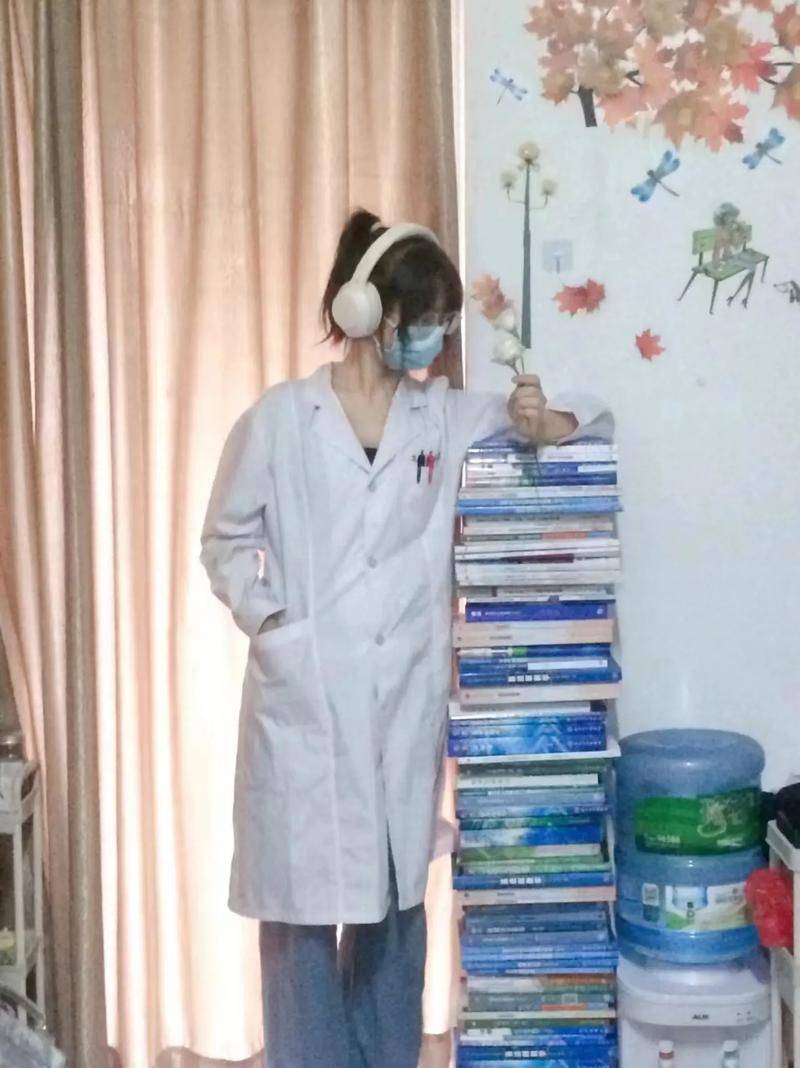

而爆冷专业中,最让人意外的是“医学”,在老一辈眼里,医生是多体面的职业,在年轻人心中也是,但是当年轻人算完一笔账之后,却很少有人会选择这条路。

因为医学专业“5+3”培养模式,意味着八年青春换一个入门资格,你很可能快三十岁了还没法稳定赚钱养家,这对于普通家庭来说真的承受不起。

除了时间之外,也有很多医学生毕业之后,不但挣不到钱,上班还要掏钱,这也阻挡了很多人医学梦。

而就算你又有资金,又有时间支持你追梦,但是这条路也不好走,因为招聘条件太过于苛刻了,有的地方招护士,都敢开出“博士学历、35岁以下”的条件。

就是因为这样高投入、长周期、慢回报,这个本该救死扶伤的行业,正在被过于高的门槛劝退心怀理想的年轻人。

国家队下场,风口上全是机会

当旧的增长引擎熄火,新的风口也不是凭空出现的,今年逆势爆红的几个专业,背后都有国家战略这根指挥棒的精准指向,说白了,它们都是“国家级项目”的人才储备库。

像电气工程及其自动化,现在被叫做“新时代的土木”,它靠的是什么?是覆盖全国的“智能电网”建设计划。

这不是一个普通行业,这是关乎国家能源安全的超级工程,能进国家电网,就是端上了新时代的铁饭碗,行业数据显示,近五分之一的岗位年薪能到10-18万,这吸引力足够直接。

还有新能源科学与工程,更是“双碳”国策的亲儿子,看看比亚迪超过七千亿的年营收,看看宁德时代四千亿的体量,就知道这个行业有多缺人。

为了能源安全,为了摆脱对外部石油的依赖,国家正在不计成本地投入,所以比亚迪、宁德时代这些巨头,才敢在校招时开出二三十万的年薪疯狂抢人。

接着就是数字媒体技术,则像是“文化出海”的先锋队,一款《黑神话·悟空》,不仅在全球卖爆,更让所有人看到了“科技+文化”的恐怖吸金能力。

现在米哈游、网易这些公司都在扩招,他们急需的,是那种既懂技术又懂审美的复合型人才,这背后,是国家提升文化软实力、抢占数字经济高地的决心。

市场的鼻子最灵,永远追着钱跑。而今天,最大的钱袋子,恰恰被国家战略的红线清清楚楚地圈了出来。

选专业,成了技术活

这场志愿填报的剧变,也彻底改变了考生的生存法则,现在,成功的关键已经不是“解题”,考个高分那么简单,而是“读题”,读懂这个时代到底需要什么。

网上流传的各种“避坑指南”成了高三家庭的必读物:法学专业,2025年毕业生预计超过40万,真的是千军万马过独木桥。

新闻专业被短视频冲得七零八落,传统岗位急剧萎缩,还有国际贸易,在复杂的国际形势下,越来越像个销售岗。

这些专业之所以被列入“红牌”,就是因为在新的考卷下,它们既不属于过去的核心增长区,也没能挤进未来的战略版图,所以选对专业这件事,越来越像一场风险投资。

考生和家长们不再迷信所谓的“安全牌”,而是像基金经理一样,分析政策、预判趋势、寻找“潜力股”,这是一种从被动接受到主动规划的思维升级。

毕竟高考志愿表一填,就相当于已经自动生成了一份对未来十年的投资计划书