暑假研学“新姿势”,学生直呼“太上头”

春夏流转,叶茂花繁。

北京市第十八中学高一年级暑期研学活动如期举行,但同往常不一样的是,在这次云南研学的筹备中,高一年级创新地让学生们的声音与高度计划性的研学规划、研学管理事务相结合,让学生们更多地参与到研学的筹备和落实中来,真正见到、学到。

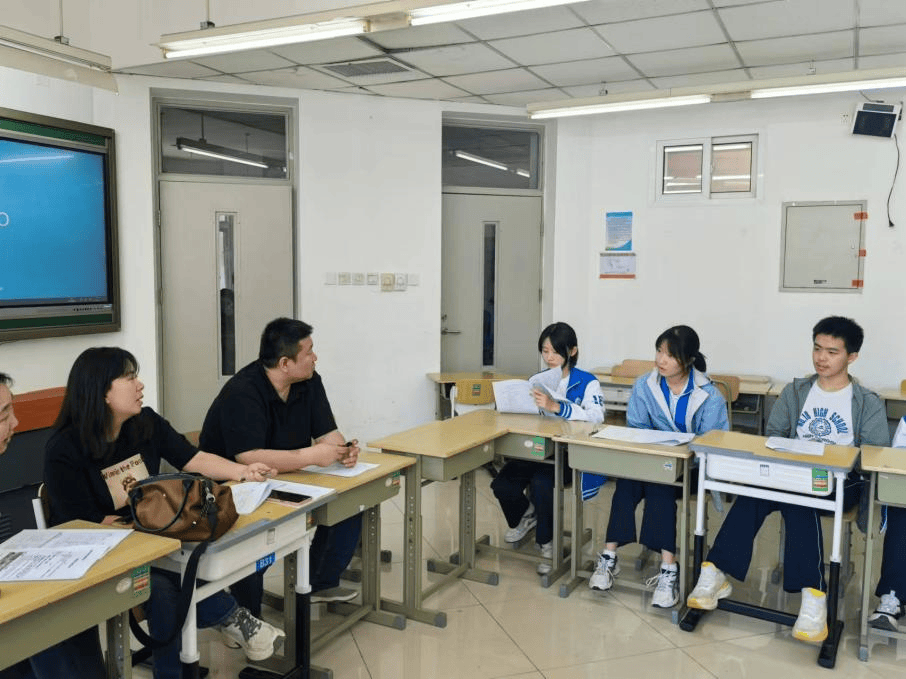

本着这样的理念,年级召开了研学公司代表与各班级代表、学生会代表面对面活动。他们在会上充分思考、规划行动,同学们也体会到了筹备大型活动的格外不易。

观石林,赏话剧,在昆明体验民族精神

研学第一天,同学们到达了首站昆明。

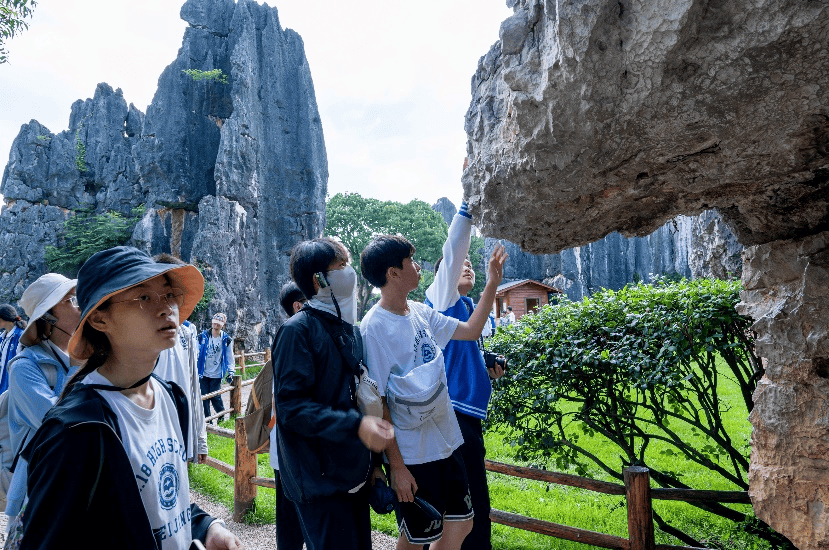

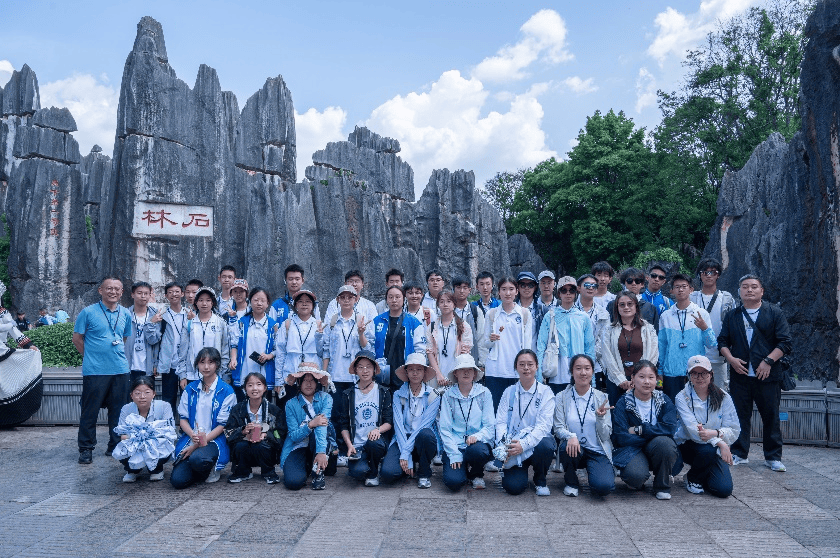

在昆明期间,同学们首先前往石林,见识了发光石、奥陶纪海百合化石等各色奇石。深入景区后,大石林剑状石柱的磅礴与小石林湖光山色的精巧,让同学们体会到了“阿诗玛”这一文化符号背后的彝族精神。

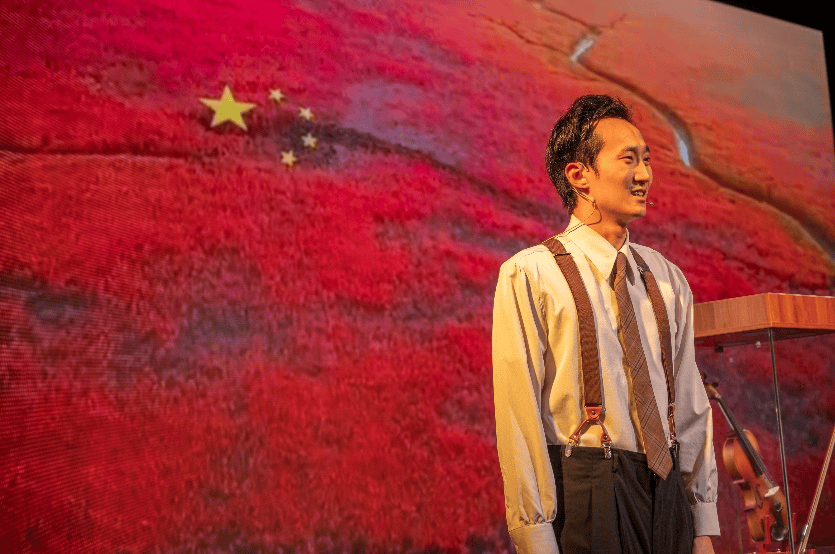

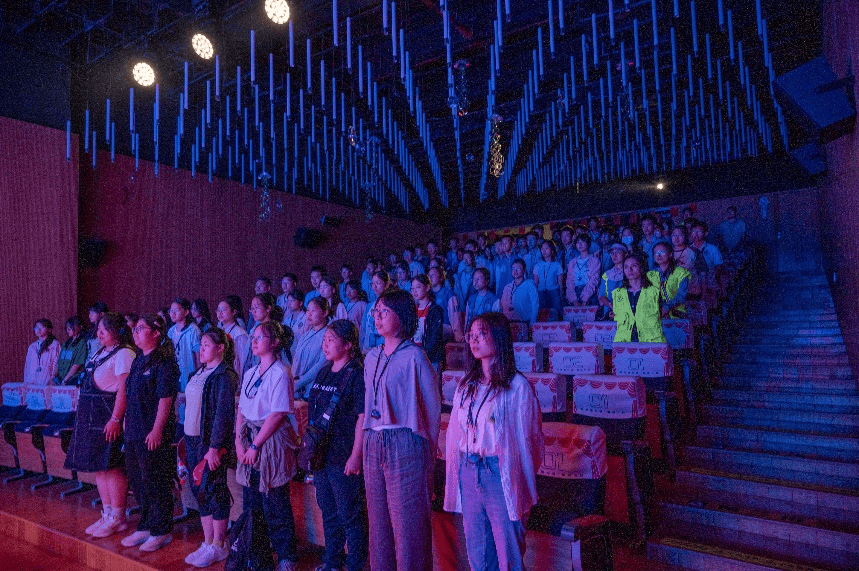

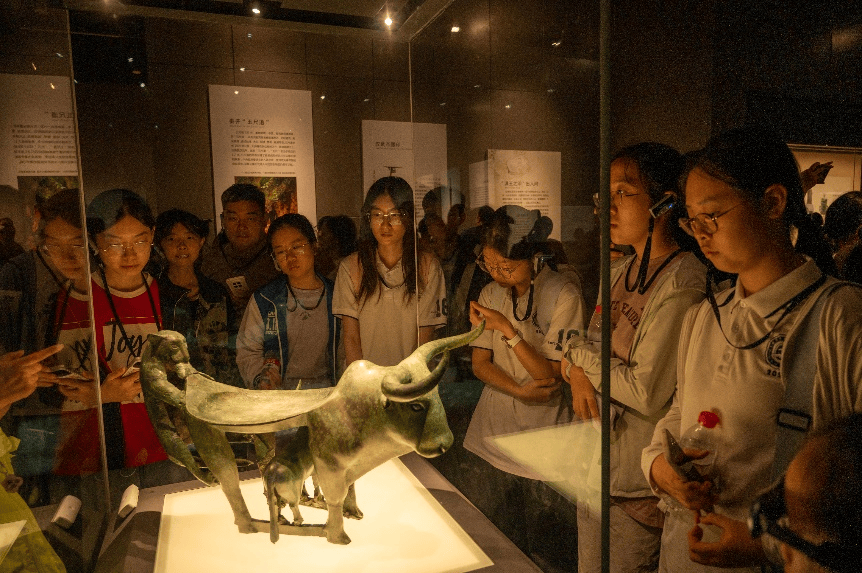

下午,同学们参观了云南省博物馆,追溯生命演化与古滇历史,观看了话剧《聂耳的小提琴》,深刻体会到聂耳以音乐救国的情怀。

同学感受

“今日的游览让我深切地感受到:参观石林不仅是一场叹为观止的地质奇观之旅,更是一次触及灵魂的民族文化体验。自然的力量和人文精神的交融,令人回味无穷。”

——高一(3)班 马梓芸

“观看了《聂耳的小提琴》话剧后,我最深的感触就是感动,演员们精湛的表演和聂耳用音乐救亡图存的理想,唤醒了我心中深深的爱国情怀。在云博,‘杀人祭祀贮贝器’上生动的祭祀场景让我看到了不同于中原的独特文化。今天的旅程让我了解到了云南文化,让我在这里看到了中华文明的多元性和独特性。”

——高一(4)班 刘芳含

看非遗,学扎染,在大理感受传统工艺

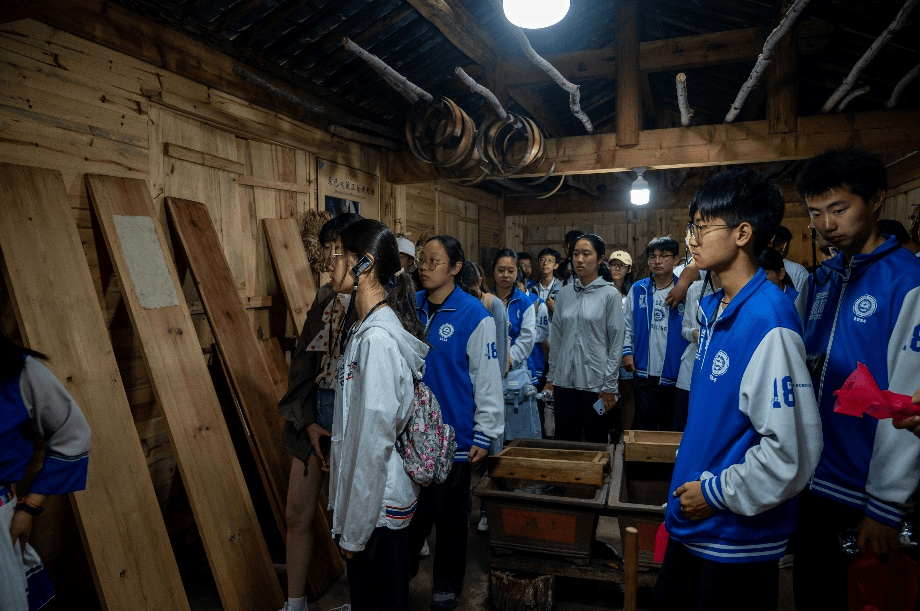

同学们来到了大理,亲自体验了国家级非遗甲马拓印与白族扎染——拓印文昌帝君、财神等吉祥模板、同时了解甲马从祭祀到民俗的演变。在传承人指导下学习扎染技艺,感受传统工艺的智慧与包容性。

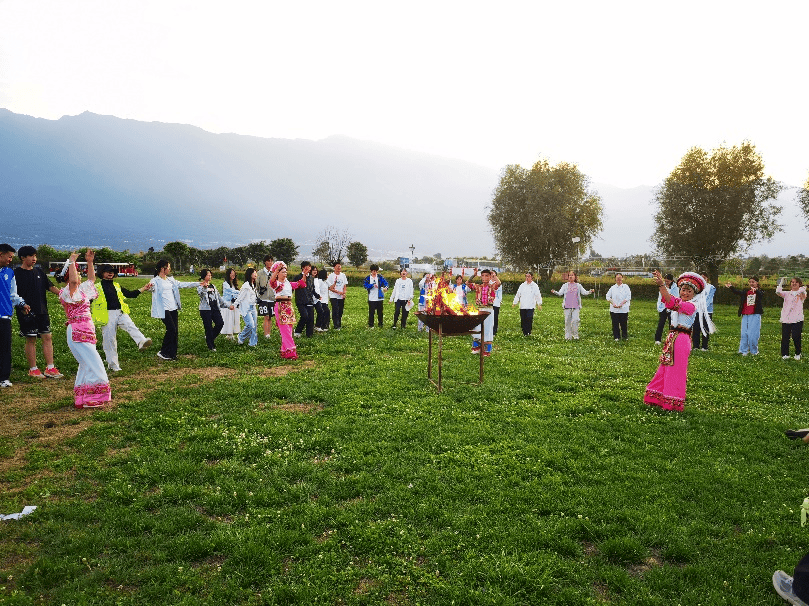

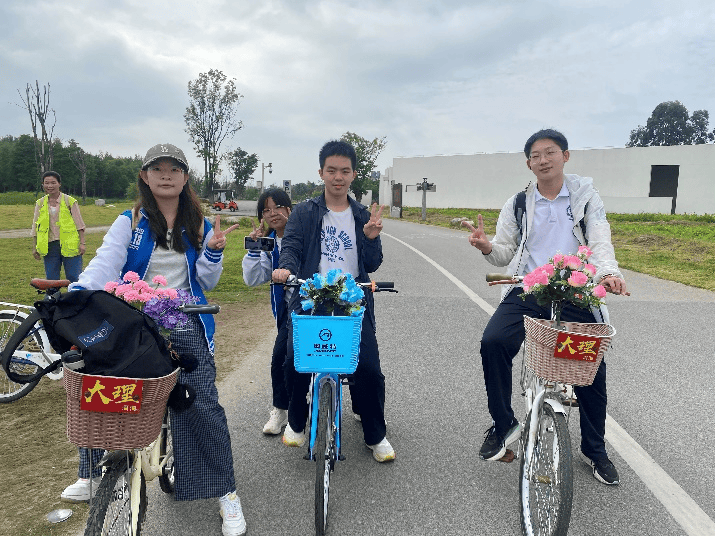

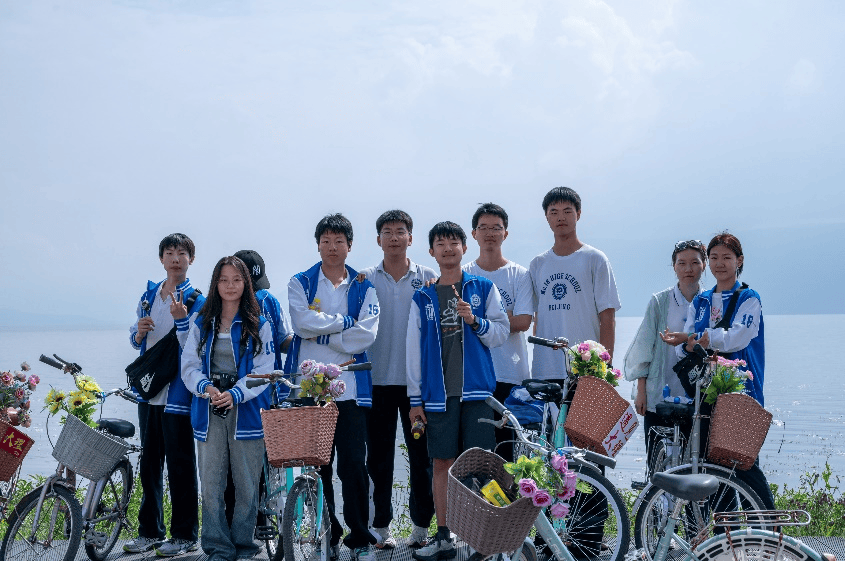

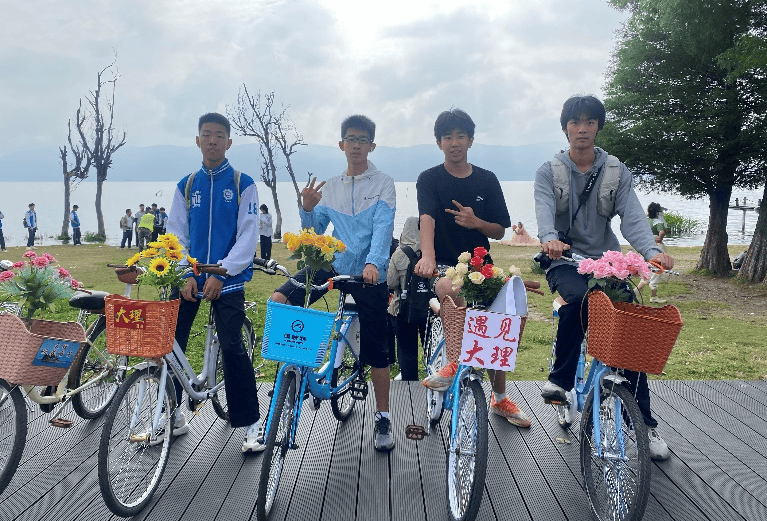

同时,同学们也在篝火晚会和洱海骑行活动中其乐融融,并深入感受大理的白族文化和美丽景色。

同学感受

“甲马拓印打破了我我心目中祭祀文化的神秘感。扎染时想借手套,遇到一位红发听障小哥,他耐心用手势帮我找到装备。我体会到:传统技艺包容性强的原因就是,传统技艺可以从头开始,慢慢尝试,历久弥新。”

——高一(5)班 韩思桐

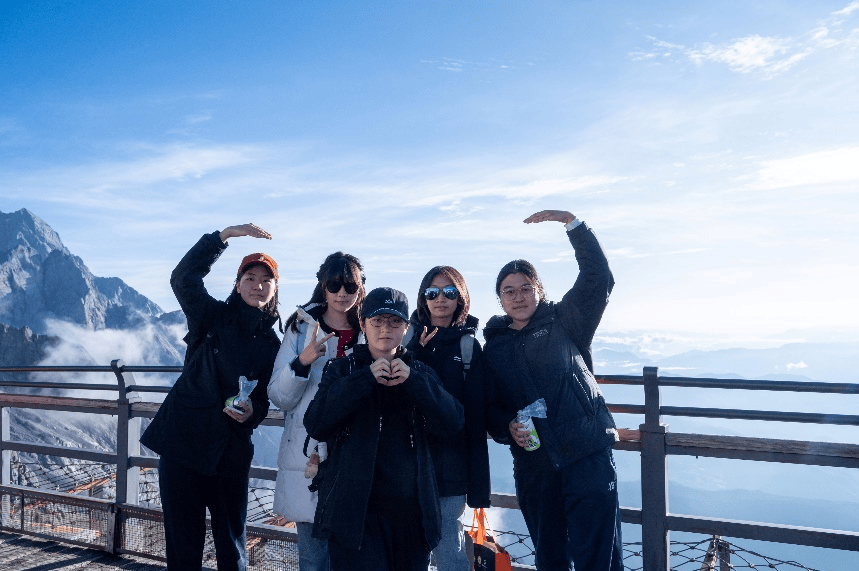

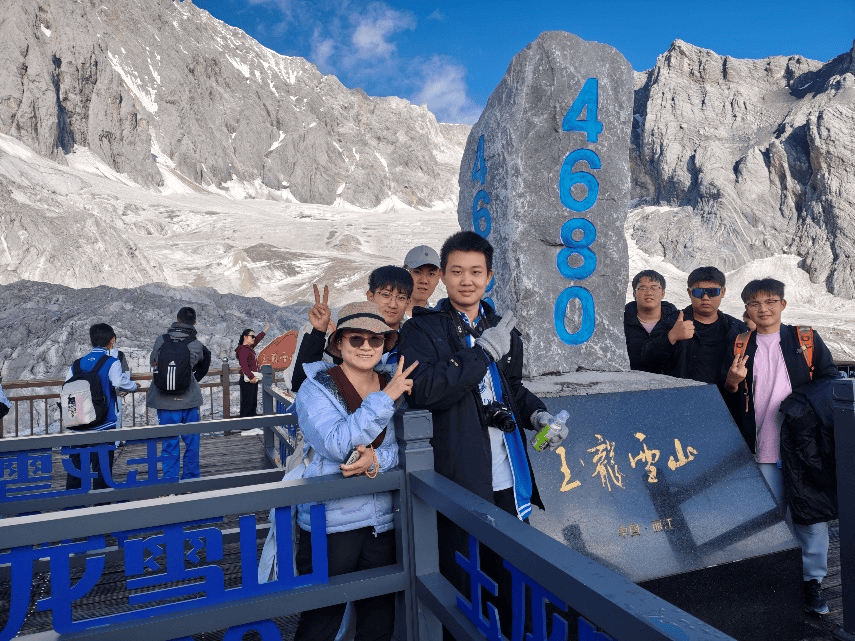

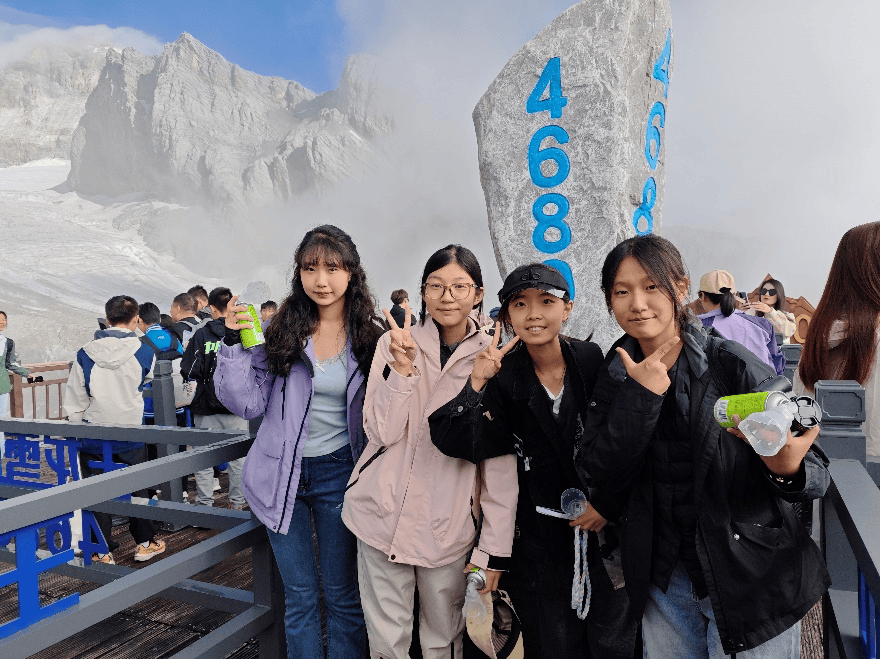

探雪山,登索道,在丽江目睹自然奇景

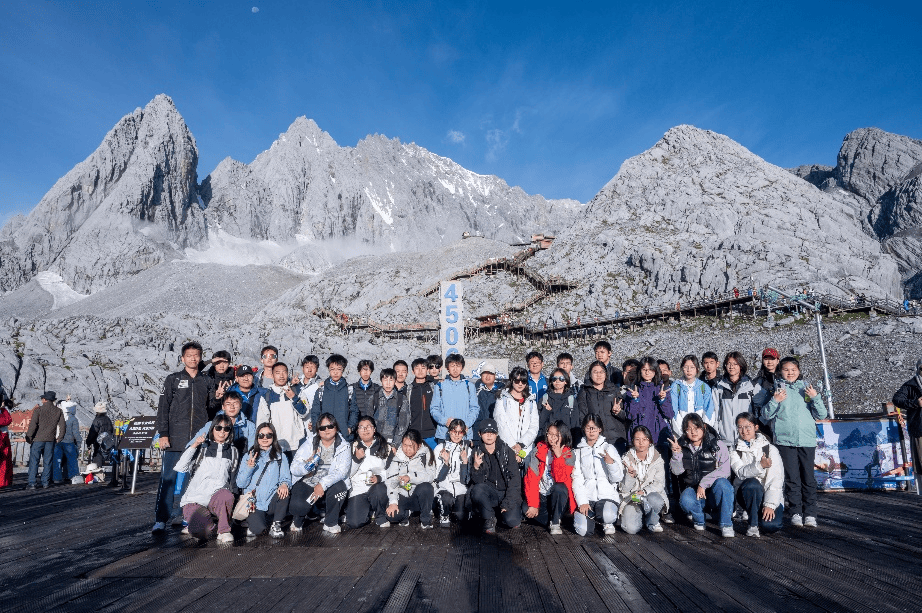

在丽江游历山水时,同学们着重探访了玉龙雪山和虎跳峡。大家良好地克服高反,通过索道登顶玉龙雪山,于百变的天气中幸运目睹“日照金山”奇景,感受大自然的鬼斧神工。

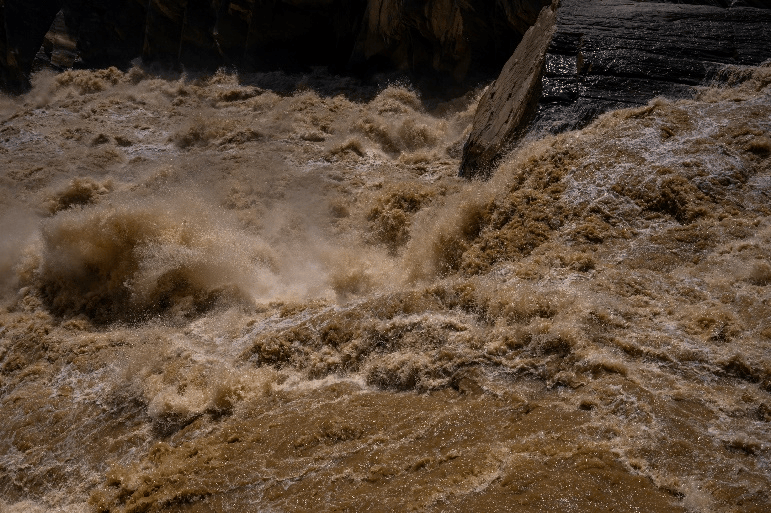

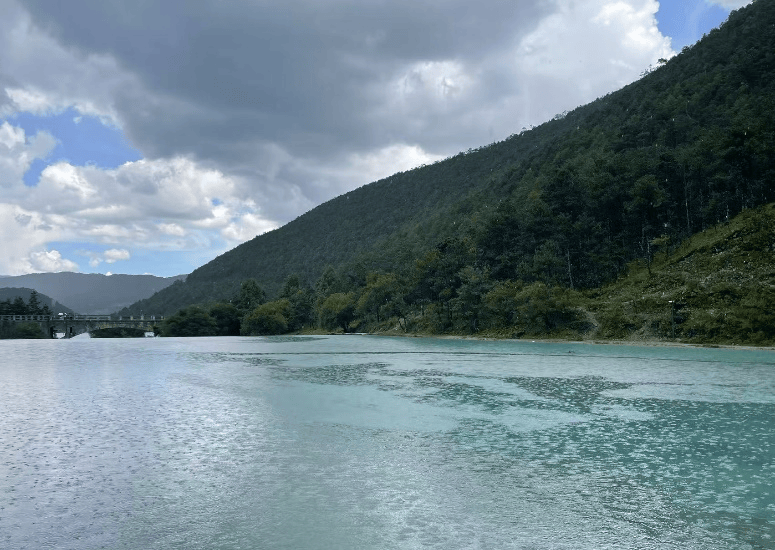

探访山下蓝月谷时,同学们遭遇了暴雨,但雪山融水汇聚的湖泊依然呈现梦幻蓝绿色,清澈如宝石。虎跳峡地处香格里拉与丽江交界处,峡间金沙江飞驰而过,“卷起千堆雪”,给予同学们大自然本真的震撼。

同学感受

“在玉龙雪山时总有种见到美景就想流泪的感觉,我觉得应该是我眺望的目光太灼热吧。至于高反我没有特别感觉到,刚开始特别忐忑,我的身体素质也一直不好,但在索道上给我的感觉很刺激。蓝月谷是我所有行程中最期待、最喜欢的项目。暴雨的节奏虽然打乱了同学们的计划,但却没有扰乱我欣赏蓝月谷的心。”

——高一(5)班 韩思桐

访古城,走石板,在丽江感民族交融

漫步丽江古城,感受纳西风情。

在其中,同学们探寻了丽江古城无城墙之谜,领略到了古城统治者在利用地形、外交上的巧思。在白沙古镇和玉水寨,同学们沿石板路漫步,听东巴文化传承人讲解象形文字、解读神秘的白沙壁画,深入了解纳西族的信仰与历史。

同学感受

“迷路时望着偶然看到的古城中的球场和风景,忽然明白勇敢往前多走几步,或许藏着意外之喜;站得高些,就能看见不一样的天地。”

——高一(9)班 郁伊然

“当地导游向同学们介绍东巴象形文字和白沙壁画,使我突然对政治书上关于民族关系的描述生出新的感触——云南的少数民族们讲着不同的语言、身着不同的服饰、有着不同的习俗,但他们同样在这片红土地上扎根、开花,创造繁荣的文化成就,共同编织出平等团结互助和谐的民族关系。今日所见的景色和这场旅行,就是对民族大团结最真切的映射。”

——高一(2)班 陈伊诺

“健康的体,温暖的心,智慧的脑,勇敢的行”

在最后的“再见·云南”研学结营仪式上,同学们共同举办了集体生日活动。

活动中,尉迟东翔副校长围绕“健康的体,温暖的心,智慧的脑,勇敢的行”总结了一路来同学们的收获,并高度肯定了参与本次研学的实践成果。高一年级学生代表董子期发表了以“激动、运动、感动”为题的总结。

正如他与大家共勉的,高二在即,大家会带着这份美好记忆与昂扬的精神,在此后的学习生活中学以致用,接续成长。

编辑 | 京教君

内容来源 | 北京市第十八中学,京城教育圈进行整理编辑和内容补充,转载需注明完整来源